かつてCDが音楽市場を席巻した時、消滅の危機に瀕したのがアナログ盤。ところがどっこい、ストリーミングが主役に躍り出ると、姿を消し始めたのはCDで、レコード人気が再燃。新作のみならず名盤再発も活況を呈している。でも、なんで? レコードの方が音がいいから? 本当に? じゃぁ、CDの音質の進化とか、ハイレゾとかって、意味がなかったの? あるいは、ジャケットに魅力があるから? それもあるかもしれない... といろいろ考えてみる。で、行き着いた先は...

- 前回のお話はこちら

アナログ・レコードは永遠に不滅です!(8)湿気と熱と光に埃からレコードを守るのだ - シリーズ一覧はこちら

連載コラム【アナログ・レコードは永遠に不滅です!】

第9回 ねぇ、本当に音楽聴いてる?

このコラムを読んでいるってことは、間違いなく音楽が大好きなはず。そんな人たちにとってみれば、奇妙な問いかけに映るかもしれないけど、あえて問いかけてみたい。「本当に音楽を聴いてますか?」もちろん、正しい音楽の聴き方なんて講釈をたれるつもりはないんだけど、レコードからCDに移行して、ターンテーブルのふたを閉じっぱなしにし始めた頃から、音楽を『聴く』のではなく『流す』ようになっていきませんでした? あの頃をさかいに、どこかで音楽への接し方が変わってしまったような気がしませんか。

話はずっと昔にさかのぼるけど、筆者が人生で初めてレコードを買ったのは、まだどこかでレコードが高価な贅沢品とされていた1970年代の初めだった。物価に関していえば、この頃の電車の初乗りが30円。今はその5〜6倍ぐらいってことを考えると、日本初のインディ・レーベル、URC(アンダーグランド・レコード・クラブ)から発表された、伝説のバンド、はっぴいえんどのデビュー・アルバムが定価1500円と、今で言うなら8000円ほどの値段に匹敵するほど高かった... と、そこまで単純計算はできないだろうけど、気安くレコードを買えない時代であったことは間違いない。

当時と言えば、お小遣いや昼食のお金を親からもらっても、メシも食わないで金を貯めこんでいた頃。アルバイト禁止だったのに、学校の目を盗んで働いては小遣い稼ぎをやったこともあった。そうやって作った金で「さぁて、なにを買おうか」と悩みに悩んで1枚のアルバムを買うことになる。当然のように、そのレコードは、手にしたとたんに宝物だ。帰宅すると、真っ先にやるのはステレオの前にすっ飛んでいって、スイッチを入れること。慎重に封を開けて、盤面を絶対に痛めないようにジャケットから抜き出す。そして、盤をそっとターンテーブルにのせ、ゆっくりと針を下ろして、スピーカーの前でどんな音も聞き逃さないように、始めから最後までじっくりと聞くって感じかな。

もちろん、その前後、あるいは、聴いているさなかにジャケットをしげしげとチェックしてみる。後に国内盤よりもまだ割高だったアメリカからの輸入盤、俗に言うアメ盤を買うようにもなると、たいていはセロファンで密封されているというので、封を開けるときに、ジャケットに鼻を近づけて「アメリカの臭い」をかいだなんてこともあった。当然なんだけど、アーティストやレーベルによってジャケットも千差万別。もちろん、紙質や印刷のタイプによって手触りも独特だったりと、それさえもが「音楽を楽しむ」一部だった。

ジャケット・アートがユニークだったら、誰の作品だろうと作者を探し出したり、デザイナーが気になったり。あるいは、レコードを聴いているときにはジャケットをステレオの前に立てかけたりってなこともあったはず。もちろん、クレジットもチェックする。例えば、「すげぇ、このギター! 誰が弾いてるんだろ」と、そのギタリストが気になり出すって具合かな。国内盤だったら、解説や歌詞カードを読みながら... ってのもあった。それが聴いている音楽やアーティストの背景を伝えてくれることで、さらになにか「わかった」ように感じたものです。

レコードの片面というと、だいたいが最長でも30分で、その長さがいいんだろう。途中で飽きることなんてなかった。表が終わってひっくり返すときに耳を休めることができたというのも、今考えてみると大きな意味があったんだろう。集中して音楽を聴くにはほどよい時間に思えるのだ。ゆっくりと針を下ろして裏面に入っても、なにもしないでとっぷりと音楽に浸り込んでいた。そして、気に入れば、何度でも何度でも聴くのだ。そして、気付くと、アルバムの最初から最後まで曲の流れから、1曲が終わって次の曲が始まるタイミングまでが身体の中にしみこんでいく。

そんなアナログ・レコードがCDへと変わっていったのが80年代半ば。ご承知のように「アナログよりも高音質で劣化しない」と謳われていたのみならず、レコードのように表と裏もなく、操作が楽だってこともあったんだろう。1982年に初めて姿を見せたときにはハードもソフトもアナログよりもかなり割高だったんだが、急速な普及に伴って、わずか4年ほどでLPとのセールスが逆転。双方とも比較的安価で手に入るようになっていった。

そのプロセスでアナログに比べると場所もとらないコンポやCDラジカセが普及し始めて、徐々にアナログ・レコードやステレオ・セットの居場所がなくなっていったというのが一般的な流れだろう。その時点ですでにCDは「高級品」でもなければ、「宝物」でもなくなって、消耗品に近づいていったのかもしれない。マスター・テープさえあれば、比較的低予算で同じタイトルの作品を再発できる。レコード会社は「音質を追求した」高品質盤や紙ジャケット盤と、手を変え品を変えて同じアルバムを何度も発売。挙げ句の果てには、超お手頃価格で廉価盤再発も繰り返されて、CDの「消耗品化」に拍車をかけていったように思える。

それに伴って、音楽を聴くスタイルも変化していったように思うんだが、どうだろう。アナログ時代のように、スピーカーの前でじっくりと聴くことがめっきり減っていった。もちろん、個人差があるのは当然としても、最長で80分程度もの音が詰め込まれたCDをずっと聞き続けるのは難しい。というより、私的に言えば、そんなに長い作品を一気に聴くのは不可能。例えば、友人のミュージシャンが発表したアルバムを受け取ったとき、最初からじっくり聴こうと努力したんだが、「え、まだ終わらないの?」って感じで、途中で聴くのを諦めたこともある。それぞれの曲がどれほど素晴らしくても、全編を通して聴くのはつらかった。おそらく、時間を忘れるほどに引き込まれる素晴らしいアルバムが存在するのかもしれないが、はたしてそんなアルバムがどれほど存在するんだろう。

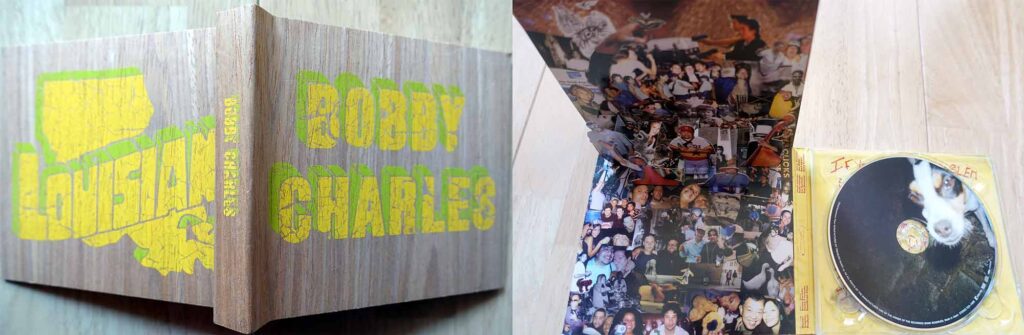

加えて、サイズも関係しているんだろう、ジャケット・アートの楽しさも希薄になっていった。一般的にはプラスティックのケースにぺらぺらの紙で作られているのがジャケット。他にも、デジパックと呼ばれるものもあるが、アートとして作品を楽しむには小さすぎる。もちろん、ユニークなデザインが施された作品も少なからずあった。例えば、遠藤賢司の「史上最長寿のロックンローラー」だ。なんと25分強のタイトル・トラックが1曲収録されただけのシングルCDなんだが、ジャケットのサイズが驚異的だった。60cm四方の帯付きで、レコード屋から家まで持って帰るのが大変だったのを記憶している。また、ボビー・チャールズの傑作デビュー・アルバムのデラックス盤として発表されたものはベニヤ板に似せた厚紙ジャケットで作られた3枚組。また、飛び出す絵本のようなタイプもあったが、通常サイズのものには「飾る」ほどのインパクトはなかった。

そのCDもさまざまなフォーマットのデータとなって、ストリーミングへと変化していくと、すでにジャケットはおろかアルバムの意味さえ消え失せているんだそうな。加えて、今ではステレオどころか、CDプレイヤーも持っていないのが普通で、音楽を聴くのはヘッドフォンが主流。さて、これで音楽を聴いていると言えるんだろうか? もちろん、そんなの、人の勝手。どんな聴き方をしようと、文句を言われる筋合いはない。でも、実にもったいない。レコードをターンテーブルにのせて、じっくりと音楽を味わう時間の余裕さえ失ってしまったような気もするんだけど、どう?

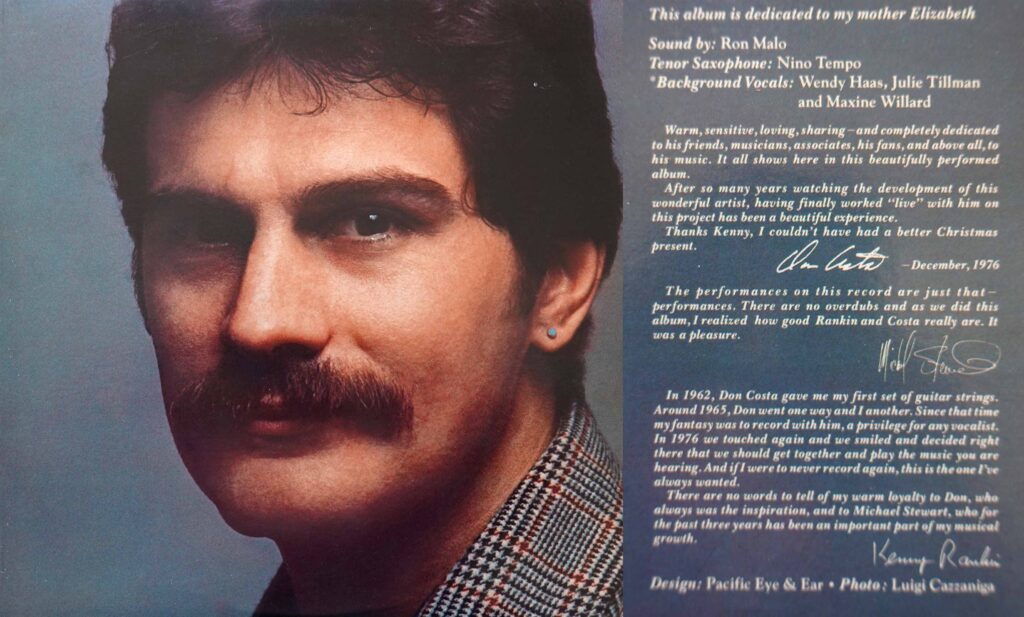

どこかでアナログが復活している理由のひとつに、そんな時間や余裕を取り戻そうとする背景があるのかもしれない。例えば、一日の仕事を終えて、帰宅したとき、疲れを癒すようにレコードを聴くってのはどうだろう。そんなときに聴いてみたいアルバムの一枚に、いわゆるAORの名盤としてよく名前があがるケニー・ランキンの『The Kenny Rankin Album』がある。まるでシルクのような輝きを持つ彼のヴォーカルとジャズからボサノヴァをベースにした心地よいサウンドが芳醇なオーケストレーションと絡まって、文字通り、心も体も癒してくれるはずだ。アルバムのクレジットをみると、アレンジをしているのは巨匠、ドン・コスタ。まるでライヴ録音のように3日間にわたって、全てを一発録りで完成させたと聞いているのだが、そのクオリティの素晴らしいこと。それぞれの楽器が独特の音色をクリアに響かせながらも、その全てが心地よい流れとなって全身を包み込んでくれるように響いてくれるのだ。

このアルバムで取り上げられている名曲で、スタンダードにもなったBilly Preston作の「You Are So Beautiful」の前に、わずかに誰かの会話が記録されているのに気付くかもしれない。なにを話しているのか、聞き取れないんだが、これを残したのはなぜなんだろう。じっくりと、音楽を聴いているといろいろな発見があって面白い。おそらく、ジャズ・ファンだったら知らない人はいない名作、キャノンボール・アダレイの『Somethin' Else』でも同じような発見があった。通の人にしてみれば有名な話かもしれないが、B面2曲目「One For Daddy-O」の演奏が終わったあと、明らかにマイルス・デイヴィスの声で「Is that what you wanted, Alfred?(これがほしかったんだろ、アルフレッド)」と語られているのが残されている。そして、その最後にかすかに「yeah(そう)」と応えているのにも気付くかもしれない。これがなにを物語っているか? 想像を膨らませてみてはどうだろう。おそらく、この曲を録音する前になんらかのミーティングがあって、プロデューサーのアルフレッド・ライオンが「こんな感じにしたいんだ」とマイルスか、あるいは、メンバーに話していたんだろう。また、この声を残した理由は、契約の関係で、マイルスの作品としてクレジットできなかったんだが、実は、彼こそが主役だったことを物語っている... そんな気もするんだけど、どうかなぁ。いずれにせよ、レコードを聴けば聴くほどに、いろいろなものが聞こえてくる。それが嬉しいのだ。

もちろん、聴くのはアナログでもCDでもいいんだろう。が、こんな発見が始まったのは、ずっと埃をかぶっていたターンテーブルを復活させたあと。すなわち、アナログの魅力を再発見したあとだった。おそらく、きっかけとなったのは浅川マキだろう。彼女の初期の作品が「音蔵シリーズ」という廉価版CDで再発されたとき、「音質が気に入らない」と、速効でCDが廃盤となったという話を担当ディレクターから聞いて、「その違いはなんだろう」とチェックし始めていたのが発端か。その時点で彼女の作品をほとんどアナログでは持っていなかったので、ランダムにいろいろなアルバムの聞き比べるのだ。

例えば、ご本人は気に入っていなかったらしいが、筆者にとっての名盤、ニーナ・シモンがCTIジャズから1978年に発表した『Baltimore』。キング・レコードから発表された再発盤LPとアメ盤のCDを聞き比べてみると、明らかに音が違う。音の善し悪しなんぞ、聴く人の趣味で、どっちがいいのか悪いかはどうでもいい。が、レコードでは奥行きや広がりを感じて、それぞれの音のディテールがくっきりと浮き上がって聞こえるのに対して、CDは薄っぺらい印象の方が強かった。確かに、ミントでなかったら出くわすことになるレコード特有のちりノイズとCDは無縁だろう。が、奥行きや空気を感じさせないのだ。

同じようなことがたいていの作品でも言えた。その好例が、湾岸戦争の頃、政府決定によって攻撃的な言葉を使うことが許されなかったイギリスで、マッシヴ・アタックから「Attack」という言葉が外されて発表せざるを得なかったアルバム『Blue Lines』。その幕開けのトラック「Safe From Harm」のイントロで、地を這うように響くベースの音もLPの方が遙かに分厚く迫ってくる。もちろん、これは聞き比べたからこそ感じることで、単体では気付かなかったかもしれない。それに新しい技術を導入したSACDなどと比較したら、どうなるかはわからないが、少なくとも、アナログ・レコードは音楽を「流す」のではなく、「聴こう」とする時間と空間を演出してくれるのは確実。そうやってアナログで聞いていた人からすれば、CDには「なにか物足りない」と感じるように思うのだ。

CDが全盛だった頃、アナログからデータを起こして、コンピュータに取り込むことなんて、考えもしなかった。おかげですでにLPで持っているアルバムをCDで買い直すなんてことをしていたんだが、同じようなこと、要するに、アナログ音源のデータ化が比較的簡単にできるのを知ったのが10年ほど前かな。単純にiPhoneで聴くためにこんなことをやり始めたんだが、やっていることといえば、その昔アルバムをカセットにコピーして、ウォークマンで聴いていたのとほとんど変わらない。まずは、CDレコーダーでレコードをコピーして、その音源をコンピューターで編集するだけのこと。なにも特別なアプリ使っているわけではなくて、CDバーナーのToastにおまけでついているものなんだが、その程度でもいろいろ発見できる。

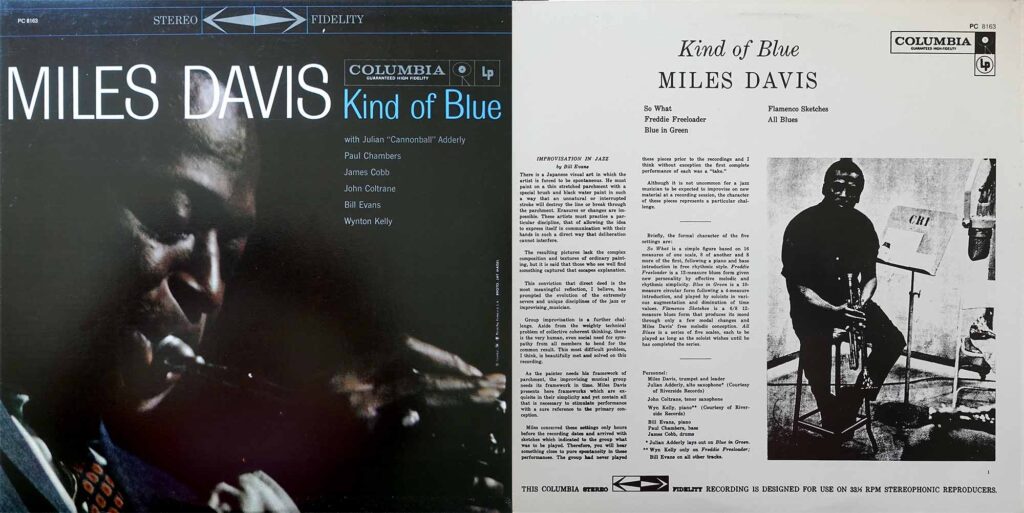

まずわかったことは、盤がミントで適正針圧で再生したものを、同じく適正ヴォリュームで録音さえすれば、初期のCDを遙かに超えるクオリティで記録を残せること。そんな作業を始めた頃にやった一枚が、マイルス・デイヴィスの名作『Kind Of Blue』だった。データ化したものをCDと聞き比べてみると、シンバルの音とかが明らかに違う。クリアに浮き上がるのだ。筆者が持っているのはアナログが消えてなくなりそうになった直前に発売されていた、いわゆる廉価盤のアメ盤。一般的にはそれほど評判がいいとは言えないクオリティのはずなんだが、それでもそんな結果になっていた。

おかげで、簡単にiTunesに吸い込めるCDでは持っていなかったアルバムや気になる作品のデータ化に取りかかることになる。こうなると、完全にオタクの世界。取り込んだデータを確認して、いろいろな発見に出くわすことになるのだ。目で見てわかるのは波形。まるで「デジタルよ」と語りかけてくれるようなのり弁系は比較的新しい作品によく見られる。それがいいのか悪いのか? わからない。けど、CDと変わらないなぁ、音質と、思うことも多い。また、曲のエンディング関しても、余韻が残っているにもかかわらず、ぶった切っているようなマスタリングの仕方に疑問を持ったり、下手をするとハムノイズが乗っかっているアルバムもあった。それに曲間の重要性。1曲が終わって次の曲に流れ込んでいくときのギャップがどれほど重要な意味を持っているか... すでに購入しているCDと比較しても面白い。収録できる時間の関係なんだろう、ライヴ・アルバムなどではけっこうな部分がカットされている作品の多いこと。オリジナルではオーディエンスの熱狂や会場の空気を伝えていたのに、それが消え去っているというのも少なくはない。ひどいのになると、丸ごと曲がカットされていたり... そんなとき思うのだ。アルバムの意味ってなに? なんでオリジナルの作品を「壊すような」ことをしてまでCD化するの? なんてね。

当然ながら、こんな酔狂のようなレコードの聴き方を他人に求めているわけではない。が、じっくりと音楽を楽しむ、レコードに耳を傾ける時間を取り戻したいとは思いませんか? アーティストのみならず、プロデューサーが精魂込めて作り出したアートに敬意の念を込めて向き合うことがあってもいいんじゃないかと思うのです。そうすることによって、これまで聞こえなかったものが聞こえてきて、見えないものが見えてくる。それを発見するってのは、まだ見ない自分を発見するような感覚にも似ているのです。と、そんなところで、今回はこの原稿の幕を閉じてみます。さて、次回は?

なお、今回は更新が数日遅れています。申し訳ございません。本来でしたら、3月末に発表されるべきだったんですが... 今後はこういったことがないように心がけます。ひらにご容赦を。

当コラムで使用されているレコードは、すべて筆者コレクションを撮影しております。一部、および、すべての無断使用はお断りします。

連載コラム【アナログ・レコードは永遠に不滅です!】は毎月下旬の更新です。

次回もお楽しみに!

- 次回のお話はこちら

アナログ・レコードは永遠に不滅です!(10)レコードに磨きをかける - シリーズ一覧はこちら

連載コラム【アナログ・レコードは永遠に不滅です!】

■レコード買取など、レコードのことならレコードシティへどうぞ!