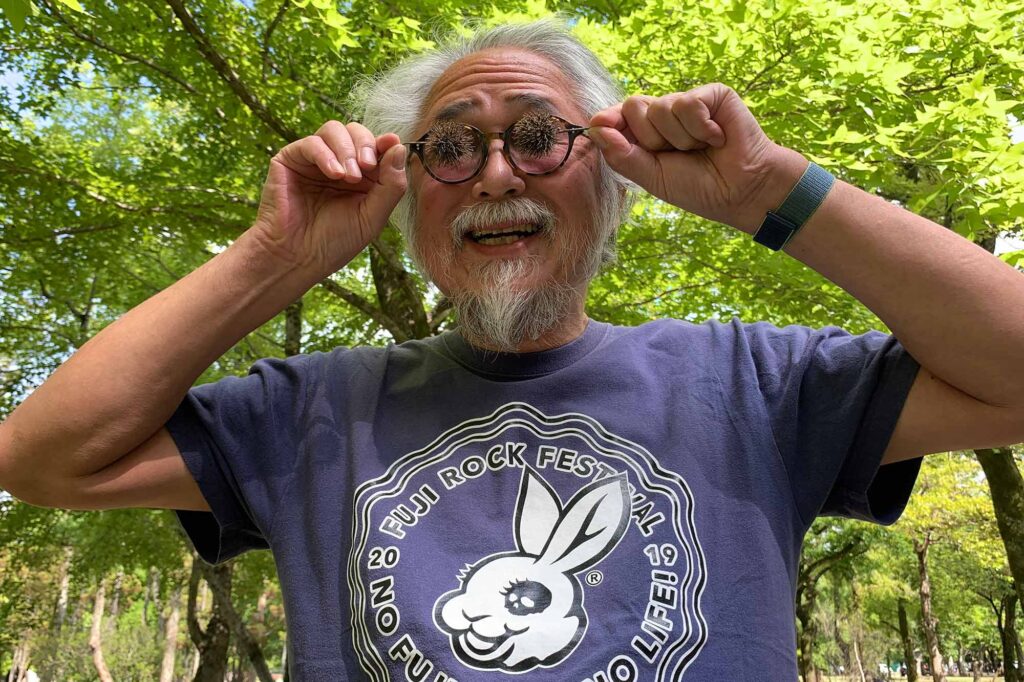

10代から音楽にはまって、約半世紀で買い集めた音盤は数万枚。それを残して死ねるか!? と始めた断捨離に苦悶する、音楽ジャーナリスト・花房浩一の連載コラム、第15話は未知の音楽への扉を開いてくれたレコード屋さんの話。ラジオやテレビより遙かに多くを学んだここからジャンキーへの道が進化(深化)していくのです。

- 前回のお話はこちら

音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜第14話 - 春一番の風が今も吹き抜ける - シリーズ一覧はこちら

花房浩一連載コラム【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】

高校生の頃、基本的に昼飯は食わなかった。親から昼食代として小遣いをもらっていたんだが、メシを抜いてレコードを買う金にするというのが原則だ。もちろん、たまにパンをひとつに牛乳ですませたり、時には、仲間と贅沢をすることもあった。そんなときに使ったのは、校門を出て国道26号線をまたいだむこう側にあったお好み焼き屋。ここで焼きそばを注文する。「おばちゃん、三つ玉ちょうだい!」と、いつも頼むのは3玉のそばに具はひとつ分という、炭水化物の塊で、これがごちそうだった。

飯代はケチってもコーヒー代は気にならなかったというのが、振り返れば、実に奇妙で面白い。週に一度ぐらいか、国道を徒歩で北上して、向かっていたのがフォーク喫茶、ディラン。おそらく、すでにここが自分にとって、なくてはならない音楽の場になっていたからだろう。

ここの仲間を通じて知ることになったのが、後の音楽人生に大きな影響を与えることになるレコード屋だった。それ以前と言えば、どこでも良かった。海外では珍しいんだけど、日本の場合、再販制度に守られているのが、レコードや書籍のような著作物。定価が決まっていて、小売店が値段を変えることはできない。「欲しいレコード」が決まっていて、それを買いに行くだけだから、どこに行ってもなにも変わらないのだ。というので、当時、よく使っていたのは心斎橋筋にあったヤマハや三木楽器ではなかったかと思う。

ところが、ギターを始めることで、聴いている音楽に変化が訪れる。当初は、譜面やギター・スタイルを紹介した雑誌を参考に、弾こうとしたのは国内のフォーク系アーティストの歌の数々。最初はコードを押さえてじゃら〜んと弦を鳴らすだけで、「歌えるんや」と嬉しくなって、指を順番に動かすだけで、なにやら違ったタッチになるアルペジオなんてのを覚える。どんなことでも同じなんだろうけど、なにも知らないところから少し覚えるだけで、ずいぶんと進化したように思えて嬉しくなるのだ。

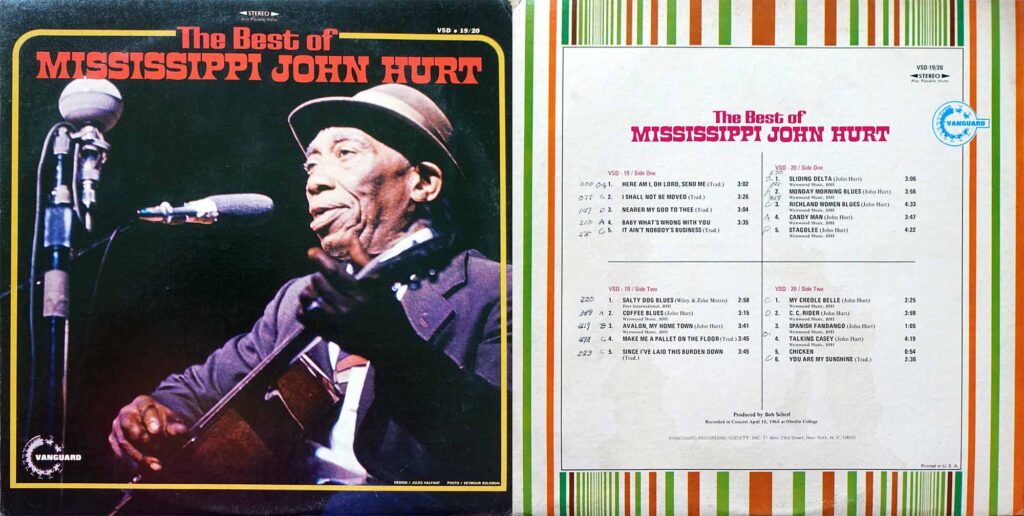

五つの赤い風船から岡林信康、高田渡に加川良と、最初はそういったアーティストのアルバムが入り口だったのだが、そのプロセスで気になり始めたのは彼らが影響を受けたオリジナル。まずは、アメリカのフォーク系のアーティストやバンドあたりで、最初に手にしたのはカーター・ファミリーのレコードかなぁ。このあたりは国内盤も発表されていたし、比較的簡単に探し出すことができるんだが、深夜放送で気に入ったミシシッピ・ジョン・ハートあたりになると、なかなかみつからない。というので、輸入盤を探すことになる。

多種多様な音楽を手軽に楽しむような時代には、まだまだほど遠かったようなあの頃、海外のレコードで国内盤が発表されるのは、ヒットや確実なセールスが見込めるアルバムに限られていた。加えて、ほとんどのレコード屋で売られているのは国内盤で、数少ない大手のお店が輸入盤を扱うことはあったようだが、目にするのはメジャーどころばかり。そんな店でマイナーなアーティストの輸入盤にはお目にかかったことがなかった。というので、好き者が集まってくる専門店に行き着くことになる。自分の場合は、それが心斎橋筋を北に上って、長堀通りを越えた左手にあった阪根楽器と呼ばれる店だった。

当時手にした輸入盤のほとんどはこの店で購入しているはずだ。おそらく、ミシシッピー・ジョン・ハートのベスト盤が最初の一枚で、後にレコードを売ろうなんて発想はこれっぽっちもなかったからだろう、見開きジャケットの裏にプリントされている曲のタイトルあたりに書き込みをしているのがわかる。おそらく、レコードを買ってきて、カセットテープにダビング。その後に、ギターをコピーしようとしていたんだろう。A面最初の曲には000にOGと記されていているところから察するに、カセットのド頭の曲でオープンGチューニングって意味のはず。そう聞き取ったのが正しいのかどうか、全然わかりませんけど。なにせ初心者がやっていたことなので。

嬉しかったのは、このお店のスタッフがやたら音楽に詳しいくせ者揃いだったってことかしらん。すでに名前は覚えてないんだけど、いつもリーゼントで映画にでも出てきそうなヤクザぽいスタイルに決めていた方とか、CCRのベース、ステュ・クックに雰囲気が似た人とか、それぞれに得意な分野があったんだろう、彼らと話をしながらいろいろな情報を得ていたように思う。そんななかで最も頻繁に会話をしたのが、渡辺さんという方だった。後にいろいろチェックすると、本来はジャズに造詣が深く、その世界ではかなり知られた存在だったとか。といって、その頃、ジャズのことなんぞ、さっぱりで、彼とジャズに関する会話をした記憶はない。でも、お店に行くと、真っ先に声をかけるようになっていた。

「渡辺さん、なんかジャニス・ジョプリンが真似したブルースの女性アーティストがおったって聞いてんけど、どれやろ。なにを聴けばええんやろか?」

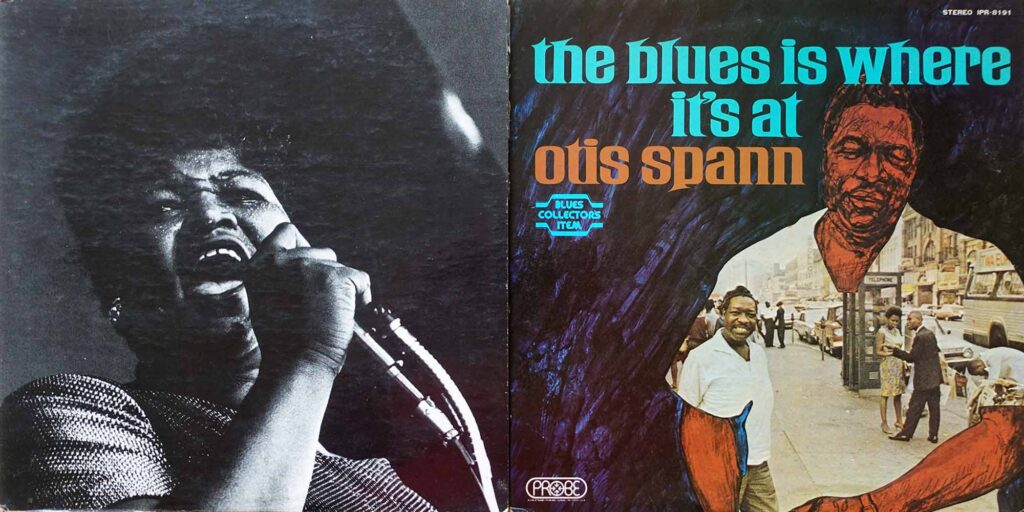

と、そんな感じで、声をかけると、すう〜っとブルースが集められているえさ箱のあたりに行って、「これや、これがええ」って感じで、教えてくれる。それがビッグ・ママ・ソーントンの名盤だった。ジャケットの表は彼女の写真がアップで載っているだけで、タイトルもなにも書かれてはいない。裏を見ると、『Big Mama Thornton Vol.2 WIth Chicago Blues Band』(F1032)とある。実際にはマディ・ウォータースのバンドのはずなんだけど、メンバーをチェックしてそれがわかる程度。といっても、彼の名前さえも知らなかった時代なので、「そっかー、これがブルースっちゅうもんなんや」と、そんな世界に魅入られていくのだ。

おそらく、それが気に入ったから、手を出したんだろう、そのしばらく後に買ったのがピアニスト、オーティス・スパンの『The Blues Is Where It's At』という国内盤(IPR-8191)。これも、基本的にはマディのバンドによる録音なんだけど、あれから半世紀以上を経ているのに、今も色あせることなくびしばしとブルースの魅力を伝えてくれる。しかも、聴けば聴くほどに輝きを増すような名盤だ。

大学で大阪を離れたあとも、実家に帰ると、必ず立ち寄ったのがこの店だった。ブルースの他にも、ブルーグラスからウエスタン・スイングをベースに、そのエッセンスをフィドルの名手、ヴァッサー・クレメンツが中心となって進化させた傑作『Hillbilly Jazz』(PA-3103~4)からジェリー・ガルシアとデイヴィッド・グリスマンが中心となったブルーグラス作『Old & In The Way』などなど、当時集めたコレクションのほぼ全てがこのお店や彼を経由して自分の手元にたどり着いているはずだ。

ヴァッサー・クレメンツを中心に制作された2枚組『Hillbilly Jazz』(FF 101)。デヴィッド・ブロムバーグのギターも光る。この流れのなかから後にブルーグラス界に革命を起こす、デイヴィッド・グリスマンによるDawg Musicというものが生まれてくることになるんだろう。

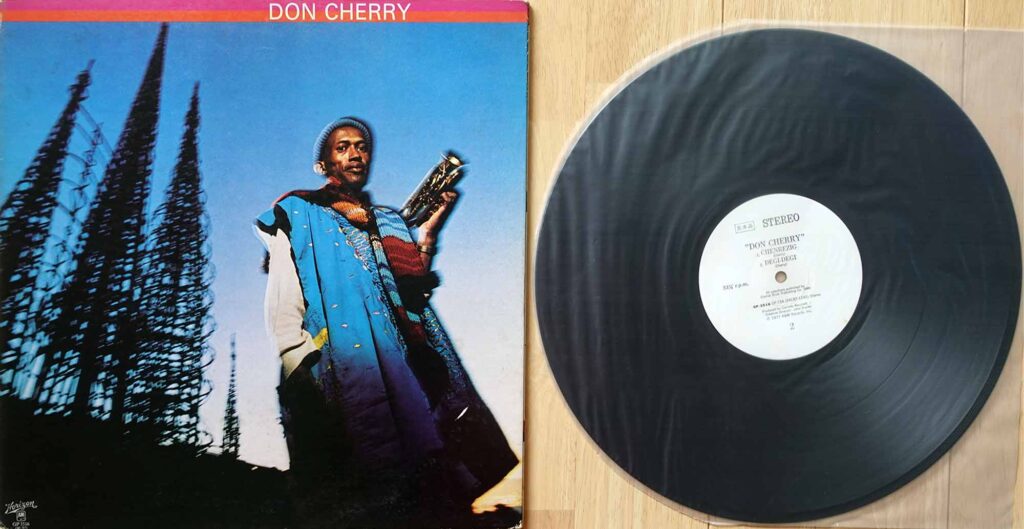

そして、ちょっとジャズっぽい音に、自分が関心を寄せているのがわかったのだろう。ある日、彼からこんな言葉をかけられる。

「これ、プロモ盤やねんけど、聴いてみる? あげるわ。」

と、受け取ったのが、日本では1977年に発表されたドン・チェリーのアルバム『Brown Rice』。当然のように、ジャズも聴きたいと思っていても、どこから手を出せばいいのかわからなかった頃に受け取ったこれが、また、新しい世界を開いてくれたものだ。

レコード屋は、ただ、レコードを買いに行く場所ではなかった。お店の人達にいろいろなことを教えてもらったり、未知の音楽や、同じように音楽を愛する人達と出会ったり、会話を交わすコミュニティのようなもの。おそらく、音楽ジャンキーのような人達には、そんな店がひとつやふたつは存在するように思うんだが、どんなものだろう。自分にとっては、この阪根楽器こそが、それだった。大阪を離れてずいぶんと時間が流れた後、ここを訪ねたときに偶然、ディランの洋子さんと出会って、言葉交わしたこともいい思い出のひとつ。高校生だった自分を覚えてくれていたのが、実に嬉しかったものだ。

さて、大学進学を前に、多少は勉強もしないとなぁ... と思い始めた3年生の頃か? あるいは、2年生の終わりか、かつて成績優秀だったはずなのに、音楽三昧の生活がたたったのか、当然のように成績はがた落ち。入試試験の結果が2番目の高成績だと聞いていたのに、期末テストだったかなにかで、後ろから数えて3番目なんて記録を作ったこともある。日頃、「お前、頭悪いなぁ」なんてバカにしていた友人よりも、遙かにバカなのが自分だというのを目の当たりにして、「なさけねぇなぁ〜」なんて気分になったものだ。でも、そりゃぁそうだろ。勉強なんてしないで、ライヴに行ったり、ディランやフリースペースで画廊のモリスホームに入り浸っていたのがこの頃。でも、学校では学べないことをこういった場所でいっぱい身体のなかに染みこませていたように思う。

「なんで、俺ら制服なんて着なあかんねん?」

と、その結果のひとつが、そんな疑問を持ち始めたことや自由を求めようとしたことだったのかもしれない。それが制服廃止闘争へと発展していくことになる。といっても、別にストライキをするでもなく、バリケードを作って校舎に立てこもるのでもない。多少は学生運動の残像があったのかもしれないが、それはどこかで別世界の話。ただ、高校生にもなにかができるかもしれないという雰囲気はあったように思う。

そこで始めたのが署名運動だった。制服を廃止するというのを念頭に、いわゆる「学生服」を着る着ないは個人の自由であってしかるべきではないか。要するに、「強制するな」というという点に絞って、署名を集めていったのだ。

結果として、全校生徒の90%が支持すると署名。それを持って教職員に対し、自由化を迫ったのは言うまでもない。ところが、彼らの解答は「許さん」というものだった。それに対して「だったら、実力行使しますよ」という流れが生まれてくる。といっても、「私服登校する」というたわいのないものなのだが、面白いのは、全校生徒にそれを訴えると、ほとんどが「面白い。やろうぜ」ということになった。あれはあの時代のなせる技だったのかもしれない。

ところが、決行前日、急遽、教職員から「生徒会でこの問題を取り上げて、決めていい」と告げられることになる。簡単に言えば、生徒側が「勝った」ということなんだろう。大慌てで、全校生徒に事情を説明して「私服登校中止」を伝えることになる。仲間で手分けをして、電話をかけまくるのだが、全世帯に電話が普及してたとは言えない時代のこと。連絡漏れがわずかに1名出てしまったのが、今でも実に申し訳ないと思っている。決行を予定していた日、全校生徒が集まる朝礼で、一人だけ私服で並んでいた友人がぶち切れていたものだ。っても、まぁ、半ば怒り、泣き、笑いながら、文句を言われたんだが、仕方ない。

ところが、今度は自分が生徒会にぶち切れることになる。どこかで品行方正なお坊ちゃんとお嬢ちゃんが集まっていたんだろう。「高校生らしい服装をするには...」と、彼らが話し合いだしたのはなにをどう自主規制するのか。自ら自由を放棄するような彼らに「お前らはアホか?」と怒った自分は、その後、たったひとりの私服登校で抗議することになる。その日最初の授業で現代国語の教師と議論を続けたかと思うと、続く政治経済の教師は皮肉を垂れ流すばかり。というので、「ぶざけんじゃねぇ」と教室を飛び出して、いつものようにディランを目指したのか、あるいは、モリスホームに流れたのか...

「自由っていうのは、失うものがなにもないことさ」というフレーズで、いろいろなことを考えさせられた「俺とボギー・マギー」は中川五郎が1972年にシングル(BS-1496)で発表。リンクはずっと新しい映像ですが、オリジナルはクリス・クリストファーソンで、日本ではジャニス・ジョプリンのカバーがヒット。今もこのフレーズのが多くのことを語りかけてくれるような... 本当は、みんな、不自由になりたいのかもしれない。その方が楽だからね。

記憶が間違っていなければ、おそらく、高校3年の時には私服で登校していたと思う。確かに、制服は廃止され、自由化は勝ち取ったはずだ。ただ、それがどれぐらい続いたのか、自分にはわからない。数十年後に高校のそばを通ったとき、目に入ったのは制服姿の高校生たち。ひょっとすると、自分たちの世代が卒業してしばらくの後に、また元に戻されたのかもしれない。いずれにせよ、「あそこの学校の制服がかっこいい」なんて会話が普通になっているのが今の時代だ。あの頃、自由を求めて自分たちがやったことの意味って、なにだったんだろう。ひょっとして、あれはまぼろしだったのか? あるいは、自分がやったことが、あの学校の歴史から抹殺されたのか? 子供達が不自由を求めたのか? 管理して束縛することが学校教育なのか? まさか、もうろく爺になって、自分が過去の記憶を「捏造し始めた」のかしらん... いや、そんなことは絶対にないんだけどね。

レコードシティ限定・花房浩一連載コラム【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】は毎月中旬更新です。 次回更新日は7月中旬予定です。お楽しみに!

- 前回のお話はこちら

音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜第14話 - 春一番の風が今も吹き抜ける

【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】シリーズ一覧はこちら

[prof01] [prof01_main]

[prof01_main]

花房浩一

(音楽ジャーナリスト、写真家、ウェッブ・プロデューサー等)

1955年生まれ。10代から大阪のフェスティヴァル『春一番』などに関わり、岡山大学在学中にプロモーターとして様々なライヴを企画。卒業後、レコード店勤務を経て80年に渡英し、2年間に及ぶヨーロッパ放浪を体験。82年に帰国後上京し、通信社勤務を経てフリーライターとして独立。

月刊宝島を中心に、朝日ジャーナルから週刊明星まで、多種多様な媒体で執筆。翻訳書としてソニー・マガジンズ社より『音楽は世界を変える』、書き下ろしで新潮社より『ロンドン・ラジカル・ウォーク』を出版し、話題となる。

FM東京やTVKのパーソナリティ、Bay FMでラジオDJやJ WAVE等での選曲、構成作家も経て、日本初のビデオ・ジャーナリストとして海外のフェス、レアな音楽シーンなどをレポート。同時に、レコード会社とジャズやR&Bなどのコンピレーションの数々を企画制作し、海外のユニークなアーティストを日本に紹介する業務に発展。ジャズ・ディフェクターズからザ・トロージャンズなどの作品を次々と発表させている。

一方で、紹介することに飽きたらず、自らの企画でアルバム制作を開始。キャロル・トンプソン、ジャズ・ジャマイカなどジャズとレゲエを指向した作品を次々とリリース。プロデューサーとしてサンドラ・クロスのアルバムを制作し、スマッシュ・ヒットを記録。また、UKジャズ・ミュージシャンによるボブ・マーリーへのトリビュート・アルバムは全世界40カ国以上で発売されている。

96年よりウェッブ・プロデューサーとして、プロモーター、Smashや彼らが始めたFuji Rock Festivalの公式サイトを制作。その主要スタッフとしてファンを中心としたコミュニティ・サイト、fujirockers.orgも立ち上げている。また、ネット時代の音楽・文化メディア、Smashing Magを1997年から約20年にわたり、企画運営。文筆家から写真家にとどまることなく、縦横無尽に活動の幅を広げる自由人である。[/prof01_main][/prof01]

©︎Koichi Hanafusa 当コラムの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用はお断りいたします。

■レコード買取など、レコードのことならレコードシティへどうぞ!