10代から音楽にはまって、約半世紀で買い集めた音盤は数万枚。それを残して死ねるか!? と始めた断捨離に苦悶する、音楽ジャーナリスト・花房浩一の自伝的連載コラム、第36話は3週間のヒッチハイクでイングランドを旅した後、訪ねることになったブライトンと6週間のヨーロッパ旅行での顛末。

「日本語を普通に話すの、久しぶりやぁ!」

と口にしたのは、3週間に及ぶヒッチハイクの旅を終えて、イングランド南部、英仏海峡に面したブライトンのメイン・ストリートにある語学学校でのこと。3週間のコースを受講する初日、日本人が数人いて、彼らと挨拶代わりに交わした最初の言葉がそれだった。

訪英して最初の街、デヴォン州トーキーの学校にも日本人の女性がふたりいたんだが、一度、彼女たちと挨拶程度の会話をしただけで、それ以来、日本語を話したことはなかった。できるだけ早く英語に慣れたかったこともあって、意図的にそれは避けていたのだ。それが功を奏したのかどうか、あの街で過ごした3ヶ月で日常的な会話に関してはさほど不自由することはなくなっていた。

それでも、言葉を学ぶのに、学校より遙かに有効だとわかったのがヒッチハイク。わずか3週間の旅のおかげで学校で学んだ3ヶ月分が吹っ飛んでしまうぐらいの変化を身に沁みて感じていた。その理由は簡単で、言葉を置き換えることがなくなったから。当初は、日本語を英語に、あるいはその逆に訳して話していたんだが、それがなくなった... というよりは、そんな必要がなくなったと言っていい。

ヒッチハイクで車が停まってくれたら、最初の会話は決まっていた。もちろん、行き先を段ボール紙などに書いているので、いちいち説明をすることはないんだが、始まりはそのあたりの話題。そして、「どこから来てるの?」「どんな仕事をしてるの?」「この国はどう?」なんて問いかけが毎回のように出てくる。というので、日本語で考えることも、言葉を置き換えることもなく応えるようになってしまうのだ。すると、どんどん会話が弾む。もちろん、言葉に詰まったり、どう返していいのかわからないこともある。間違いだらけの英語だったかもしれない。が、相手は「外国語として英語を話しているアジア人」であることがわかりきっている。その上で語りかけてくれるので、へたくそな英語を気にすることもなかった。それでも会話は成立していた。要は互いに理解し合おうとすること。充分コミュニケーションが取れたし、それが加速度的に語学力を育んでくれていた。

ザ・フーの『Quadrophenia(邦題:四重人格)』 を原作に作り上げられた英国の映画『Quadrophenia(邦題:さらば青春の光)』の舞台になったのはロンドンと南部の街、ブライトン。数多くの地元の若者がエキストラで暴動シーンなどに参加したと言われている。

そうやってたどり着いたブライトンは... デヴォンの片田舎に比べたら、遙かに都会だった。ザ・フーの傑作『四重人格』をベースに生まれた映画『さらば青春の光』の舞台になった街。と、言えば、わかりやすいんだろうが、ここにたどり着いたとき、この映画はまだ公開されていない。実は、その数ヶ月後に、この街の映画館でそれを見ることになる。ストリートでの暴動シーンのさなか、興奮した主人公とガールフレンドが路地裏に潜り込んでキスするシーンが出てくるんだが、それが撮影されたのは、映画館を出てすぐそば。ほぼ目の前にあった小さな通りに入っていくと、その一角に突き当たる。「あれ、ここじゃん」と、それがわかったときのあの奇妙な感覚はなかなか忘れられるものではない。

ロンドンのターミナルのひとつ、ヴィクトリア駅からここまで電車で南下して1時間少々。首都に住む若者が「週末はブライトンで遊ぼうぜ」とよく口にするんだが、それは東京から湘南あたりに遊びに行く感じに近いかもしれない。夏になれば、泳いでいる人もいるけど、砂利浜なので、海水浴には向いているとは思えない。それでも、海辺で遊んだり、飲んだりとくつろげる街で、クラブも多い。というので、ナンパしたりされたりということも多かったんだそうな。あの映画で描かれていたのもそんな雰囲気ではなかったかと思う。

といって、この時点では、ブライトンがどんな街かは知らなかったし、日本でそれほど知られた存在でもなかっただろう。イギリス文学が好きなら、グレアム・グリーンの小説「ブライトン・ロック」を読んだ人もいたかもしれないし、1948年にそれが映画化されて、"フィルム・ノワール"の傑作のひとつとして評価されたことから、街の名を知った人もいたかもしれない。ちなみに、ザ・フーの作品のせいか、この「ロック」が音楽に絡んでいるように想像してしまうかもしれないが、これは「飴」のこと。ロック・キャンディという言葉を頭に浮かべれば、そのイメージがわかるかもしれない。

鉄道のターミナルからまっすぐ海岸に下る道が続いていて、突き当たりにあるのがパレス・ピア(桟橋)と呼ばれる観光名所。前述の2本の映画でもその姿を拝むことができる。この頃はそこから少し離れた西側にウェスト・ピアもあったんだが、今はもうない。あの頃からここは立ち入り禁止で、ある時期、ここが子供の小遣いでも買える値段で売りに出されていたことがある。といっても、売却の条件は改修すること。その金額が莫大だというので、誰も手を出さなかったんだそうな。結局、いつだったか、ここが取り壊されてしまったという。

その手前にはまるでインドを思わせる外観の建物、ロイヤル・パビリオンがある。まだ、ここがひなびた村だった時代にジョージ4世の別荘として作った建物が徐々にこうなったんだとか。奇妙なのは、内装が中国風だということ。インド周辺から中国の一部を植民地にしていた大英帝国の片鱗がここにある。王族はこうやって異国情緒を楽しんでいたんだろう。おそらく、そういった場所から買ったり、あるいは、略奪したものが飾られていたと察するが、明らかに上下逆に漢字で書かれた置物もあったのがおかしい。そうやってエキゾチズムを楽しんでいたんだろうか。庭園ではときおり、弦楽四重奏のようなバンドのライヴが無料で開催されていて、それを体験すると、なにやら優雅な気分に浸れたものだ。

学校のクラスメイトにはヨーロッパから車でやって来て、学校に通う人も少なくはなかった。というので、「ロンドンでライヴを見に行くんだけど...」と話していると、たまたま同じ日にライヴを見るというスイス人がいて、彼の車に同乗させてもらったこともある。彼が目指していたのはアルバム『The Wall』をヒットさせていたピンク・フロイドが、2万人近いオーディエンスを集めたアールスコート。後に『Is There Anybody Out There?』として発表されたライヴだ。それに対して、自分が目指していたのは200人も入らないだろう、老舗ジャズ・クラブのロニー・スコッツ。ここでディジー・ガレスピーを見ている。ジャズ界の巨人をこんなにちっぽけな場所で体験できるなんぞ、日本では夢でも叶わないと、出かけていったんだが、ほとんど名前しか知らなかった。彼のアルバムを聞いたことがなかったが、ミーハー的な好奇心がそうさせていたに過ぎない。それでも、いきなりブルースを歌い出した彼の姿が鮮明な記憶として残っている。

この時、ウルトラヴォックスがブライトンでライヴをしたという記録が日記に残っているんだが、はたしてそれを見たのかどうか... 全く思い出せない。後に爆発的ヒットを記録することになるアルバム『Vienna』が発売された頃で、この時の会場はJenkinsonsと呼ばれるキャパ、数百人の小さなクラブ。ところが、年末になると1000人以上は収容できるクラブ、Top Rankで演奏したと思ったら、翌年には5000人超の会場、ブライトン・センターでソールドアウトとなっていたのを覚えている。それまでアメリカ音楽しか聞いていなかったというのに、この頃からイギリスのバンドやミュージシャンに関心を持ち始めていったんだろう。

ウルトラヴォックスの世界的な大ヒット「Vienna」。ジョン・フォックスを中心にポスト・パンクからニューウェーヴ的なアプローチが斬新だった。すでにその頃からヨーロピアンなニュアンスを感じさせていた彼らがこの曲でブレイクして同名のアルバム『Vienna』(CHR 1296)で驚異的な盛り上がりを見せている。

「ドイツまで一緒に来る? 俺の車に乗っていけば?」

ブライトンで語学学校の3週間のコースを終えた後、電車で一ヶ月乗り放題というインターレイル・パスを使ってヨーロッパ旅行に向かうことになる。それをクラスメイトに伝えると、そんなオファーを出してくれたのがハンブルグから来ていた同世代の学生。というので、それを受けて約1000km、半日かかる車の旅となる。早朝のブライトンから東部のドーヴァーに向かい、そこからフェリーでベルギーのオステンドに渡ったように思う。

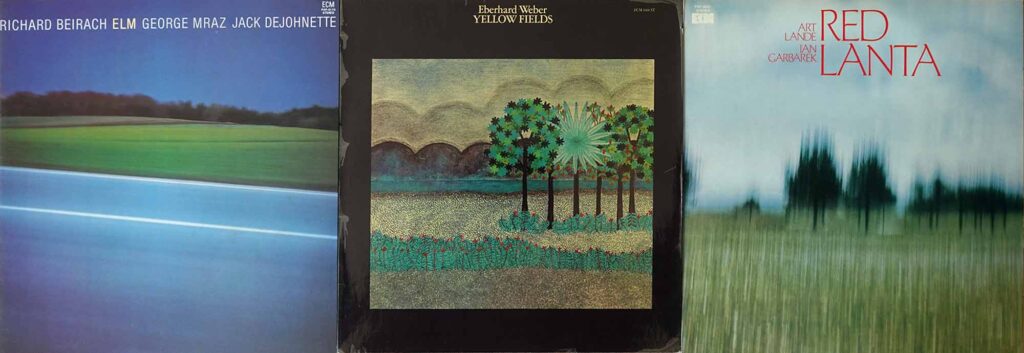

ベルギーを抜けて、まだ西ドイツと呼ばれていた頃の、有名なアウトバーンを突っ走る車窓から目に入る光景が美しかった。ドイツのジャズ・レーベル、ECMから発表されたアルバム・ジャケットのタッチが生まれたのは、こんな環境に生きているからなんだろう。真っ平らな平原にぽつんと小さな森か林が浮き上がるといった景色が延々と続いていた。幾度かの休憩を挟みながらもずっと運転を続ける友人のタフさに驚きながら、ヨーロッパが大陸なんだということを実感したのがこの旅だった。

水銀灯の明かりが、まるでカーテンのように誘うアウトバーンを走り抜けて、ハンブルグに到着したのは深夜だった。それまでは英語を話していれば、なんとかなったんだが、それからがたいへんだった。誰も彼もが「外国語」を流ちょうに話すわけもない。大学時代に学んだドイツ語やフランス語も多少は役に立ったが、まるで言葉が理解できないと誰にも相手にされない子供のような気分になる。それでも、ここからオランダに向かった列車の部屋といっていいだろう、コンパートメントで英語を話せないドイツ人と会話して、「アプヘルバウム」という言葉を覚えている。英語のアップルはドイツ語ではアプヘルと言うんだそうな。と、ジェスチャーで理解。で、バウムとはトゥリー、木のことで、ここからバウムクーヘン、年輪のようなものが見えるケーキの名前が生まれたんだそうな。たわいもない会話だが、いろいろなことを学んでいた。

目指したのは、イギリスをヒッチハイクで旅していたときにオックスフォードで言葉を交わした知人が住むライデンという街だった。途中、列車がアムステルダムにたどり着いたとき、車窓から見えたのは機動隊に追い詰められて、運河に飛び込んで逃げる若者たちの姿。なにがどうしてこうなったのか、知りようもなかった。が、この頃、ヨーロッパ各地で起きていたのが若者たちの反乱。廃屋を改造して住み込んだり、あるいは、改造して解放区のような場所を作っていた彼らが、文字通り、それを阻もうとする権力の圧力に闘を挑んでいた。

どうやら、ヨーロッパ中が揺れ動いていたらしく、その真っ只中に放り込まれたのは、後に、スイスのチューリッヒ駅にたどり着いたとき。駅で友人と待ち合わせして落ち合った頃、すぐそばで同じような光景が起きていた。しかも、駅構内にまで放り込まれたのが催涙弾。バックパックを抱えて逃げ惑うんだが、屋根と囲いの付いたバス停の後ろに隠れていると、右手に大きな石を持った若者が装甲車めがけてそれを投げつけている。そんなことでダメージなんて与えられるわけはないだろう。それでも、石がヒットすると、こちらを見てにやりと微笑みかけてくれる。自分が同類にでも見えたんだろうか。こちらはただのバックパッカーだ。が、どこかで彼の気持ちに共感して微笑み返していた。

この街でバーに入ったとき、「お前には売らない」と真正面から言われたことがある。どうやら、自分がアジア人だったかららしい。ずっと日本にいたら、感じることもなかった人種差別がこれなんだろう。一緒にいたスイス人の仲間もぶち切れて、「この店のガラスを割ってやる」と叫んでいたんだが、「あんなバカ野郎はどこにでもいる。相手にするだけでばからしい」と応えていた。それが正しかったのかどうか、わからない。金になる外国人観光客にはいい顔をするスイス人も、一旦住み始めるとあからさまな差別をすることがあるいう噂を耳にしたことがあるんだが、さて、本当はどうなんだろう。

オランダから南下して、今も好きでたまらないキース・ジャレットの名盤『ケルン・コンサート』の影響で、ドイツのケルンに向かい、そこから目指したのは昔の町並みが残るハイデルベルグ。まるで中世にタイムスリップしたかのような店でビールを楽しんで、ミュンヘン経由でオーストリアのザルツブルグと流れていった。お気楽なひとり旅に過ぎないんだが、面白い体験を繰り返していた。そこからヴェニスへ夜行列車に乗ったのはいいんだが、どこかの駅で厳重なパスポート・チェックに直面。普通なら、それだけで済むはずなのに、軍人のような検査官がコンパートメントに飾ってある絵の裏側までチェックしている。なんでだろうと思いながらも、睡魔には勝てず眠りに落ちるのだ。そして、目が覚めると列車が動いていない。他の客も眠っているというので、再び眠りに落ちるのだが、再度目覚めるとプラットホームに残されているのは2車両のみというのに気付いて青ざめるのだ。駅名を見ると、Ljubljana(リュブリャナ)。なんとイタリアではなく、当時のユーゴスラヴィアにいることになる。それをドイツ語読みにしたのがライバッハ。好き者なら知っているだろう、この国から西側にまで名前を轟かせることになったエレクトロ・インダストリアル的なバンドがここから生まれていることを後に知ることになる。

なんとかイタリア行きの列車を探して、目指したのは国境の町、トリエステ。隣のユーゴ人が「お前、日本人だからチェックされないはずだ。しばらく俺の金を預かってくれ」と言われて、「いいよ」と引き受けていた。あの頃、東から西へけっこう自由に行き来できた彼らもいろいろな規制にがんじがらめになっていたんだろう。もし、それがばれていたらどうなったか? あまり想像はしたくないんだが、とりあえずはイタリア入国を果たすことはできた。そこからヴェニスへ向かう途中、突っ走っている列車の車窓から外を見ると両側が海だったのに驚かされた。そして、たどり着いた駅で耳に入ってきたのはチャプンチャプンという波の音。とんでもないところに街があるというのを実感していた。

あまりに人気のある観光地だからなんだろう、安宿は満杯というので、列車で知り合ったフランス人の子供達と一緒に駅前の広場でダウン・ジャケットに身を包んで寝てしまうなんてこともやったものだ。それから真っ青な海と真っ白な砂が眩しいアドリア海沿岸のアンコーナを経て、映画『わが青春のフロレンス』で気になっていたその街、イタリア語で言うフィレンチェで昔ながらの表情を残す街の魅力を満喫。そこから北上して、スイスのイタリア語圏、ルガーノに入っている。その街の友人から「晩飯を食いに、イタリアにいってもいいよ。あっちの方が安いから」と言われて、普通に国境を越えることができる感覚に驚かされる。それどころか、国境にパスポート・コントロールもない場所もあった。道の両側に30cmほどの高さの立方体の石が置かれていて、そこに傷のように刻まれた線が引かれているのだが、地元の仲間によると「これが国境なんだ」とか。国境の意味ってなになんだろうと思いつつ、日本ではなかなかお目にかかれないというので、その上に立ってふたつの国を、文字通り、跨がったこともある。

ブルンネンの小高い山に友人と一緒に上って、プカぁ〜と一服しながら、ウォークマンでピンク・フロイドを聞いて音楽の世界に吸い込まれたり、インターラーケンではユングフラウの麓を散策しながら、みつけた花を持ち帰って押し花にしたり... それが英語でForgetmenot、わすれな草だと教えてくれた友人の家で、迎えたのが25歳の誕生日。その日に生まれて初めてのチーズフォンデュをごちそうになっている。ピアニストを目指している友人が住むローザンヌではギター片手にふたりでニール・ヤングの名曲「Heat Of Gold」を演奏してみるんだが、歌詞をまともに覚えていないのでにっちもさっちもいかない。ベルンではトーキーで恋に落ちた女性と再会し、ゴミひとつない田舎道を清掃する車に違和感を覚えたり... それからいくつかの街を巡った後にパリを経由してブライトンに戻ったのは9月20日。一月半のヨーロッパ旅行が幕を閉じている。

イギリスの音楽、特にレゲエにとっぷりとはまるようになったのはそれからだった。それがどれほどの衝撃を与えてくれたか... そのあたりの話は次回のお楽しみですね。

レコードシティ限定・花房浩一連載コラム【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】は毎月中旬更新を目指しています。次回は4月中旬。レゲエ体験が音楽ジャンキー化を加速させることになる。お楽しみに!

【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】シリーズ一覧はこちら

[prof01] [prof01_main]

[prof01_main]

花房浩一

(音楽ジャーナリスト、写真家、ウェッブ・プロデューサー等)

1955年生まれ。10代から大阪のフェスティヴァル『春一番』などに関わり、岡山大学在学中にプロモーターとして様々なライヴを企画。卒業後、レコード店勤務を経て80年に渡英し、2年間に及ぶヨーロッパ放浪を体験。82年に帰国後上京し、通信社勤務を経てフリーライターとして独立。

月刊宝島を中心に、朝日ジャーナルから週刊明星まで、多種多様な媒体で執筆。翻訳書としてソニー・マガジンズ社より『音楽は世界を変える』、書き下ろしで新潮社より『ロンドン・ラジカル・ウォーク』を出版し、話題となる。

FM東京やTVKのパーソナリティ、Bay FMでラジオDJやJ WAVE等での選曲、構成作家も経て、日本初のビデオ・ジャーナリストとして海外のフェス、レアな音楽シーンなどをレポート。同時に、レコード会社とジャズやR&Bなどのコンピレーションの数々を企画制作し、海外のユニークなアーティストを日本に紹介する業務に発展。ジャズ・ディフェクターズからザ・トロージャンズなどの作品を次々と発表させている。

一方で、紹介することに飽きたらず、自らの企画でアルバム制作を開始。キャロル・トンプソン、ジャズ・ジャマイカなどジャズとレゲエを指向した作品を次々とリリース。プロデューサーとしてサンドラ・クロスのアルバムを制作し、スマッシュ・ヒットを記録。また、UKジャズ・ミュージシャンによるボブ・マーリーへのトリビュート・アルバムは全世界40カ国以上で発売されている。

96年よりウェッブ・プロデューサーとして、プロモーター、Smashや彼らが始めたFuji Rock Festivalの公式サイトを制作。その主要スタッフとしてファンを中心としたコミュニティ・サイト、fujirockers.orgも立ち上げている。また、ネット時代の音楽・文化メディア、Smashing Magを1997年から約20年にわたり、企画運営。文筆家から写真家にとどまることなく、縦横無尽に活動の幅を広げる自由人である。[/prof01_main][/prof01]

©︎Koichi Hanafusa 当コラムの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用はお断りいたします。