10代から音楽にはまって、約半世紀で買い集めた音盤は数万枚。それを残して死ねるか!? と始めた断捨離に苦悶する、音楽ジャーナリスト・花房浩一の自伝的連載コラム、第35話は片田舎での語学学校生活を終え、ヒッチハイクの旅に向かった頃のお話。素顔の英国を体験しながら、たどり着いたロンドンで渡英後初のライヴが二ヶ月もしないうちに他界するビル・エヴァンスだったとは。

「いい音楽を聞いて、めちゃくちゃ好きになったら、まわりの人に言いたくならない? ねぇねぇ、これ聞いた? 聞いてごらんよって。それなんだよ、僕がやってるのは」

イギリスにたどり着いたときには名前も知らなかったのに、後に英仏海峡に面した街、映画『さらば青春の光』の舞台にもなったブライトンに住むようになった頃、居候していた家の仲間から教えてもらって大きな影響を受けることになったラジオDJにジョン・ピールがいる。その彼からそんな話を聞いたのは、80年代半だった。

日本で彼がそれほど認知されているとは思わないんだが、おそらく、UKロックの歴史を語るときに欠かせない人物と断言していいだろう。ジミ・ヘンドリックスを初めて公共の電波にのせて紹介したと、誰かに教わったことがあるけど、それが本当かどうかは定かではない。が、有名無名を問わず、レコードが発表されていようがいまいが関係なく、素晴らしいと思ったら、スタジオに招待。ライヴを収録して、その音源やデモテープを放送したりと、多くのバンドやアーティストの存在を世に知らしめたDJだった。それがきっかけでレコード会社と契約したなんて逸話はひとつやふたつではないはずだ。

まだファックスもなければ、インターネットが世の中を一変させるなんぞ想像すらできなかった時代、BBC気付けで彼に手紙を書いて、インタヴューさせてくれとお願いしたのは1984年。それが実現した時に、語ってくれたのがあの言葉だった。

すでに20年ほども前に他界した伝説と自分を比較するなんておこがましいにもほどがあるのは承知の上で、「同じじゃん」と思っていた。音楽にはまり始めた中学生の頃から、気に入った音楽に出くわすと、友達や仲間にその感動を語りかけていた。レコードを買い始めた高校生になるとそれに拍車がかかる。あまりに好きすぎて、自分の買ったアルバムを女の子にあげてしまったこともあった大学時代なんぞ、それが困じてプロモーターまで始めているのだ。それはもう性と言ってもいいだろう。イギリスでもそれが変わることはなかった。

渡英した当初、語学学校で勉強していたとはいうものの、それは旅の一部。その後、ヒッチハイクでイングランドをまわって、ブライトンの学校で短期コースを受講してヨーロッパに渡るという計画を立てていたので、荷物になるレコードを買うことはなかった。それでも、まだイギリスでは物珍しかったカセット・ウォークマンで聞くために持っていっていたのがお気に入りのアルバムをコピーしたカセット・テープの数々。それを周辺の友達や知り合いに聞かせては「ええやろ〜」と繰り返していた。とりわけ女の子にそれをよくやったのは、どこかでスケベ心があったから? かもしれないけど、実は昔から友達には女の子の方が多い。音楽に関して言えば、自分が気に入っていたものをすんなりと受け入れてくれたのは男子よりも女子が多数派。性差別をするつもりもないけど、経験上、そう感じていたのが背景にあったのかもしれない。

「あなた、なんでそんなにいい音楽知っているの?」

と、けっこう美人でセクシーなイタリア人の女の子に言われたのが記憶に残っている。あの時、聞かせたのはマイケル・フランクスの『Tiger In The Rain』(BSK 3294)。イギリスでAORやアメリカ西海岸の音楽を噂にしたことはなかったけど、ヨーロッパの音楽市場って日本に近いものがあったのかもしない。それから数ヶ月後、ヨーロッパを旅して、そんな発見をしていた。

トーキーというイギリス西部、デヴォン州の田舎町の語学学校で3ヶ月のコースを終える頃になると、そういった友達がいっぱいできて、ヨーロッパを旅するときに彼らとの再会を約束することになる。いろいろな国や街に彼らを訪ねて、家に泊めてもらったりと、それが貧乏旅行を大いに助けてくれたものだ。前述のイタリア人女性の家でも世話になっていて、アドリア海に面したイタリア中西部のアンコーナという街に1〜2泊している。彼女との出逢いがなかったら、あの街を訪ねることはなかっただろうし、おそらく、一生忘れることのない、真っ白な砂浜が広がるビーチを目の当たりにすることもなかった。

振り返ると、初めての海外となるトーキーで繰り返していたのが赤っ恥の数々。テーブルマナーあたりのことはすでに書き残しているけど、笑えるのは映画を見た時か。あの頃、日本で18禁といえば、成人映画と相場は決まっていたのだが、イギリスではこの頃からすでに現在に近いシステムで、暴力的なものやホラー系に関してもすでにそういった扱いを受けていた。ところが、そんなこと露知らず... ランドレディに「今日はなにをしてきたの? あ、そう、映画を見たの。どんな映画?」と問われて、語彙が貧しかったこともあるんだろう、18指定だったから単純な言葉を探して「pornography」と応えてしまったことがある。あの時の彼女の顔といったら... そりゃぁそうだろ、この言葉が示すのは、基本的にもろのエロ映像。より正確な英語で言えばdirty filmとなる。そんなことを口にしたら、驚くに決まっている。しかも、相手は普通の家庭の主婦だ。ちなみに、イギリス英語で映画はfilmが主流でmovieではないってのを知ったのもこの頃かもしれない。

さて、ここからヒッチハイクで3週間ほどイングランドを旅することになる。そうした理由は簡単至極で、単純に金がないから。小田実が書いた貧乏旅行記『何でも見てやろう』あたりの影響もあったんだろう。全く躊躇することなく、そう決めていた。たいした距離を移動するわけでもない。どうしてもらちが明かなくなったら、バスや電車で移動してもいい。お気楽な旅だった。

基本的に泊まる場所もただが原則だった。この時助けてくれたのが、第29話に登場した「サーバス・インターナショナル」というNGO。初めてこの組織を紹介された学生時代は、メンバーを家族として受け入れ、ダイレクトな交流を通じて世界平和に貢献するといった趣旨が記されていた。おそらく、基本的な考え方は今も変わらないだろう。お客様ではないので、仕事を手伝ったり、食事の後片付けから掃除も当然なんだが、少なくとも二泊三日はお世話になることができる。そのおかげでホテルやB&Bに泊まるだけでは触れることのできない、ちょっと毛色の違った、どこかでオルタナティヴな世界を指向する人達との出逢いが生まれている。

なにをしてオルタナティヴなのか? 簡単には説明できないんだが、右や左といった政治的な思想や指向性からではなく、穏やかに世界をより平和で住みやすくするための方法を模索して、生きている人達と言えばいいもしれない。おそらく、ルーツは60年代に生まれたフラワー・ムーヴメント。自然回帰や急速に発達するテクノロジーで失われていく人間性の回復を願っていると言えば、大げさか。いずれにせよ、出会った人達は千差万別だった。

記録を見ると、どうやら一番最初はイングランド最西端のコーンウォール北部の海辺にある、St. Ivesを目指したようだ。が、ほとんど記憶にはない。お世話になった方から「Thank you for the sea weed!」というメッセージがノートに残されている。おそらく、おふくろが日本から送ってくれた乾物を使ってなんらかの料理をしたんだろう。そう言えば、段ボールに詰め込まれた昆布やわかめに鰹節あたりを目にした、トーキーのランドレディが「日本人ってのは、こんなものを食べるのか?」と、目を丸くしていたものだ。すでに英語としても通用するようになった出汁やうまみといった日本語が認知されるようになるのはずっと先のこと。その存在さえ知らなかった彼らにすればそれが、まるで異星人の食材か、東洋の神秘に映っていたのかもしれない。

それから徐々に東のイングランド内陸部へと移動を始めている。上流階級のマナーに刃向かうようにガッツガッツと食事する、いかにも労働者階級然とした女性のお宅に泊まったのがサマーセットのTaunton(トーントン)。洗濯物を干すのを手伝っていると、彼女の息子か、あるいは、兄弟に「おまえは、女の下着を平気で干せるんだな」と笑われたことがある。が、こっちは家の仕事を手伝っているだけ。なにがおかしいのかもわからなかった。

面白いのは、ここに泊まっている間に、その数年後から現在まで40余年にわたって通い続けるグラストンバリーという街を偶然訪ねていることかもしれない。車で40〜50分、30数キロの距離にあるんだが、この時、後の人生に大きな影響を及ぼすことになったフェスティヴァルのことは皆目知らなかった。ここには巨大な修道院、グラストンバリー・アビーの遺跡があり、トー(Tor)と呼ばれる小山の上にちっぽけなチャペルがある... そのあたりを見てみようとヒッチハイクで出かけている。でも、神秘的な遺跡やぽつんと突起している山より記憶に残っているのはパブで出会った二人組の爺さんたち。彼らが手の甲、親指と人差し指の付け根あたりに、なにやら黒い粉のようなものを少しのせて、鼻を近づけて勢いよく吸い込んでいるのを目にしていた。しかも、そのあと、気持ちよさそうにしているので、「まさか、この国ではパブでドラッグか?」なんて、怪訝な顔をしていると、話しかけられる。

「あんたもやってみるか?」

というので、試しにやってみたんだが、量が多かったのか、くしゃみが止まらなくて、爺さんたちに大笑いされることになる。

なんでも、これはスナッフ(snuff)と呼ばれる「嗅ぎ煙草」で、吸い込むのは煙草の葉を粉状にしたもの。北海油田など、火気厳禁の現場で重宝されているらしいと聞いたことがある。その昔ネイティヴ・アメリカン吸っていた煙草がヨーロッパに伝わるんだが、煙を吸うのがタブーとされていたことから、これが始まったという説がある。それはずっと後に某雑誌で煙草特集をやったときにいろいろな資料を集めて知ることになったうんちくのひとつとなっている。

そう言えば、ここからの帰りだったか、バスで移動しようとバス停で待っていたんだが、どのバスも素通りする... 日本では必ず停車してくれるんだが、イギリスでは(おそらく、他の国ならどこだって)そうではないらしい。どうやら「乗るよ、停まってくれ!」とサインを出さなければいけないってのを初めて知ることになる。日本の常識は世界の非常識なのだと再認識。例えば、タクシーを止めて自動でドアが開くなんてのは日本ぐらい。世界でも珍しい特殊なことなのに、海外でたまに見かけるのは、日本からの観光客がタクシーを止めても、ぽけ〜っと突っ立っている光景。バカだねぇと笑うのは簡単だけど、それで初めて気付いたなら、それでいい。国外に出なければ、そんなことどうでもいいのだ。

1971年に発表されたYesのアルバム『Fragile(こわれもの)』(2401019)の巻頭を飾る大ヒット曲「Roundabout」。

ヒッチハイクは楽しかった。始める前にいろんな人達からアドバイスをもらって、目的地に向かうルート上のどこに立てば最も効率的かはわかっていたのでそれほど苦労はしていない。大きな街への移動は主要道路の分岐点には必ずある環状交差点(ラウンドアバウト)の手前がベスト。イエスの大ヒット・アルバム『Fragile』(2401019)の巻頭を飾る名曲「ラウンドアバウト」とはこの交差点を意味すると知っている人も多いだろう。車の流れが滞りにくいというので日本でも数年前から姿を見せている。といっても、まだまだ物珍しい存在かもしれないが、イギリスでは無数にあって、主要幹線の大きなものにたどり着くのに大小様々なラウンドアバウトを経由することになる。

簡単に拾ってくれないこともあったけど、急ぐ旅でもない。その日のうちに目的地にたどり着けば充分だというので、気楽な旅だった。車を待ちながら、景色を眺めたり、時には大きなバックパックを背負って歩いたり... いつか書き残したように、ジャクソン・ブラウンの名盤『Running On Empty』(6E-113)を聞きながら、目の前を通り過ぎる車を見ていると、タイトル・トラックがヒッチハイクで旅をする自分のサウンドトラックのよう響くなぁなんて感じに思えたりと、のんきなものだった。

時には雨にやられて、数時間も待ったあげく、諦めようかと雨宿りをかねてパブに入ることもあった。ところが、ビールを1パイント飲んで外に出てみると雨がすっかり上がって晴れ間が顔を見せている。すると、10分もしないうちに車が止まってくれたなんてこともあった。イギリスにいると、1日のうちに全ての季節の全ての天候を体験したかのよう感じることがあるんだが、そんな経験を経て、世界的に有名なイギリスの風景画家、ターナーの魅力を理解できたように思う。彼の絵を見ていると、刻一刻と変化していく天候や自然、なかでもその光を感じるのだが、あれはイギリスの光景そのものだと思う。

ターナーに関してぐぐってみつけたのがこの映画『ターナー、光に愛を求めて』の予告編。それだけでも彼の描いた絵の世界を伺うことができる。

あの旅ではいろんな街を訪ねている。後にポーティスヘッドで有名になるブリストルに、温泉から風呂の語源のようなバース、歴史と由緒ある大学で知られるオックスフォードやケンブリッジ... が、なぜか、そんな「観光地」の記憶はさほどない。ブリストルにある、ばかでかい公園で360度見渡してもなにも建物が見えないという体験をして、真っ青になったことははっきりと覚えてはいるが、前述の大学絡みの街に関しても、その光景がわずかに記憶に残っているにしか過ぎない。

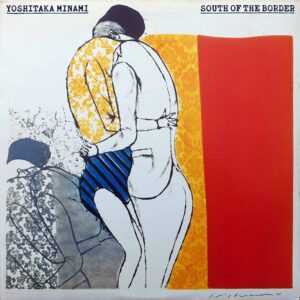

そんなことよりも記憶にへばりついているのは旅で出会った人達との体験だ。トラックの運転手が「これが、日本のポップスか?なんだか、イタリアンみたいに聞こえるな」と言ってくれたのは、「日本の音楽聞きたい?」と尋ねて、カーステレオに南佳孝の3枚目『South Of The Border』(25AH 530)を放り込んだとき。今でこそ海外で人気になり始めている、いわゆるシティ・ポップスだが、とりわけ音楽好きでもないんだろう、大きな反応はなかった。イギリスの田舎道を日本語の歌を聴きながら車で移動していると、ちょいとシュールな感覚に陥ったのだが、彼にはただ異国の音楽というだけなんだろう。

ブリストルへのヒッチハイクで拾ってくれたのは原発で働いているという人物で、しきりに「最近の人達はわかってくれない、原発の重要性を...」なんて、話しかけられていた。自分は原発に賛成できないんだが、大きな議論にはならなかった。それほどに英語が話せなかったのも理由だろう。とても親切な彼は訪ねる予定だったお宅の前まで送ってくれているのだが、訪ねた家のみなさんは反核運動をしていた... なんてこともあった。そう言えば、オックスフォードで知り合ったオランダ人の若者も活動家で、そのあたりのことを話題にしたのがきっかけか、後にオランダに渡ったとき、彼の家で世話になっている。

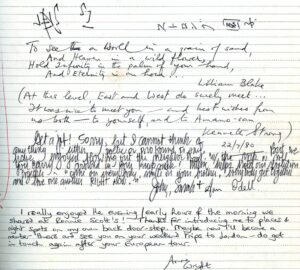

けっこうひどい雨に襲われて、何時間もびしょ濡れになったこともある。なかなか車が捕まらなくて、絶望的な気分になっていたときに拾ってくれたのはヒッピー的な生活を送る家族。彼らが乗っていたのは60年代から人気のフォルクスワーゲンのヴァンではなかったか。荷台に乗り込むと子供がふたりいて、彼らは学校には行っていないと聞かされる。そんなことあっていいの? 義務教育はどうなっているんだろうなんて、口にしたのかもしれない。彼らがノートに書き残してくれたメモを読み返すと「人類の学校とは実例であり、そこから学ぶのだ」と記されている。

日本文学を翻訳し、大学で日本語を教えているというイギリス人のお宅に泊まって、なんと日本語を教えてもらったこともある。というより、彼との会話で初めて耳にした日本語があったという程度なんだが、彼がその世界では著名な日本文学研究家だというのは、後に知ることになる。島崎藤村や徳冨蘆花の文学作品のみならず、田中正造の研究もしていたようだ。今ググってみると1990年12月に65歳の若さで他界されているとのこと。日本人の奥さん、園子さんからは「無心」という言葉をノートにいただいている。

短期集中を謳った3週間の語学コースを受講することになっていたブライトンに向かう直前、初めてロンドン中心部に泊まったことがある。ひとり住まいの女性で、「初めてのロンドンで、有名なジャズ・クラブに行きたいんだけど」と相談。「それなら一緒に」と、出かけることになったのが、ソーホーのど真ん中になる老舗ロニー・スコッツだった。たまたまこの日演奏していたのがビル・エヴァンス。予約なんぞしなくても、こんな巨人のライヴを楽しめたのは、当時のイギリスではジャズが死滅していたからだろうか。

それまで彼の作品を真剣に聞いたことはほとんどなかった。ただ彼の名前を知っていることや初めて「音楽」を楽しめる街に来ることができたのが嬉しくて、こうなったに過ぎない。だからかどうか、演奏の内容は全く記憶にはない。唯一、覚えているのは人生で初めてサインをねだったこと。この時、正しい英語で「Could I have your autograph, please」と言えたのかどうか... まさか、signくださいなんて言ってないことを願うが、演奏を終えて楽屋に戻るとき、彼に声をかけていた。「友人の女性がジャズ・ピアノをやっているんです」と、どこかで買った絵はがきにサインをもらっている。その時、彼は「もうすぐ日本に行くから、見に来るように伝えてよ」と言われたものだ。

記録を見ると、あれは7月24日の夜のこと。が、ビル・エヴァンスはそれからふた月もしない私の25歳の誕生日、9月15日にこの世を去っている。日本公演が予定されていたのはそのあとだった。あの時もらったサイン付きの絵葉書は、まだ、学生時代にほの字だった女性に送ったのだが、さぁて、彼女はそれをどうしたか、皆目わからない。なにせ、帰国した頃には、すでに彼女は誰かのお嫁さんになっていたのではないかと思う。そんな噂を耳にして、コンタクトすることはなくなったのだが、今持っていたら、たいしたお宝になったかもしれない。

このエヴァンス体験がイギリスでの音楽ジャンキー生活への最初の一歩になっている。それがどう転がっていくかは、次回以降のお楽しみ。

レコードシティ限定・花房浩一連載コラム【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】は毎月中旬を予定しておりますが、徐々にずれ込んで月末になりつつあります。が、来月こそは中旬を目指そう。お楽しみに!

【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】シリーズ一覧はこちら

[prof01] [prof01_main]

[prof01_main]

花房浩一

(音楽ジャーナリスト、写真家、ウェッブ・プロデューサー等)

1955年生まれ。10代から大阪のフェスティヴァル『春一番』などに関わり、岡山大学在学中にプロモーターとして様々なライヴを企画。卒業後、レコード店勤務を経て80年に渡英し、2年間に及ぶヨーロッパ放浪を体験。82年に帰国後上京し、通信社勤務を経てフリーライターとして独立。

月刊宝島を中心に、朝日ジャーナルから週刊明星まで、多種多様な媒体で執筆。翻訳書としてソニー・マガジンズ社より『音楽は世界を変える』、書き下ろしで新潮社より『ロンドン・ラジカル・ウォーク』を出版し、話題となる。

FM東京やTVKのパーソナリティ、Bay FMでラジオDJやJ WAVE等での選曲、構成作家も経て、日本初のビデオ・ジャーナリストとして海外のフェス、レアな音楽シーンなどをレポート。同時に、レコード会社とジャズやR&Bなどのコンピレーションの数々を企画制作し、海外のユニークなアーティストを日本に紹介する業務に発展。ジャズ・ディフェクターズからザ・トロージャンズなどの作品を次々と発表させている。

一方で、紹介することに飽きたらず、自らの企画でアルバム制作を開始。キャロル・トンプソン、ジャズ・ジャマイカなどジャズとレゲエを指向した作品を次々とリリース。プロデューサーとしてサンドラ・クロスのアルバムを制作し、スマッシュ・ヒットを記録。また、UKジャズ・ミュージシャンによるボブ・マーリーへのトリビュート・アルバムは全世界40カ国以上で発売されている。

96年よりウェッブ・プロデューサーとして、プロモーター、Smashや彼らが始めたFuji Rock Festivalの公式サイトを制作。その主要スタッフとしてファンを中心としたコミュニティ・サイト、fujirockers.orgも立ち上げている。また、ネット時代の音楽・文化メディア、Smashing Magを1997年から約20年にわたり、企画運営。文筆家から写真家にとどまることなく、縦横無尽に活動の幅を広げる自由人である。[/prof01_main][/prof01]

©︎Koichi Hanafusa 当コラムの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用はお断りいたします。