10代から音楽にはまって、約半世紀で買い集めた音盤は数万枚。それを残して死ねるか!? と始めた断捨離に苦悶する、音楽ジャーナリスト・花房浩一の自伝的連載コラム、第31話ではタイムカプセルを開いて過去の自分にご対面!激動する韓国経由で、ついに日本を飛び出してイギリスに向かうのだ。

この連載をきっかけに、かつて倉庫の奥底に放り込んで、何年もほったらかしにしていた段ボール箱を開けてみることになった。確か、初めて日本を飛び出したときの記録を残したノートをそこに詰め込んでいたはずで、それをチェックすれば、いろいろなことを思い出すに違いない。年を重ねると記録が薄れて思い出せないことも少なくはないのだが、そのノートが錆び付いた記憶を呼び起こしてくれるだろう。

と思って、ふたを開けるととんでもないものが飛び出してくる。Moon Diary '80という名で販売されていたそのノートは、もちろん、みつかったんだが、他にもいろんな宝物が目に入ってくる。といっても、他人にとっては、どうでもいい、ゴミのような代物なんだろうが、高校から大学時代の日記や手紙までもが放り込まれていた。それを読むと、あまりに青臭かった自分にあきれたり、赤面したり... それでも、当時の想いが赤裸々に記録されているのが興味深い。しかも、半世紀も過ぎたら、まるで別人のような感覚で過去の自分に向かい合うことができる。第16話で登場した制服反対闘争の顛末に関しても詳しく書き残されていて、これを参考にしたら、珍妙な逸話も加えながら、もっと詳しく書けたのかもしれないとも思う。

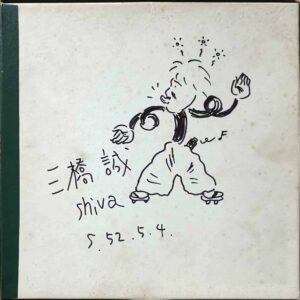

その段ボールにはオープン・リールのテープも入っていて、その箱にはs52.5.4という日付と共に、シバ(三橋誠)のサインと自画像のようなイラストが描かれている。これは学生プロモーターだった自分が、岡山市内表町にあった長谷川楽器のホールで開催した彼のライヴを録音したもの。毎日のように通っていたジャズ喫茶、イリミテのマスターが機材を持ち込んで、この記録を残してくれたのだ。フォーク・ファンにはおなじみの、有名なアメリカのレーベル、フォークウェイズのヘヴィなジャケットを模したタッチのデザインで作られた名盤『青い空の日』でデビューしたアコースティック・ブルースの先駆者でもあったシバが、今でも大好きな名盤中の名盤『夜のこちら』(OFL-44)を発表した1977年の貴重なライヴ音源がここに残されている。

そのテープがあることは忘れてはいなかったし、以前もこのライヴのことは書き残している。後に、大学時代の友人が前座として演奏してくれたことなど、思いだしてはいたんだが、その箱に描かれているイラストのことは完全に失念していた。う〜ん、これをジャケットにして、このライヴ音源をリリースしたら、面白いかもなぁ... なんて、今となれば、そんな妄想を抱いてしまうのだが、あの当時は、そんなことを思いもよらなかった。もちろん、ご本人が承諾しなければ、そんなことはあり得ないんですけどね。

それはさておき、日本脱出を思い立って、どう動いていたのか? 段ボール箱の奥深くで息を潜めていたMoon Diary '80を読んでいると、その全てが手に取るようにわかる。記憶では、このあたりのことが完全に抜け落ちていたんだが、今とは違ってやたら几帳面に計画を練っていた。具体的な行動が記録されているのは80年2月末から。パスポートの取得になにが必要で、国際免許の取得に門真にあった運転免許試験場に行くってことから、外貨に関連したことなら絶対だった、今はもう存在しない東京銀行のことも記載されている。なんと「コロムビアに連絡してアンプの修理」や「SONYウォークマンの修理」なんてことまで書かれているのがおかしい。後者は旅の道連れとして欠かせなかったからだろう。

この記録によると初めてのフライトに支払った金額は276,510円。コロナ騒ぎを経てフライト代がかなり変動しているが、物価の変動などを参考にしてみると、現在の感覚ではそれを2〜3倍した金額、50〜60万円に匹敵する。いうまでもなく、かなり高額で、いわゆる「清水寺の舞台から飛び降りる」気持ちで金を払っていたに違いない。

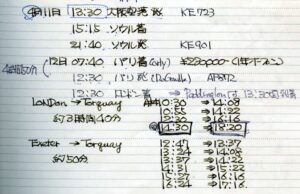

人生初のフライトは大韓航空の1年オープン・チケットで、伊丹国際空港から4月11日のKE723便で日本を出るとある。前回の原稿では記憶を頼りに4月12日に日本を出たと記していたんだが、もちろん、こちらの方が正しい。15時15分に金浦空港に到着して、21時40分発のKE901便でアンカレッジを経由してパリのオルリー空港に入るのが7時40分。そこからドゴール空港に移動して、エール・フランスのAF872便でロンドンの南に位置するガトウィック到着となっていた。初めての海外だというのに、よくもこんなに複雑なフライトで飛んだものだと思うが、おそらく、それが一番安く行ける方法だったんだろう。

さらに12時半にイギリス入りすると、約1時間をかけてガトウィックからヴィクトリア駅を経由してパディントン駅に移動。そこからイングランド西部のトーキーまでに関しても、14時半発の列車に乗れば18時20分に到着する... と、事細かく記録されている。どこでどう調べたのか、1980年の4月12日のその時間にあの駅のプラットホームに降り立ったのが奇跡のように思えるのだ。これはあの国で生活したからこそ言えることなんだが、イギリスの鉄道や地下鉄が時間通りに動くなんて、まずあり得ない。

日本を離れるのは、一世一代の大冒険だった。仕事もやめて、貯蓄していた金も全て使い果たす。しかも、プロモーター稼業を辞めるきっかけになった交通事故で数年間の通院を強いられた件に関しても、全て整理して慰謝料を取るために何度も弁護士に会っていた。そして、出発前の3月に訪ねていたのは全国に散らばる仲間や親戚の数々。どこかで「別れの挨拶」をするような感覚もあったんだろう。学生時代を過ごした岡山を皮切りに、大阪から茅ヶ崎や東京と動き回っていた。今思えば、たかだか海外旅行なのかもしれないが、最低でも1年は日本を離れることになる。ひょっとするとそれが何年にも及ぶかもしれないという予感もあったに違いない。

がっしりしたフレームのついたライトブルーの布製バッグパックに何を詰め込んでいたんだろう。おそらく、ほとんどが衣料だったと思うが、からっきし思い出せない。日記によると「セカンドバッグに詰め込み完了」とあるけど、さて、こちらには何を入れたか? 今ならコンピュータあたりが必携でカメラなんてのが続くことになるんだろう。が、前者はSFでしかお目にかかれなかった時代で、ラップトップが一般化するなんて夢にも思えなかった頃だ。が、後者に関しては、はっきり覚えている。カメラは持って行かなかった。

初めてのフライト、初めての海外となると、記念にいろいろなものを写真に残したいと思うのが人情だろう。「お前、カメラは持って行かんのか?」と、親父に言われたような記憶もかすかに残っている。くそ貧乏だった若い頃の親父にとって、自慢の一品がニコンFと呼ばれる一眼レフで、おそらく、自分が生まれた頃にこれを手にしたんだろう。ほとんどピンぼけなんだが、当時の写真が結構残っているのは、そのおかげなんだと思う。そんなカメラ好きが、黙っているわけはない。

が、写真ではなく、自分の網膜に情景を焼き付けたかった。と、そういえば、かっこいいかもしれないが、どこに行ってもカメラを片手に写真を撮りまくっている典型的な日本人観光客と一緒くたにされたくなかった。ましてや、観光ガイドを「復習」するように観光地を訪ねて写真を撮ることが旅だなんぞとは思ってはいない。それよりは初めて訪れることになる異国のすべてを全身に浴びて、そのなかに浸っていたかったのだ。待ち受けているのは、それまでの日常では体験できなかった、文字通りの別世界。風景も人も空気だって違うだろう。それが自分に何をもたらしてくれるのか? そんなことへの期待の方が大きかった。

1980年4月11日、親父がおふくろと一緒に車で伊丹空港まで送ってくれている。タクシー運転手だった彼の愛車は会社から安く手に入れたLPガス仕様のセドリックという、当時の貧しい低賃金労働者には不釣り合いな高級車。車好きな彼にとってはそれが自慢で、その影響を受けて、自分も車は日産を指向するようになっていた。実際、学生時代ホンダN360を二台乗りつぶして、初めて買った普通車が日産のチェリーX1。これから1年半後に初めて購入したカメラもニコンFEで、これも親父の影響に違いない。

この時、空港は「旅立ち」や「門出」の場所と映っていた。ひとたび離陸すれば、新しい国での新しい体験が待ち受けている。もちろん、家族や仲間との別れがあっても、そこに寂しさや悲しさは微塵もなかった。周辺の人達を見ても同じで、彼らが旅を楽しみにしているのが見て取れる。長時間のトランジットだというので、大韓航空が韓国料理を振る舞ってくれたときに言葉を交わした日本人旅行客のみなさんも同じように、旅への期待に胸を膨らましていた。もちろん、自分だって同じこと。まだ見ぬ大海が待ち受けていることにワクワクしていたように思う。

その食事が終わって空港に戻り、パリへのフライトのゲートに向かう途中見た光景は全く異質だった。子供を背負った女性が柱に寄りかかって嗚咽している。その向こうに見えるのは中近東の産油国へ出稼ぎに出る労働者の一群。今では想像もできないかもしれないが、独裁者、朴正煕(パク・チョンヒ、パク・ジョンヒ)政権の下、急激な経済成長で世界の最貧国から抜け出したとはいえ、まだまだ貧しかったのが韓国。どこかで意図的に政治的なことを避けようとしていた時期でもあったし、あの頃の政情なんぞなにも知らなかったんだが、否応なしにその現実に触れたようにも感じていた。

後に知るのだが、朴正煕が暗殺されたのが1979年10月末。民主化を求める人達の運動が成長していった一方で、それを押しつぶしていったのがクーデターで政権を奪取した全斗煥(チョン・ドゥファン)だった。それを端的に示すことになったのが軍部と民衆の市街戦にまで発展した光州事件。数多くの市民が軍部に殺されるという事件が起きたのは、初めて足を踏み入れた外国、韓国の金浦空港でわずかにトランジットの時間を過ごしてから一ヶ月後だった。この事件をきっかけに韓国の民主化運動がさらに発展し、1987年の盧泰愚大統領候補による民主化宣言へと繋がっていったという。

2017年に公開された『タクシー運転手 ~約束は海を越えて~』の予告編。この映画では主人公がかなりコミカルなタッチで描かれていて、テーマとなった光州事件の悲劇は伝わらないようにも思った。国民が軍部に襲撃され、殺される。1980年5月に実際に起きた事件をベースに作られてはいるんだが...

といっても、それを知ったのはごく最近で、たまたま見た韓国の映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』や『1987、ある闘いの真実』をきっかけとしている。90年代になって韓国ロックを取材するようになるのだが、そこで知ったことも多い。韓国インディー・シーンを牽引したバンド、ココアとのインタヴューで知ったのは「自由に音楽活動するには90年を待たなければいけなかった」こと。それまで音楽のみならず、あらゆる表現活動が検閲を受け、表現の自由はなかったという。日本人にとっては当たり前のポップスのレコードさえ、検閲で収録曲をカットされたり、発売できなかったものも多かった。彼らはそういったレコードを密輸して聴いていたのだ。

そんなこと露知らず、給油のためのアンカレッジからパリ経由という長いフライトでイギリスに入っている。十二分に調べ上げているというのに、どこかで不安なんだろう。ヴィクトリア駅から地下鉄でパディントンに移動する途中、どこかの駅で「この路線で大丈夫ですか?」なんぞと尋ねていたものだ。そして、予定通りにパディントンからデヴォンのトーキーに向かう列車に乗り込んでいた。車窓から顔を覗かせていたのは、絵に描いたようなイギリスの風景。ロンドンを離れてしばらくすると、築100年なんて珍しくもない田舎の家々の表情が徐々に変化を見せ始める。そして、どこからだろうか、赤土に覆われた地方を走り抜けて、ずいぶん古めかしいトーキーの駅に降り立っていた。そこで出迎えてくれたのが、それから3ヶ月ほどホームステイでお世話になる家の御夫婦。

「あらまぁ、私たち、日本人を迎え入れるのは初めてなの。みんな、小さい人ばかりだと思っていたら...」

まだ、この頃、イギリスの田舎では日本人は珍しかったんだろう。そんな言葉を交わしながら、それから通うことになる学校、サウス・デヴォン・テクニカル・カレッジそばにある彼らの自宅に連れて行ってくれた。部屋を案内され、いろいろと説明してくれるんだが、わかったような、わからないような... なにせ、言葉の勉強に来ているのだ。最初から全てがわかるわけがない。初めてイギリス人の家庭で料理をいただくことになる。エッグ・スタンドにゆで卵なんて体験したこともなく、卵を手にとって食べようとすると、「いや、これはね...」と、殻の先っちょをスプーンで割って、半生のような中身をそれで食べるのだと説明してくれる。初日から文化の違いを体感し、毎日のようにへまを繰り返しながら学んでいくことになる。

食後、彼らが連れて行ってくれたのは、近所にある有名な公園、コッキントン・ヴィレッジ&カントリー・パーク。この地方のみならず、観光客にはよく知られた場所で、昔の領主、あるいは、大金持ちの広大な荘園付きの邸宅、Manor Houseを中心に広がる、目を見張るような緑の園がそれだ。6000マイル離れた日本からやっとたどり着いたという安堵感もあったのか、あるいは、ちょいと感傷的になっていたのか? 夕方、シャワーと呼ばれる軽い夕立に触れた緑の葉が眩しくて、空気がうまい。そんなたわいもないことに涙を流していた。どれほど言葉を重ねても簡単には伝わらないだろう、そんな臭いや香りに感触こそが、「体験」でしか得られない宝物。あのまま日本で過ごしていたら、そんなことを感じる余裕もない日々を過ごしていたのかもしれないとも思う。

さて、それがどう転がっていくのか?それはまた次回のお楽しみ... ですな。

レコードシティ限定・花房浩一連載コラム【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】は毎月中旬更新を目指しております。次回更新日は2023年11月中頃のはずですが、どう転ぶか?お楽しみに!

【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】シリーズ一覧はこちら

[prof01] [prof01_main]

[prof01_main]

花房浩一

(音楽ジャーナリスト、写真家、ウェッブ・プロデューサー等)

1955年生まれ。10代から大阪のフェスティヴァル『春一番』などに関わり、岡山大学在学中にプロモーターとして様々なライヴを企画。卒業後、レコード店勤務を経て80年に渡英し、2年間に及ぶヨーロッパ放浪を体験。82年に帰国後上京し、通信社勤務を経てフリーライターとして独立。

月刊宝島を中心に、朝日ジャーナルから週刊明星まで、多種多様な媒体で執筆。翻訳書としてソニー・マガジンズ社より『音楽は世界を変える』、書き下ろしで新潮社より『ロンドン・ラジカル・ウォーク』を出版し、話題となる。

FM東京やTVKのパーソナリティ、Bay FMでラジオDJやJ WAVE等での選曲、構成作家も経て、日本初のビデオ・ジャーナリストとして海外のフェス、レアな音楽シーンなどをレポート。同時に、レコード会社とジャズやR&Bなどのコンピレーションの数々を企画制作し、海外のユニークなアーティストを日本に紹介する業務に発展。ジャズ・ディフェクターズからザ・トロージャンズなどの作品を次々と発表させている。

一方で、紹介することに飽きたらず、自らの企画でアルバム制作を開始。キャロル・トンプソン、ジャズ・ジャマイカなどジャズとレゲエを指向した作品を次々とリリース。プロデューサーとしてサンドラ・クロスのアルバムを制作し、スマッシュ・ヒットを記録。また、UKジャズ・ミュージシャンによるボブ・マーリーへのトリビュート・アルバムは全世界40カ国以上で発売されている。

96年よりウェッブ・プロデューサーとして、プロモーター、Smashや彼らが始めたFuji Rock Festivalの公式サイトを制作。その主要スタッフとしてファンを中心としたコミュニティ・サイト、fujirockers.orgも立ち上げている。また、ネット時代の音楽・文化メディア、Smashing Magを1997年から約20年にわたり、企画運営。文筆家から写真家にとどまることなく、縦横無尽に活動の幅を広げる自由人である。[/prof01_main][/prof01]

©︎Koichi Hanafusa 当コラムの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用はお断りいたします。