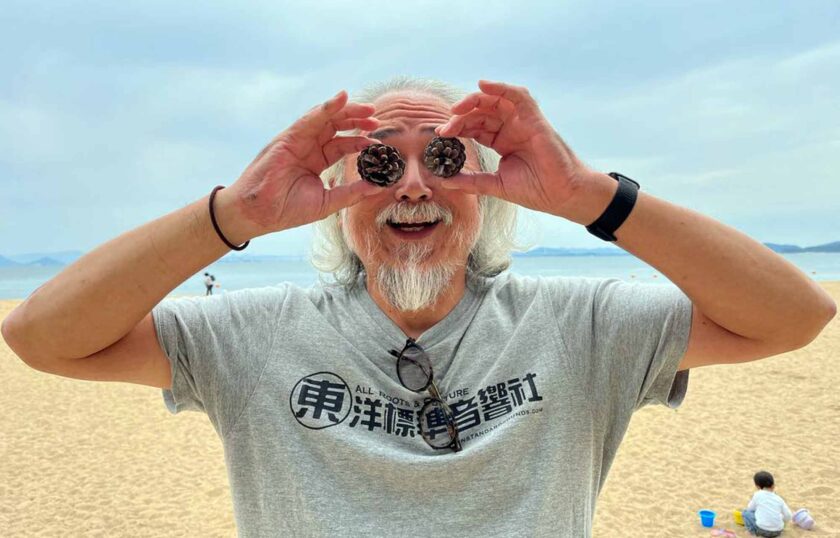

10代から音楽にはまって、約半世紀で買い集めた音盤は数万枚。それを残して死ねるか!? と始めた断捨離に苦悶する、音楽ジャーナリスト・花房浩一の自伝的連載コラム、第32話。学校で勉強してきた英語ってなに?カルチャー・ショックがてんこ盛りでやってくるってか?

- 前回のお話はこちら

音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜第31話は激動する韓国経由で、ついに日本を飛び出してイギリスに向かうのだ。 - シリーズ一覧はこちら

花房浩一連載コラム【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】

義務教育から高校で勉強した英語なんぞ、なんの役にも立たなかった... 生まれて初めて、英語だけの世界に飛び込んではっきりとわかったのがそれだった。

例えば、ランドレディ(ホームステイ先の奥さん)が用意してくれた朝食をとるために食卓に付いた時、あるいは、朝一番に顔を合わせたときに耳にするのが「Good morning. How are you?」といったシンプルな言葉。でも、普通に会話するための英語(だけじゃないと思いますが)を勉強し始めたばかりだと、そこではたと考える。「えっとぉ〜、おはようってのはわかるけど、これは『ご機嫌いかが』という意味でぇ、だったら、どう応えるべきなのか」と思いを巡らし、それならこうかしら。「I am fine, thank you.」と、やっと口に出すことができる。おそらく、遠路はるばる日本からやって来たというので、初日だったら、「Did you sleep well?」あたりが続くんだろうし、実際にそう言われたように思う。けど、同じように頭の中で考えてみる。「よく眠れましたか?」という意味だから、「Yes」と応えたのではないだろうか。

も少し考える余裕があれば、「Yes, I did.」となるんだろうが、最初はなかなかそうもいかなくて、「あ〜」とか「う〜」とか言いながら、しどろもどろになったり、howと尋ねられているのに、「yes」と応えてしまったり... なんてこともあったように思う。加えて、後者の例えだったら、「yes」だけで終わるか、didではなくて、sleepなんて言葉を使って応えるかもしれない。過去形のsleptを使えるのはマシな方で、不規則動詞なのに、sleepedなんてミスを犯したり... 端っから「Yes, I did」なんて言えなかったように思う。

(ちなみに、日本人が「スリープ」というと、なぜかイギリス人には「sweep」と聞こえるんだそうな。Lを発音するときには舌の先を上の歯の裏側にくっつけるようにしないとそう聞こえないらしい。この時のランドレディからそうアドバイスされたのを覚えている。)

毎日の挨拶なんて単純に繰り返されるものなので、慣れてしまえばどうってこともない。パブロフの犬じゃないけど、「How are you?」と声をかけられると、条件反射のように「I'm fine. Thanks you. How about you?」という言葉が出るようになる。そして、挨拶にもいろいろなヴァリエーションがあって、同じようにいろいろな応え方があるのも徐々に身についていく。といっても、大切なのは頭の中で日本語と英語が交互にでてくる「翻訳」ではなく、周辺の人達の会話を耳にして、「あ、こんな時には、こう言えばいいのか...」ってのを学んでいくこと。そうすることで、ありのままの英語を話せるようになっていく。と、そんなことが理解できるにはけっこうな時間が必要だった。

あの頃の日本の英語教育といったら、中心となっていたのは読み書きで、日常的な会話なんぞ、二の次だった。できるだけ多くの単語を暗記して「受験に受かる」ことが目的のようなもの。だから、日常生活では全く役に立たない。それをイギリスにたどり着いた瞬間から体験していくことになる。例えば、「さて、なにかを買おう」と店に行っても、どう言えばいいのかさっぱりわからない。スーパーやコンビニなら、なにも話さなくてもいいから、問題はない。でも、カフェに入ってコーヒーを頼むにも、まるで翻訳するように考え始めるのだ。そして、覚えている単語を思い出して、でてきたのはせいぜい「Give me coffee」。意味は通じるかもしれないが、響きが悪い。「コーヒーくれ!」と、つっけんどんな言い方で、実に失礼なのだ。が、そんなことは中学校や高校では誰も教えてはくれなかった。

一般的には「Can I have」というフレーズを使って、「これ、いただけますか」と注文をすることができる。それが少し丁寧になると「Could I have」で、それをさらに強調したのが「May I have」。その微妙なニュアンスの違いは、周囲の人達がどう話しているのかを観察しているだけで勉強になるはずだ。それも面倒なら、単純にpleaseを付けるだけでも事足りる。まぁ、子供っぽかったり、なれなれしい響きがあるのは否めないが、にこっと微笑みかけながら、「A coffee, please」といえば、なんの問題もないのだ。正確には「a cup of coffee」かもしれない。が、文法的に正しいか間違っているかではなく、普通の人達がどう使っているかが重要。全然間違ってはいないのだ。

これはアメリカのものですけど、題して「Please & Thank You (Manners Song)」となっています。子供向けの歌で「なにか、助けて欲しいときにはね「Please」と「Thank You」だよと繰り返されます。実は、子供だけじゃなくて、大人にも、どんな言語でも大切な言葉なのです。

後に子供のいる家庭にホームステイしたときにわかるのだが、子供に最初に教える大切な言葉がpleaseとthank you。なにかが欲しかったら、だだをこねるだけではなく、「魔法の言葉はなんだっけ?」と、pleaseと言わせるように誘導して、「願いが叶ったら、なんて言うのかなぁ」とthank youという言葉を待つのだ。実にたわいのないことかもしれないが、ものを買ったり、もらったりという、あまりにありきたりな日常生活から、シンプルだけど大切な生きた英語を知ることになる。

英国で初めて思い知らされたことのひとつが、日本で勉強しているのは英語ではなく米語だったという、それまで気にもしていなかったこと。最初にそれを指摘されたのは、「I can't」と口にしたと口にしたときだった。日本で勉強していたように、学校の英語教材で耳にしたように、あるいは、映画で目にしたのと同じように、カタカナで書けば「アイ・キャント」と言ったのだが、先方は「はぁ?」と怪訝そうな顔をしている。そして、大阪弁的にいうと、「どっちやねん。キャンかキャントか」 と応えてくるのだ。最初は、それがいちいち煩わしくて、「can not(キャ・ノット)」なんて言うようにしてたんだけど、よ〜く聞くとイギリス人は「アイ・カーント」と言っているのに気づく。「発音、よくないよ、いいかぁ」と学校で教師が唇を左右に引っ張るような顔を見せて教えてくれた「can't」って発音はなにだったんだろう。

偉大なるコメディアン、志村けんがやってくれたこれ、受けるんだなぁ、これ。日本の英語教育ってこんな感じ... ではないでしょうけど、どこかで「いや、でも...」と言ってしまいたい自分もいるんですなぁ。

といっても、会話の流れで「意味」はわかりそうなんだが、その裏にイギリス人的気質が顔を覗かせるのだ。英語とは彼らが言うところの英国(Great Britain)、あるいは、連合王国(The United Kingdom)で生まれ育まれた言語であって、そこから派生して変異したのがアメリカの英語。どこかでそれを小馬鹿にしているようにさえ感じることがある。かつての植民地が独立して大国となり、その言葉が世界で幅をきかせていることへのやっかみもあるだろう。「英語の勉強に来たのに米語を話すなんて、なんだ?」と、どこかで彼らのプライドを傷つけていたのかもしれない。

加えて、馬鹿にされて笑いものになることも珍しくはない。その典型がtomato。それを米語風に「トメイト」なんて言おうものなら、関西弁風で言うと、「ちゃいまんがな」といった顔をされる。英語では「トマート」以外の何物でもないのだ。そして、教えてくれるのが「Let's Call the Whole Thing Off」というスタンダードに出てくるフレーズ。それを英語で書いても面白くもないのだが、You like tomato, I like tomatoと、同じものをどう呼ぶかってのを歌にしていて、そのあたりの背景を知ることで、初めてこの歌のおかしさが理解できるようになる。

Ella Fitzgerald & Louis Armstrongによるこのヴァージョンが最も有名かなぁ。曲のタイトルは「Let's Call The Whole Thing Off」。eitherをイーザー、アイザー、トマートにトメイト、ポテイトにポタートと言う人がいるけど、「どうでもいいじゃんか、もうやめようよ」といったニュアンスを感じさせるのがタイトルね。

また、『狼男アメリカン』という映画でアメリカ人の若者がロンドンにたどり着いてタクシーに乗ったときの会話でも、そのあたりが如実に出てくる。といっても、ロンドンの下町を思わせる完璧なコックニー訛り(日本で言えば、江戸っ子の話しぶりに近い)に翻弄され、彼らが地名を文字通りに口にしたら馬鹿にされるってシーンがあったように思うんだが、どうだろう。うろ覚えなので、間違っているかもしれないが、有名なのはLeicester Square。イギリス人はこれをレスター・スクエアーと言うのだが、レセスター・スクエアと言ってしまうアメリカ人など珍しくもないのだ。

ひょっとすると、そのあたりの気分を逆説的に歌ったのがスティングの大ヒット「Englishman In New York」なのかもしれない。同じような言葉を話すのに、どこかでまるで違う文化を引きずっているイギリス人がアメリカに放り込まれたら... という、おそらく彼の体験に基づいた歌なんだろう。この歌の中に「エイリアン」という言葉が出てくるんだが、そのニュアンス、わからなくもない。おそらく、まだ日本人なんてあまりお目にかかったことがなかっただろう、イギリス西部、デヴォン州の田舎町、トーキーの人たちには、自分が、それこそエイリアンのように映ったのではないかと察する。まともに話せないのに、出てくるのはへたっぴぃな米語。彼らにしてみれば、自分が珍妙な存在だったに違いない。

1987年に発表されたスティングの名盤『...Nothing Like The Sun』(AMA 6402)からカットされて大ヒットを記録した「Englishman In New York」。これを「Jamaican In New York」というタイトルでカバーしたShineheadの『Sidewalk University』(9 61139)も素晴らしい。こちらは1992年に発表されている

でも、そんな他人の視線を感じる以前に、この街にたどり着いた当初は、初めての異国を... というよりは、「異国にいる」ことを堪能していたように思う。街のたたずまいから、空気までなにもかもが新鮮で、その全てに五感が反応していた。この地名をググって、今更ながら、ここがアガサ・クリスティの出生地だったことを知るんだが、そんなことは皆目知らなかった。知ったところで、なんの変化もなかっただろう。彼女の作品なんぞ読んだこともなかったから。

当時の街の印象はうらぶれた観光地。あの頃から「イギリスのリビエラ」と謳われたリゾート地らしいんだが、「そんなにええもんか?」って感じの方が大きかった。といっても、リビエラなんて行ったことないし、それがどんなところかも知らないから、無責任きわまりない言葉だとして無視していただいてもかまわない。いずれにせよ、街の印象はお年寄りの保養地か、あるいは、引退して余生を過ごすのにいいかもしれない静かな海辺の街だった。

ちょいとした高台にある、ホームステイしていた家から、海辺に向かって坂道を降りていくと、くぐり抜けるのがB&B(Bed & Breakfast=ベッドと朝食を提供する民宿)がひしめき合っているエリア。そこをウォークマンにお気に入りのカセットを入れて、聞きながらよく歩いたものだ。看板を見ると、最安が3.49ポンドで1泊とある。初の渡英直後のレートは1ポンドが580円だったので、約2000円程度。そこをイーグルスの『ホテル・カルフォルニア』を爆音で聞きながら通り抜ける。あの歌が正確になにを歌っているのかなんぞ、もちろん、わかっちゃいない。しかも、歌の舞台はアメリカ西海岸で、ジャケットに使われているのはハリウッドのホテル。それなのに、安っぽい看板で旅行者を誘っている、ちょいと寂れた風景とこの歌がシンクロしているように感じたものだ。

ホントかどうか全世界で3200万枚を売ったという化け物のようなアルバムが1976年に発表されたEaglesの『Hotel California』(7E-1084)。イギリスの片田舎にあるうらぶれたリゾートタウンで聞いてはまるのか? 全然わかりませんが、なぜかそうなってしまったのですな。

そして、海辺に行くと桟橋がある。その端っこにあるベンチに腰をかけて、英仏海峡を眺めて、夕陽が沈んでいく光景の中でトム・ウェイツを聞く。一日が終わっていく頃、な〜んも考えずに頭を空っぽにして、彼のデビュー・アルバム『Closing Time』にとっぷりと浸るのだ。朝帰りに日が昇りかける情景を描いているように思えた「Ol' 55」で始まるってのに、なぜかこのアルバムは日暮れに似合っていた。そして、目の前の風景を演出しているようにも感じたものだ。あるいは、海に面した崖のてっぺんにあった公園で、風に吹かれながら聞いていたのはライ・クーダーの『Bop Till You Drop』だったし、天気のいい日にはマイケル・フランクスの『Tiger In The Rain』を聴きながら緑の中を散歩といった具合だった。どれも日本からカセットテープに起こして持ち込んだもので、ほとんどはアメリカ音楽で、日本のポップスも少し入っていたかなぁ。でも、そこにイギリスのものはほとんどなかった。普通に洋楽が好きだっただけで、国を意識して聴くなんてことはほとんどしていなかった結果として、そうなっただけのこと。たまたまなんだろう。

1982年にイギリスで人気の音楽番組、The Old Grey Whistle Testに出演した時のライ・クーダー。演奏しているのは1979年に発表されたアルバム『Bop Till You Drop』(BSK 3358)の巻頭を飾る「Little Sister」。この時はイギリスをツアーしていたように思うなぁ。後にブライトンに住んでいた頃、このツアーのライヴを見た記憶がある。

頭のてっぺんにヘッドフォンをのっけて歩く自分を、おそらく、現地の人達は特異な目で見ていたに違いない。この時、ウォークマンはまだイギリスに上陸してはいなかった... とまでは断言できないが、これが世界中で爆発的なヒットとなるまでにはいたってはいない。これが最新トレンドとして脚光を浴びたのは、おそらく1981年始めではなかったか。文字通りのエイリアン。宇宙人のようなものだった。

イギリスで生活を初めて、この国やその文化に関してまるっきり無知だったことを思い知らされる場面は無数にあった。「あなたはイギリス人ですか?」と尋ねるつもりで、「Are you English?」と口にすると、「No, I'm Welsh.」と言われて、そうかぁ、この国がThe United Kingdomなんだと再確認する。今なら、アイリッシュにスコティッシュにウェリッシュとイングリッシュあたりは一般的に認知されているのかもしれないが、ここにコーニッシュ(イングランド西部の最西端、コーンウォールの人)あたりも加わってくる。こんな単純なことから、彼らが生まれた「国」や「故郷」に誇りを持っていることを知って、その大切さを感じることも多々あった。

また、彼らの生活になくてはならない場所、パブにしてもしかり。日本的な感覚で言えば、飲み屋なものかもしれないが、この言葉の意味を正確に記すとPuiblic Houseとなる。集会所ではないけど、近所の人達がいつものように集まってくる憩いの場所がパブなのだ。ここも英国的なるものを象徴する場所で、新参者がドアを開けると「誰、この人?」という視線を感じるのだ。が、それは一瞬の出来事で、その後はまるでなにもなかったかのような日常の光景が広がるのだ。

初めてパブ行ったときに赤っ恥をかいている。覚えたての英語で「Can I have a beer?」とか、「beer, please」なんて言ったのではないかしらん。すると、「どれもビールだけど、どれ?」とバーのカウンターから突き出ている、ビールを注ぎ込むバーを指さして言われるのだ。今でこそクラフト・ビール(ビア)なんてものが一般化しているけど、当時の日本ではビールはビールでしかなかった。違いがあるとすれば、キリンやサッポロってメーカー名ぐらい。でも、ビールというのは、もともとの日本語で言えば麦酒と、麦をベースに作った酒の総称で、実はいろいろな種類があるというのをこの時初めて認識することになる。

日本で一般的なのはラガー(実際の発音はラーガーに近い)で、色が黒いのがギネスに代表されるスタウト。当時のイギリスで最も一般的なのはビター、あるいは、エールと呼ばれるもので、生ぬるくてほとんど炭酸を感じない代物。これが一番安かった。彼らに言わせるとラガーは「ガスっぽくて、飲んだ気にならない」んだそうな。しかも、グラスは量を示すパイントと呼ばれていて、「a pint of」ビターなりラガーと注文しないといけない。さらにはいろいろな銘柄があって、「どれがいい?」となるのだが、さっぱりわからない。というので、適当に指を指すといった具合だった。

近所のパブに毎日のように同じような時間に顔を出すと、同じような顔ぶれが集まっているというので、思い切って誰かと言葉を交わすと、めでたくローカル(地元っち)の扉を開くことができる。最初は「あんた、どこから来てるんだい?」といった質問に始まって、だらだらと続くのがたわいもない会話。そして、しばらく通っていると、彼らじゃないとわからない、いろいろな情報を教えてくれるようになる。いわば、生きた英語の学校のような存在だったのがパブだった。

パブによってはダーツで遊べたり、snooker(ビリヤードと似て非なるもので英国での主流)、あるいは、小さめのボーリングがあったり... と思えば、近所のおじさんがピアノの弾き語りをやったり、アコギでアイリッシュ・トラッドを演奏していたり... さらには、ステージがあって、ライブハウス的パブも珍しくはない。パブ・ロックって言葉が特別な響きを持つ理由が、自分にはあまり理解できてはいないんだが、フォークだろうが、ロックだろうが、あるいはジャズだろうが、パブがイギリス人のエンタテイメントの世界でどれほど重要な意味を持っているのか容易にわかるのだ。

さて、本当は語学学校で知り合った女の子を、大好きな歌で口説き落とした... なんて話も書きたかったんだが、そこまでたどり着けなかったのが今回。それは次回のお楽しみってところね。

レコードシティ限定・花房浩一連載コラム【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】は毎月中旬更新を目指しています。が、いつも遅れ気味で月末定着しそうな勢い。次回更新日は2023年12月中旬には... と心に決めております。お楽しみに!

【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】シリーズ一覧はこちら

花房浩一

(音楽ジャーナリスト、写真家、ウェッブ・プロデューサー等)

1955年生まれ。10代から大阪のフェスティヴァル『春一番』などに関わり、岡山大学在学中にプロモーターとして様々なライヴを企画。卒業後、レコード店勤務を経て80年に渡英し、2年間に及ぶヨーロッパ放浪を体験。82年に帰国後上京し、通信社勤務を経てフリーライターとして独立。

月刊宝島を中心に、朝日ジャーナルから週刊明星まで、多種多様な媒体で執筆。翻訳書としてソニー・マガジンズ社より『音楽は世界を変える』、書き下ろしで新潮社より『ロンドン・ラジカル・ウォーク』を出版し、話題となる。

FM東京やTVKのパーソナリティ、Bay FMでラジオDJやJ WAVE等での選曲、構成作家も経て、日本初のビデオ・ジャーナリストとして海外のフェス、レアな音楽シーンなどをレポート。同時に、レコード会社とジャズやR&Bなどのコンピレーションの数々を企画制作し、海外のユニークなアーティストを日本に紹介する業務に発展。ジャズ・ディフェクターズからザ・トロージャンズなどの作品を次々と発表させている。

一方で、紹介することに飽きたらず、自らの企画でアルバム制作を開始。キャロル・トンプソン、ジャズ・ジャマイカなどジャズとレゲエを指向した作品を次々とリリース。プロデューサーとしてサンドラ・クロスのアルバムを制作し、スマッシュ・ヒットを記録。また、UKジャズ・ミュージシャンによるボブ・マーリーへのトリビュート・アルバムは全世界40カ国以上で発売されている。

96年よりウェッブ・プロデューサーとして、プロモーター、Smashや彼らが始めたFuji Rock Festivalの公式サイトを制作。その主要スタッフとしてファンを中心としたコミュニティ・サイト、fujirockers.orgも立ち上げている。また、ネット時代の音楽・文化メディア、Smashing Magを1997年から約20年にわたり、企画運営。文筆家から写真家にとどまることなく、縦横無尽に活動の幅を広げる自由人である。

©︎Koichi Hanafusa 当コラムの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用はお断りいたします。