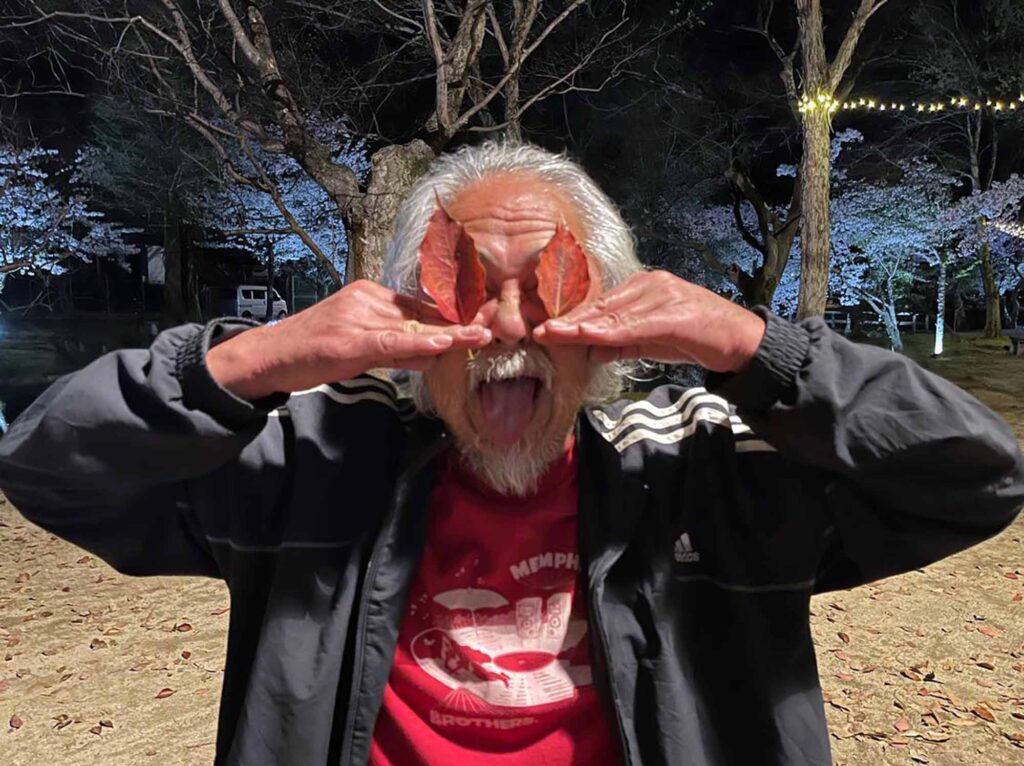

10代から音楽にはまって、約半世紀で買い集めた音盤は数万枚。それを残して死ねるか!? と始めた断捨離に苦悶する、音楽ジャーナリスト・花房浩一の自伝的連載コラム、第38話は人生の転機となったブライトンでの居候生活から世界的な大ヒットを記録したミュージシャンとの出逢いなど、またまたてんこ盛りなのです。

「あのぉ〜、ここってルーの家ですよね」

どこかで間違っていたら嫌だなぁと思いつつ、同時に、本当に訪ねていいんだろうかという疑問が頭をかすめながら、ドアベルを鳴らしていた。家の場所は、隣町、ルイスに繋がるという意味で名付けられているアッパー・ルイス・ロード。ドアを開けてくれたのは髭もじゃの男性で、ちょいと不安そうな表情を交えながら、彼にそう尋ねていた。

「そうだよ、入りなよ」

そんな不安を打ち消すように、微笑みながら彼が応えてくれて、二階にあるキッチンに通されていた。訪ねたのは、6週間に及ぶヨーロッパ旅行からイースト・サセックス州ブライトンに舞い戻って、初めて出かけたライヴで出会ったルーと呼ばれる女性。語学学校のオーストリア人のクラスメイトが紹介してくれた彼女が「遊びに来れば?」と言ってくれたことに端を発している。おそらく、あのライヴから数日後ではなかったか。

友人の画家が壁に描いてくれたというイラストに囲まれたキッチンで彼女と再会するのだが、怪訝な表情を浮かべながら、「あんた、誰だっけ?」と、素っ気ない。「いや、あの、コーイチです。名前のスペルを言えってから、K.O.I.C.H.I.って応えたの、覚えてない? レゲエのライヴで会って、遊びにおいでってから、来たんだけど」と話し始めると「あ、は〜。思い出した!」と大笑いしながら、「あの時の日本人ね。よく来てくれたわねぇ」という流れになっていた。

おそらく、英語を学びながら貧乏旅行を続けているなんてことを、この時に話していたんだと思う。もちろん、大好きな音楽のことも話題にしていたに違いない。どれほどの時間をそんな会話に費やしたのか覚えてはいないんだが、なにがどう転んだのか...

「だったら、うちに住めば? お金なんていらないわよ。うちの家にはね、世界中から友達がやって来て、居候しているから。今も、カナダからやって来た友達が住んでいるし... さっきの、彼はアイルランド人で、しばらくここにいるのよ」

という流れになっていた。日本的な感覚では、あり得ない展開かもしれない。が、何度も「本当にいいの?」と、確認した後、「じゃぁ、語学学校がアレンジしてくれたホームステイが終わったら、引っ越しします」ということになっていた。

旦那さんはインド生まれのイギリス人で仏教徒。転がり込んでくる自分のために二段ベッドを作ってくれた彼との間に子供がひとりいて、その前の旦那さんとの間に生まれた長男と長女もいる。加えて、猫が3匹ぐらいかな。そんな家族構成をみると、どこにでもいるような、ごく普通の家庭。でも、ここには数々の居候がいて、しょっちゅうどこかから誰かがやって来て、まるで自分の家のように過ごしていた。ちょっとコミューンのような感じもある、ここに加わった初めての東洋系居候が自分だった。

どこかで60年代のフラワー・ムーヴメントやヒッピーの時代を感じさせる彼女はとてつもなく自由で誰に対してもオープンだった。まるで占い師の様相を醸し出しているのが彼女の部屋。実際に占星術をしている彼女曰く、「星の位置によってエネルギーが変化するんだけど、それが人間に影響を与える」らしい。さて、どこまで本当なのかはわからないが、正確な誕生日と生まれた時刻を伝えると「あなたは大きな転機にいる」と教えてくれたものだ。確かにそうだったのかもしれない。実を言えば、なによりもそれを与えてくれたのが彼女だった。

彼女によると、一時はバスを改造して、なんと暖炉付きの家にしていたこともあるとか。気が向けばどこかに移動して... ってことらしい。毎朝、子供達が学校に行くときも、「今日は、このあたりにいるから」と教えていたというのだが、当然のように、携帯電話なんぞまだ夢のような時代の話。失敗はなかったんだろうかと思ったりもする。

「でも、毎日牛乳配達もやってくれたし.. なんも問題はなかったわ」

と、当時を振り返っている。そんな自由奔放な生活を続けている彼女はいつも簡単に周囲の人達を引き込んでしまうタイプで物怖じもしない。というので、町中にユニークな友達がいた。本好きな彼女がよく連れて行ってくれたのは海辺近くにあった古本屋さん。カミーラというブロンドの髪が美しい女性が店主で、珍しい本をいっぱい見せてくれたものだ。そして、どこでどう転んだのか、雑談をしている時に、店の常連にアラン・シリトーという作家がいると聞かされている。

高校時代に映画研究クラブに在籍していたからか?当時見た、1962年の映画『長距離ランナーの孤独』が記憶に残っていた。が、アラン・シリトーが書いた原作は読んだことはない。それからずっと先、アイアン・メイデンと呼ばれるヘヴィメタル・バンドがこの作品に触発された同名曲を録音。1986年に発表の『Somewhere In Time』(EMC 3512)に収録されている。

「ん、それって、『長距離ランナーの孤独』を書いた人?」

という展開になる。小説よりも映画で知った作家なんだが、英国文学界の巨匠のひとり。「いつでも紹介してあげるよ」と言われたんだが、「じゃぁ、そのうちに...」ってことになって、そのまま放置してしまった。ずっと後に、それを後悔するんだが、イギリス文学にそれほど興味がなかったからかもしれない。

と、そんなことがあった一方で、「今日はパーティするから」と言われていた日に、帰宅すると、どこかで見たことのある男性が子供を抱えながら椅子に座っている。

「あの〜、なにやっている方ですか?」と彼に尋ねると、「ミュージシャンだよ」というので、「まさか、ひょっとして、Pop Pop Pop MusicのM?」と返す。すると、「そうだよ」となる。イギリスに来る前、名古屋のレコード屋で働いていたときに、BGMでよく鳴らしていたのが彼の大ヒット・シングル『Pop Muzik』。と、そんな話を彼にしたものだ。なんでもプロモ・ビデオにも姿を見せているフランス人の奥さんがルーの友人で、声をかけていたという。それがきっかけで彼の家に招かれてパーティをやったり... なんて流れが生まれていくのだ。

彼によると、世界で600万枚を売ったのがあのレコード。おかげでけっこうな金持ちになったんだそうな。その結果、ブライトンの北、郊外といってもいい小さな村、ディッチリングに庭というより農場のような敷地を持つ家を購入。そこに住んでいた。当時、最も高価だったフェアライトと呼ばれるシンセサイザーも購入して、車はポルシェとレンジローバーじゃなかったか。さらには、ポルトガルに農場、加えてロンドン市内に家も買って、セスナも持っていた... と、後に知ることになる。大ヒットが生まれると、どれほどの金が入ってくるのかをまざまざと見せつけられたように思うが、あの時、そんなそぶりは全く感じなかった。

イギリスで驚かされたことのひとつが、けっこうな数の人達を集めて開かれるホーム・パーティ。今では、日本でも、それほど珍しくもないのかもしれない。が、日本を出る前にそんなことをした記憶はなかった。家が小さいことから、「日本人が住んでいるのはうさぎ小屋(Rabbit Hutch)」と、揶揄されていた時代。それが理由なのか、とりわけ都会では、自宅に客を招いてパーティではなく、外に出かけるというのが一般的だったと思う。ところが、イギリスのみならず、ヨーロッパではこういったホーム・パーティってのはごくごく普通でいろいろなところに顔を出すようになる。

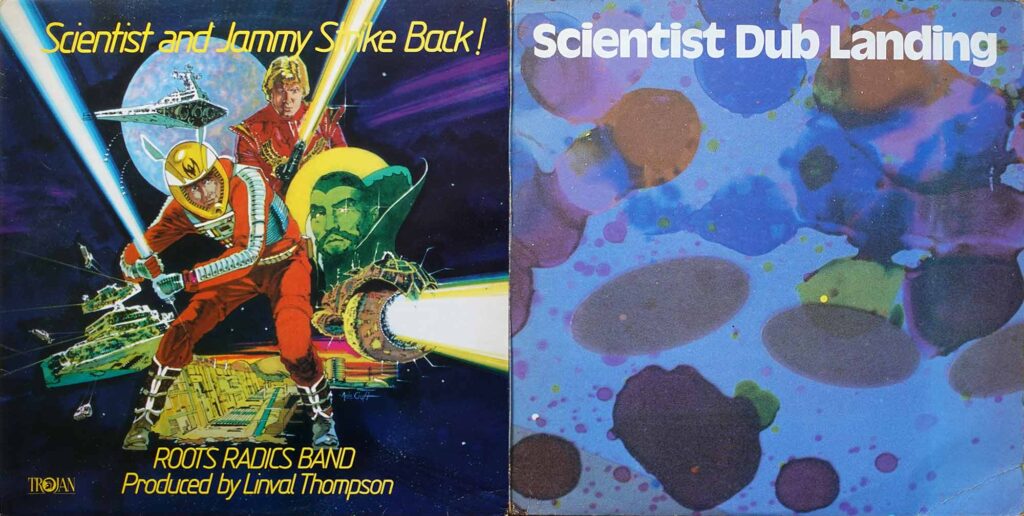

そんなパーティで必ずといっていいほど流されるのが音楽。家の主がお気に入りのレコードをかけながら、いい雰囲気を作り出すのだ。そこではまったレコードも数限りなかった。当時はまだまだ珍しかった、有機野菜から同じような流れにある食材、東洋の発酵食品から豆腐や醤油に海藻関係も揃っていたお店、インフィニティ・フードで働いていたオーストリア人の仲間の家に行ってはまりにはまったのがダブ。あの時に初めて聞いたのがScientist(サイエンティスト)の『Dub Landing』や『Scientist And Jammy Strike Back!』。こういったアルバムからどんどんレゲエやダブの魅力に取り憑かれていったように思う。

ホーム・パーティというと、どこかで自分の家でDJをしているような趣を持っていた。聴かされるものに、家の主が掘ってきた「なんじゃらほい」ってなレコードも少なくはない。あのオーストリア人が聞かせてくれた珍品は、なんと乳搾りの音楽。おそらくフィールド・レコーディングだろう、どこかの農家で親父さんが乳搾りをしながら、唸っている。で、リズムとして使われているのは勢いよくバケツに絞り出される乳の音... という代物なんだが、これを聴きながら、腹を抱えて大笑い。でも、これこそ日々の労働から生まれた音楽で、それを音源として記録すべきだと判断したのがプロデューサー。おそらく、このレコードがヒットするはずもないだろうし、金儲けのためにこれをやったのではないだろう。が、こうやって記憶に残る作品となったのはとてつもないことのようにも思えるのだ。

いつも誘ってもらってばかりじゃ悪いと、「日本料理パーティやろうか?」と、語学学校で仲良くなった日本人仲間と40人分の料理を作ったこともあった。味噌や醤油に豆腐や海藻類は前述の自然食料品店で手に入る。ブライトンは港町だというのでマーケットに行けば新鮮な魚介類も安かった。あの時はカレイの唐揚げから天ぷらに豆ご飯、しめ鯖にサバの煮付けとかいろいろ作ったと思う。さらには、知恵を絞り出してデザートにも挑戦。「寒天から羊羹作るんでしょ。だったら、ゼラチン使えばいいんじゃね?」と、同じ店で売られている小豆であんこを作ってやってみたら、それらしいものができていた。大判焼き... というより、小判焼きか? それも同じこと。オーブンで使われていたカップケーキ用のトレイを代用したら、なんとかなったのが面白い。仕込みを加えて3〜4日を費やしたんだが、まだまだ珍しかった日本食が楽しめると、このパーティは大好評となっていた。

今でこそ日本の食材なんぞ世界の主要都市なら、ほぼなんでも揃えることができるし、下手をすると地方のスーパーでもけっこうなものが手に入る。が、当時、地方都市でそれは不可能に近かった。というので、ロンドンまで出かけて、専門店を目指すのだ。けっこうな金を出せば、たいていのものは入手できたんだが、値段の安いものを探す時に訪ねたのは中華街の店。スーパーでは買えない、アジア系の野菜を探し出していた。Chinese cabbageと呼ばれる白菜や、同じようにChinese Radishとなる大根は、こういった店に限る。Picked Leek(ネギ)と記されている缶詰を買えば、それが、実は、ほとんど「らっきょう漬け」もどきと発見できたり。キムチの素を入手して、やっと手に入れた白菜で漬け込んだものを「これは癖があるから、イギリス人には食えないだろう」と試食させたら、「おいしい〜」とあっという間になくなってしまったなんてこともあった。しばらくはキムチを楽しめると用意したのに、その時のショックといったらなかったなぁ。

世界中で大人気のラーメンも、当時は、マイナーで、ロンドンに存在した日本人向け専門店で食べることはできたんだが、けっこう金がかかる。というので、近似値的なものを求めて中華料理屋を目指した時代だった。味は、けっして悪くはないんだが、大量の叉焼がのっかった「barbeque pork noodle in soup」の麺はゴムのよう。日本のラーメンとは大違い。「さて、どうやったら、近い味が出るんだろう」と試行錯誤して、それらしきものを作ったこともある。1980年4月に日本を離れて、ほぼ半年、日本食なんて縁がなかったんだが、ブライトンに根を下ろし始めてキッチンを自由に使えるようになると、恋しくなったんだろう。いろんなことに挑戦していた。

ホーム・パーティのみならず、いつでも日本の音楽の話もしていたし、聞かせていた。あの頃から今にいたるまで、海外に、音楽のみならず日本の文化を紹介したいって気持ちは変わらない。といっても、荷物になるレコードは持っていってはなかったので、音源はウォークマン用に持っていったけっこうな数のカセット・テープ。そのうちの1本が1977年に初めて本土リリースとなった喜納昌吉とチャンプルーズのアルバムだった。これを仲間に聞かせるとやたら受けていた。おそらく、彼らが求めていたのは、西洋にはないなにか。どこかでエキゾチズムや東洋の神秘的なものへの憧れもあったのかもしれない。いずれにせよ、パーティとなると、こういったダンス・ミュージックが受けるというのがよくわかった。

その頃から聞き始めていたのが、BBCラジオの名物DJ、ジョン・ピールがウイークデイの毎晩遅くにやっていた番組。テレビを見ることもあったんだが、お世話になっていた家庭の主流はラジオで、朝目覚めるとキッチンからニュースや音楽が流れていた。夜になってもディナーの後、あ〜でもないこ〜でもないといろいろな会話が続くのも決まってキッチン。そこでこの番組を聴くのが習慣のようになっていた。この家を出て帰国してから数年後に訪ねたロンドンで、この番組にフランク・チキンズがゲスト出演をして、それを見学していた時、とっさに声を出したことがある。彼は「びっくりしたかもしれないけど、今、実は、日本からKoichiという友人が来ていているんだ」とフォローしてくれたんだが、翌日、「なんでお前はイギリスにいるのに連絡してこないんだ!」とルーから怒りの電話が舞い込んでいた。この家庭では、生活の一部のようになっていたのがこの番組だったのがよくわかる逸話かもしれない。

ここで彼が紹介してくれる音楽があまりに面白いと、番組を録音してカセットテープを日本の友人に送っていた。仲のよかった倉敷のレコード屋さんや音楽好きな仲間に向けてだったと思うが、その代わりに、愛読していた音楽雑誌、ミュージック・マガジンを送ってもらうってのが常だった。面白いことに、音楽情報に関しては現地で得られるものよりもこの雑誌の方が詳しかった... というより、そんな情報を通してイギリスの音楽を知ったのかもしれない。パンクからレゲエに2トーンにニューウェーブとかシンセ・ポップとか... ファッションやスタイルに関してはとても勉強になったように思う。ただ、その背景に蠢いているものに関してはあまり触れられていなかったのだが、ここで生活していて面白いのはそんな世界だった。

それがきっかけで初めてまとまった文章を書くことになる。それがどう転がっていったか... は、次回のお楽しみということで、今回のお話は一段落ですな。

レコードシティ限定・花房浩一連載コラム【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】は毎月中旬に更新するという流れで続けておりますが、様々な理由でふた月ほどのお休みをいただきました。ご容赦くださいませ。これからは順調に中旬更新を目指してやっていきたいと思います。まだまだ話は続くのです。

【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】シリーズ一覧はこちら

[prof01] [prof01_main]

[prof01_main]

花房浩一

(音楽ジャーナリスト、写真家、ウェッブ・プロデューサー等)

1955年生まれ。10代から大阪のフェスティヴァル『春一番』などに関わり、岡山大学在学中にプロモーターとして様々なライヴを企画。卒業後、レコード店勤務を経て80年に渡英し、2年間に及ぶヨーロッパ放浪を体験。82年に帰国後上京し、通信社勤務を経てフリーライターとして独立。

月刊宝島を中心に、朝日ジャーナルから週刊明星まで、多種多様な媒体で執筆。翻訳書としてソニー・マガジンズ社より『音楽は世界を変える』、書き下ろしで新潮社より『ロンドン・ラジカル・ウォーク』を出版し、話題となる。

FM東京やTVKのパーソナリティ、Bay FMでラジオDJやJ WAVE等での選曲、構成作家も経て、日本初のビデオ・ジャーナリストとして海外のフェス、レアな音楽シーンなどをレポート。同時に、レコード会社とジャズやR&Bなどのコンピレーションの数々を企画制作し、海外のユニークなアーティストを日本に紹介する業務に発展。ジャズ・ディフェクターズからザ・トロージャンズなどの作品を次々と発表させている。

一方で、紹介することに飽きたらず、自らの企画でアルバム制作を開始。キャロル・トンプソン、ジャズ・ジャマイカなどジャズとレゲエを指向した作品を次々とリリース。プロデューサーとしてサンドラ・クロスのアルバムを制作し、スマッシュ・ヒットを記録。また、UKジャズ・ミュージシャンによるボブ・マーリーへのトリビュート・アルバムは全世界40カ国以上で発売されている。

96年よりウェッブ・プロデューサーとして、プロモーター、Smashや彼らが始めたFuji Rock Festivalの公式サイトを制作。その主要スタッフとしてファンを中心としたコミュニティ・サイト、fujirockers.orgも立ち上げている。また、ネット時代の音楽・文化メディア、Smashing Magを1997年から約20年にわたり、企画運営。文筆家から写真家にとどまることなく、縦横無尽に活動の幅を広げる自由人である。[/prof01_main][/prof01]

©︎Koichi Hanafusa 当コラムの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用はお断りいたします。