10代から音楽にはまって、約半世紀で買い集めた音盤は数万枚。それを残して死ねるか!? と始めた断捨離に苦悶する、音楽ジャーナリスト・花房浩一の自伝的連載コラム、第37話はブライトンでのライヴ三昧生活で、衝撃のレゲエ体験を経て、英国的なるものの面白さに覚醒するといった流れですな。

なぜロンドンではなくて、イースト・サセックス州のブライトンを目指したのか? 音楽好きだったら、当然のように前者を選んでいたはずだ。が、イギリスに渡るまで、主に聞いていたのはアメリカ音楽。さらに、国を意識して洋楽を聴いたことはほとんどなかった。もちろん、音楽雑誌をむさぼるように読んでいた音楽好きだったとはいえ、渡英の目的は音楽ではなく、なによりも英語を学ぶこと。というので、日本人がいっぱいいると聞いていたロンドンは避けていた。

加えて、実は、学生時代の終わり、徐々に「日本を飛び出して、英語を勉強したいなぁ」と意識し始めていた頃に、岡山で偶然出会ったのが日本文化オタクのようなイギリス人。彼が住んでいたのが、その時初めて名前を知ることになるブライトンだった。今ならば、日本の漫画やアニメ・ファンなんぞ珍しくもないんだが、これはもっと昔の話。片言の日本語を話す彼は古典的な日本の文化を愛していて、東京や大阪といった大都市ではなく地方を好んで旅をしていた。

「もし、イギリスに来ることがあれば、ぜひブライトンに来てください」

と、彼にそう言われて、文通とまでは言えないが、頻繁に連絡を取り合って、いろいろなアドバイスをもらっていたように思う。語学留学でデヴォン州のトーキーの学校で三ヶ月を過ごしたときも、わざわざ遊びに来てくれた、いわば初めてできたイギリス人の友人が彼だった。ブライトンでの短期コースを受講することを決めたのは、それが理由ではなかったか。

初めて訪ねた時のブライトンはヨーロッパ旅行への経由地だという認識が大きかったし、その準備もあって、たまにライヴを見た... 程度に過ぎない。が、旅を終えて、舞い戻ってくると、堰を切ったようにライヴ三昧の生活に突入する。依然として『旅』の途中ではあったかもしれないが、この頃からそれが観光とは少しちがった「生活体験」的なものへと変貌していったように思う。

6週間に及ぶヨーロッパの旅を終えてブライトンに戻ったのは1980年9月20日。それから最初に体験したライヴは10月1日のToots & The Maytalsで前座はThe Body Snatchersだったと日記に残っている。といっても、その記憶がはっきりしないのはなぜなんだろう。ひょっとすると、この時点でとりわけレゲエやスカといった音楽にさほど魅力を感じてはいなかったからかもしれない。なにせ、初めてのレゲエの印象は芳しくなかった。

後にとっぷりとレゲエに浸かることになったのに「なんで?」と、自分でも思う。が、ひょっとすると、無意識のうちに『壁』のようなものがあったのかもしれない。初めて聞いたレゲエのアルバムはザ・ウェイラーズの『Burnin'』(ILPS 9256)。エリック・クラプトンがカバーして大ヒットした「I Shot The Sheriff」のオリジナルがこれだと、学生時代に友人から聞かされていた。第一印象は「なんじゃ、この音楽は?」だった。それまで聞いていた音楽とは全く異質で、ピンとこなかったのだ。あれ以来、レゲエを意識して聴いたことはなかったし、避けていたのかもしれない。

おそらく、このライヴに行ったのは、オーストリアから来ていた語学学校のクラスメイトに誘われたからなんだろう。学校には音楽好きな連中がいっぱいいて、話題にすることも多かったし、一緒にライヴに行くことも珍しくはなかった。ここで彼に紹介されたのが、後に英国での姉のような存在となる女性。その出逢いがあらゆる意味で自分の人生に大きな変化をもたらしてくれることになる。

「ああ、そう。日本から来てるの? 名前は?」と彼女に言われて。「コーイチです」と応えると、日本人の名前に慣れていないからなんだろう。「ん、なに? わからない。スペルは?」というのが最初の挨拶。その時もらった住所が、それから数週間後に、自分の住処になるとは、想像もしてはいなかった。

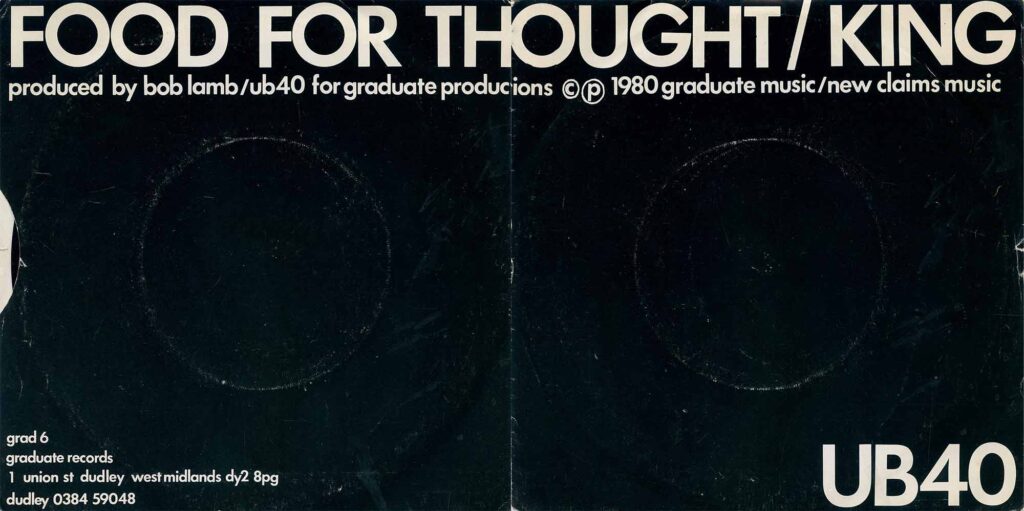

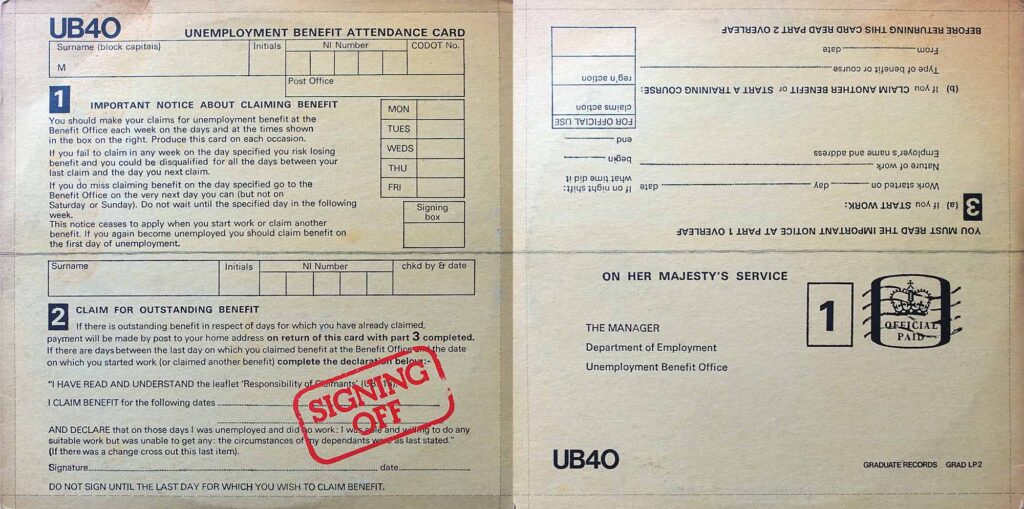

そのしばらく後に体験することになったのがデビュー・アルバム『Signing Off』を発表したばかりのレゲエ・バンド、UB40のライヴ。これが鮮明な記憶として残っている。ライヴに出かけたきっかけは、ラジオで耳にしていた、彼らのデビュー・シングルにして大ヒットとなる「Food For Thought」。これに引き込まれていたからだ。とはいっても、レゲエを意識していたから... ではなかった。それ以前にこの曲が抱えるエネルギーになにかを感じていたんだろう。ところが、このライヴでなにもかもが変わるのだ。

会場となったのはJenkinsonsと呼ばれる、おそらく500人も入ればぱんぱんになってしまうような、ブライトンでは最も小さな小屋のひとつ。とはいっても、歴史を紐解くと、後にとてつもないビッグ・バンドへと成長していく過程で必ず立ち寄るのがここだったようで、U2からNew Order、Simple MindsにDepeche Modeなどなどがあの頃に演奏している。そのひとつがUB40だった。

扉を開ける前にまず体験するのはセキュリティによる厳重なチェック。日本的な発想なら、レコーダーやカメラの没収なんてことが頭に浮かぶ。が、ここでチェックされるのはナイフのような凶器。けんかに始まって殺傷事件が起こらないかが最優先される。UB40というバンド名が失業保険の申請書、正確にはUnemployment Benefit, Form 40から生まれたことを知っている人も多いだろう。経済的には最悪の時代にさしかかっていたのがイギリス。合理化という首切りで失業者が溢れ、それに抵抗するためのストも続発していた。庶民の生活は苦しくなるばかりで、多くの若者が職にありつけず、誰もが知っていたのが失業保険にまつわるこの言葉、UB40。彼らの不満がくすぶって、いつ爆発するかもしれないという、そんな殺伐とした時代を色濃く映し出していたのが彼らの歌だった。

小屋の中に入ると、爆音でレゲエが鳴り響いていて、なにやらサウンド・システムに放り込まれたような感覚に陥る。これが日本と全く違っていた。あの頃、日本でコンサートといえば、会場に入ると座席について開演を待つというのが当たり前。シーンと静まりかえって、葬式にでも来たような気分になったものだ。音楽を楽しむのに、なんでこうなんだろう... と思い始めたのは、イギリスでのライヴを体験してからのこと。それまではなんの疑問も感じてはいなかったのは、音楽は聞いて、鑑賞するものという発想がどこかで頭の中にこびりついていたからだろう。

でも、この国ではリラックスして音楽を楽しむ場所がコンサート・ホールやクラブ。どんな小さな小屋でも、クラシックのような、それこそ座席に座ってジックリと楽しむコンサート会場でも必ずバーがあって、ロビーが社交場のようになっている。だからかどうか、ざわざわがやがやとうるさいことこの上ない。音楽のタイプによっては、開演すると静かになるんだろうが、ロック系のライヴにそれはあり得ない。とりわけ、レゲエに関して言えば、アルコールに加えて、ぷ〜んと臭ってくるマリワナ効果もある。今でも、法的にはイギリスで禁止されてはいるんだが、あまりに日常的なので、当時でさえ、警察がそれを相手をすることはほとんどなかった。しかも、今のように禁煙がデフォルトではないので、多くの人たちがプカプカやっていたものだ。

そんな空気に覆われているからかどうか、特別に構えていたわけでもなく、ただそこにいて、酒を飲みながらレゲエの波動を全身に浴びていると、徐々に身体が反応し始めていた。ゆっくり、ゆったり、動いている。レゲエをロックだと呼ぶことがあるんだが、それは「揺り動かす」という意味。その通りなのだ。そして、バンドがステージに上がって演奏を始めると、なにかが内側からわき起こる。それを加速させるのは興奮したオーディエンスの叫び声や熱狂。なにを歌っているのかを明確に理解していたわけではない。が、耳に入ってくる言葉の端々が突き刺さる。時に緩やかな、そして、時にハードなレゲエのリズムに乗ってなにかが身体の奥底からふつふつとわき起こっているのがわかるのだ。外はもう冬を感じさせるような晩秋のイギリス。でも、会場は煮えたぎるような熱気に包まれていた。

コンサートやライヴでリズムに乗って身体を動かすことはあっても、踊るようなことはほとんどなかったというのに、この時ばかりは、そのふつふつとしたものが沸点に達したんだろう。文字通り、踊り狂うようになっていた。なにやら得体の知れないエネルギーに突き動かされるように... この瞬間ではなかったか。レゲエと呼ばれる音楽に魅入られるようになっただけではなく、音楽への向き合い方が変わってしまったのは。言葉を換えれば、閉じこもっていた殻を突き破って、脱皮したような感覚に近い。それまでの音楽体験では得られなかったなにかがここにあった。

ライヴが終わって、会場の外に出たとき、レゲエが生み出した、熱気と湿気とが入り交じった濃密な空気に包まれた世界から抜け出して現実に戻ったような感覚を覚えていた。ふぅ〜、と新鮮で冷たい空気を肺の奥底にまで吸い込んで、思ったものだ。なんて体験をしたんだろう。音楽雑誌を読んで、ステレオでレコードを聴いているだけでは全くわからなかったなにかがそこにある。その場にいなければわからない、とてつもないレゲエの魅力をこの時初めて感じていた。

レゲエがなになのか? ほとんど知らなかった。その歴史や背景からなぜ、どんなプロセスを経てこの音楽が生まれたのか... それを知るのは、ずっと先のこと。が、この後、ブライトンで開催されたレゲエのライヴはほぼ全てを「体験」することになる。そうやってレゲエの魅力にとっぷりと浸かるようになるんだが、一辺倒ではなかった。ありとあらゆる音楽をむさぼるように「生」で聞き倒していた。

あの頃、日本で見ることができたのは、いわゆるスーパー・スターのようなアーティストに限られていた。しかも、開催されるのは大都市のコンサート・ホールのみ。それに対して、ここではありとあらゆるものがあった。日記にはレゲエの他にも、Weather Reportや世界屈指のギタリストがトリオを組んだJohn McLaughlin、Al Di Meola、Paco De Luciaといったジャズ系からSteeleye Spanといったトラッド系、あるいは、ジャズ・トランペッター、Don Cherryや、後に自分のユニットを組むことになるWilko Johnsonが加わっていた頃のIan Dury & The Blockheadsといったロック系までの名が記されている。気になったら、まずは体験してみるという感じだった。

その全てを体験したのかどうか... はっきりしない。実を言えば、ブルース・スプリングスティーンやザ・ポリスといった大スターでさえ、ブライトン最大の会場、ブライトン・センターで見たような気がするのだが、あまり記憶には残ってはいない。一方で、日本での評価との落差に愕然としたからだろうか、けっこう覚えているのが同じ会場で開かれたイアン・デューリーのライヴ。同じように、ジャズ界の巨人と思っていたSonny Stittが演奏したのがちっぽけな会場、しかも、パブだったというのに驚かされて、なかなか忘れられないでいる。といっても、もはや伝説となっているビル・エヴァンスやディジー・ガレスピーでさえ、前もって予約しなくてもぷらりと出かけて小さなクラブで見ることができた時代だ。当時の英国でジャズが低迷していたとはいえ、日本で彼らを見ようとすればコンサート・ホールが普通だったように思う。といっても、ジャズに関して言えば、世界最大のマーケットだったのが日本。本場のアメリカでさえ彼らの演奏の場は小さなクラブが主流だった。

なぜ、イアン・デューリーが圧倒的な人気を誇るアーティストだったのか... それをしばらく後に知ることになる。どうやら、コックニーと呼ばれるロンドンの下町訛りで歌われる言葉が大きな魅力になっているんだそうな。日本でいえば、「てやんでぇ、べらぼうめ」ってな江戸っ子の歌って感じか? といっても、それはニュアンスなんだが、この頃になると、自分の話す言葉にもそんな影響が見られるようになっていた。なにせ、ブライトンはロンドンから南に電車で約1時間と少しで、距離にすれば80kmほど。通勤している人もいたし、移住してきた人たちもいる。もともとは東ロンドンの労働者階級の訛りなんだが、イングランド南部で同じように話す人は珍しくはなかった。

ロンドン下町訛り、コックニーで思い浮かべる映画の傑作がこれかも。オリジナルのタイトルは『Cockneys vs Zombies(コックニー対ゾンビ)』だが、邦題に付けられたのは『ロンドンゾンビ紀行』となっていた。

そういえば、ブライトンで最初にホームステイしたところのランドロード(下宿の親父さん)が子供にアルファベットを教えていた時のこと。「A for apple」、「B for banana」と話しかけているんだけど、彼が口にするaはどう転んでも、aには聞こえない。その音をカタカナで記すと、彼はaをアイと言っているに等しい。が、当然ながら、彼はそれをaだと信じて疑ってはない。これがコックニーの典型で、いろいろな単語でaをアイと発音するのだ。というので、有名なのが「I went to the hospital today」。というフレーズ。todayがトゥ・ダイに聞こえるものだから、下手すると、「病院になぁ、死にに行ったんだわ」となってしまうのだ。

そのほかにも、isn't it?(でしょ?)ってな言い方が、「innit?」、イニットと発音されたり、thがfになって、I thinkがアイ・フィンクに聞こえてしまうことを覚えたり。頭のhを発音しなくて、hospitalがオスピタルになるとか、徐々に覚えていくことになる。それをまねしてみると、なかなかどうして地元民に受けるのだ。そりゃそうだろ、海外から日本にやってきて流ちょうに関西弁を使うだけで... と言ったら失礼だろうが、少なくともそれがきっかけでテレビ・タレントになるなんてことも珍しくはなかった。しかも、そこに母国語の訛りが加味されているのがちょいとしたおかしさを誘ってくれる。自分の場合も同じようなものだった。いわば、日本風味が効いたコックニー。おかげで、いとも簡単に地元の人たちの世界になじんでいくことができた。

ブライトンに戻ってホームステイしていたのはターミナル駅の裏側にあった老夫婦の家。おそらく、子供たちが自立して部屋が余っていたからだろう。語学学校と契約して学生を引き受ける家庭にはこのタイプがけっこう多かったような。その彼らがどれほど音楽に興味を持っていたかはわからないが、たまたまテレビで放送されたジョニ・ミッチェルの映像を一緒に見たことがある。彼女がユニークなスタイルを持つベース奏者、ジャコ・パストリアスあたりときわめてスペイシーでジャズっぽいサウンドを生み出していた頃の映像で、ひょっとして、後にレーザー・ディスクからDVDで発表された『Shadows And Light』だったかもしれない。

ジョニ・ミッチェルのライヴ・アルバム『Shadows & Light』(BB-704)がベースだが、彼女自身がディレクションに加わって制作された映像作品。ジェイムス・ディーンの名作『理由なき反抗』の一部が使われたりと、見応え充分なのだ。

「英語で普通の話はある程度できるようになったんだけど、彼女、なにを歌っているのか全然わからないですよ」

と口にすると、「気にしなくていいさ、私たちにも全然わからないから」。と応えてくれたものだ。自分なんぞ単語も聞き取れないってことなんだけど、おそらく、彼らにそれはないだろう。それより、そこから生まれる「意味」について語ったんだと察する。ジョニが生み出した音楽が、彼らにとってどれほど魅力あるものだったのかはわからない。一方で、歌の意味がわからなくとも、自分には彼女の音楽に強く惹かれるものがあった。ただそれだけのことなんだろうけど、それでさえ面白い発見のように感じていた。

トゥーツ&ザ・メイタルズのライヴで知り合った女性の家を初めて訪ねたのは、その頃。1980年の秋だった。隣町、ルイスへ続く通りで、アッパー・ルイス・ロードにある家だった。その扉が新しい世界への入り口となってしまうとは... わずかなきっかけが、自分の人生を変えてくれることになるとは思いもよらなかった。さて、なにがどうなったかは、次回のお楽しみですな。

レコードシティ限定・花房浩一連載コラム【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】は毎月中旬を目指しておりますが、少し遅れて下旬になることも。 次回更新、2024年5月中旬を目指しておりますが、どうなることやら。お楽しみに!

【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】シリーズ一覧はこちら

[prof01] [prof01_main]

[prof01_main]

花房浩一

(音楽ジャーナリスト、写真家、ウェッブ・プロデューサー等)

1955年生まれ。10代から大阪のフェスティヴァル『春一番』などに関わり、岡山大学在学中にプロモーターとして様々なライヴを企画。卒業後、レコード店勤務を経て80年に渡英し、2年間に及ぶヨーロッパ放浪を体験。82年に帰国後上京し、通信社勤務を経てフリーライターとして独立。

月刊宝島を中心に、朝日ジャーナルから週刊明星まで、多種多様な媒体で執筆。翻訳書としてソニー・マガジンズ社より『音楽は世界を変える』、書き下ろしで新潮社より『ロンドン・ラジカル・ウォーク』を出版し、話題となる。

FM東京やTVKのパーソナリティ、Bay FMでラジオDJやJ WAVE等での選曲、構成作家も経て、日本初のビデオ・ジャーナリストとして海外のフェス、レアな音楽シーンなどをレポート。同時に、レコード会社とジャズやR&Bなどのコンピレーションの数々を企画制作し、海外のユニークなアーティストを日本に紹介する業務に発展。ジャズ・ディフェクターズからザ・トロージャンズなどの作品を次々と発表させている。

一方で、紹介することに飽きたらず、自らの企画でアルバム制作を開始。キャロル・トンプソン、ジャズ・ジャマイカなどジャズとレゲエを指向した作品を次々とリリース。プロデューサーとしてサンドラ・クロスのアルバムを制作し、スマッシュ・ヒットを記録。また、UKジャズ・ミュージシャンによるボブ・マーリーへのトリビュート・アルバムは全世界40カ国以上で発売されている。

96年よりウェッブ・プロデューサーとして、プロモーター、Smashや彼らが始めたFuji Rock Festivalの公式サイトを制作。その主要スタッフとしてファンを中心としたコミュニティ・サイト、fujirockers.orgも立ち上げている。また、ネット時代の音楽・文化メディア、Smashing Magを1997年から約20年にわたり、企画運営。文筆家から写真家にとどまることなく、縦横無尽に活動の幅を広げる自由人である。[/prof01_main][/prof01]

©︎Koichi Hanafusa 当コラムの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用はお断りいたします。