10代から音楽にはまって、約半世紀で買い集めた音盤は数万枚。それを残して死ねるか!? と始めた断捨離に苦悶する、音楽ジャーナリスト・花房浩一の自伝的連載コラム、第34話は毎日のように書き続けた手紙で真っ白になった日記に残されたわずかなメモから記憶をたぐって... あまりに英国的なパブとサッカーとフィッシュ&チップスの話でもいかが?

「宛名のない手紙を書こう。いつまでもいつまでも世の中をぐるぐる廻りして還らない」

と始まる高田渡の歌がある。1972年に発表された『系図』というアルバムのA面最後に収録されている曲で、作詞でクレジットされているのは、60年代終わりに連続射殺魔として世間を騒がせた永山則夫。その彼が獄中で書いた手記『無知の涙』がベストセラーとなり、文学者として認識されるようになるのだが、なにをきっかけに高田渡がこの詩と出会い、歌として世に出したのか... その昔、彼にインタヴューしたときに訊ねればよかったかもしれないが、彼はすでにこの世にはいない。同様に、数々の作品を残した永山則夫も死刑囚として1997年に処刑されている。

1972年に発表された高田渡のアルバム『系図』(OFL-2)にはこの「手紙を書こう」の他に、同じく永山則夫が書いた「ミミズのうた」という詩も歌にしている。ジャケットを開くと左には詩人だった父親の写真と彼の作品も掲載。

あの歌がどんな意味を持っているのか定かではないが、彼は獄中結婚することになる女性に幾通もの手紙を書いていたことが知られている。どこかでこの歌の向こうに顔を覗かせるそんな想いを自分も抱えていたのかもしれない。1980年4月に日本を出て、英国西部デヴォン州のトーキーにたどり着いてから、毎日のように手紙を書いていた。ほとんどは絵葉書で、手紙と呼べるものではなかったかもしれない。が、1年で書いたのは数百通にもなる。目に入るもの、手に触れるもの、その全てが新鮮で、そんな驚きや発見を誰かに伝えたかった... ということなんだろう。離日前に、カメラを持っていかないと決めていたこともその一因なのかもしれない。どこかで写真を撮るように経験や風景を文字に起こしていた。

といっても、誰に書いたのか? ほとんど覚えてはいない。親兄弟か、親戚か、友人たちかもしれない。仄かに覚えているのは、恋心を抱いていた女の子と仲のよかった先輩。彼女はジャズ・ピアノを弾いていて、彼はギタリストを目指していた... と、両者をつなぐのは音楽ではあるけど、彼らに接点はない。いずれにせよ、誰に書くかってのは二の次だった。

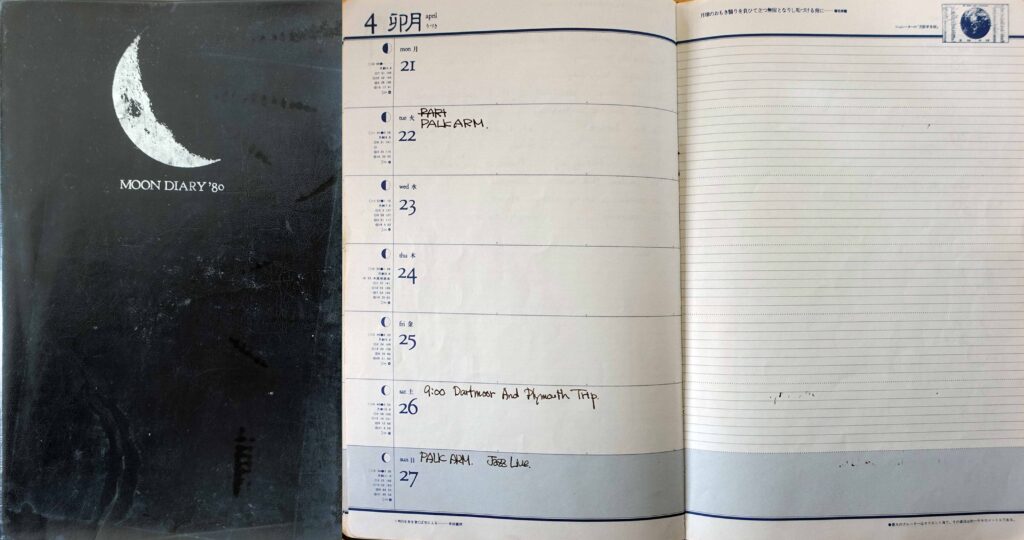

離日前に買って旅の記録を残そうとしていた、日記のような手帳のようなノート、Moon Diary '80を開くと、この頃は真っ白けでほとんどなにも残されてはいない。そりゃぁそうだろう。毎日のように書いていた手紙がその代わりになっていたはずなんだが、さて、具体的になにを書いていたのか? 全く覚えてはいない。なにせ、書いた端から自分の手元を離れている。日記や写真なら、どこかで過去を振り返るときに役に立っただろうが、それを知っているのはそんな手紙を受け取った人達。今さら、彼らに尋ねるわけにもいかないし、そんな手紙を保管している人なんぞいないだろう。

彼らにしてみれば、迷惑な話だったかもしれない。スペースが限られたハガキに敷き詰められていたのはルーペでしか読めないような小さな文字の手紙。書きたいこと、伝えたいことが多すぎて、端から端までびっしりと文字で埋まっていた。ひょっとすると、それが転じたのが、今も続けている年賀状かもしれない。普通なら、シンプルな言葉や家族の写真で終わるんだろうが、手書きではなくコンピュータを使っているというので、印刷可能な文字数の限界に挑戦しながら、毎年長いごあいさつをしたためている。辟易としている方もいらっしゃるかもしれないが、みなさま、ご勘弁を。これは、もう、性というものなんだろう。おそらく、それが転じてものを書くことが生業になってしまったのだと思う。

「コーイチ、家にばかりいないで、遊びに行かないの?」

と、そんな姿を見ていたホームステイ先の奥さん、マギー(マーガレット)という名のランドレディに何度か言われたことがあったような。毎日のようにずっとデスクに向かってなにやら書いていたものだから、「この人は引きこもり?」とでも心配したのか、あるいは、「勉強ばかりで遊ぼうともしない人」とでも思われたのか? 彼らにとって初めて家庭に迎えた日本人は理解しがたい奇異な存在に映っていたのかもしれない。少なくとも戸惑ってはいただろうと察する。

旦那さんが視覚障害者というこの御夫婦がそれまで世話をしていたのはヨーロッパ系の人たち。彼らは「語学留学」といいながら、ヴァカンス気分の人も多かった。もちろん、仕事上の必要性で英語を勉強している人もいたんだろうが、彼らはよく学び、同時に遊んでいた。学校側もそれを見越しているんだろう。定期的に周辺の観光地を訪ねるスクール・エクスカージョン、遠足のようなものを企画していた。ほぼなにも書かれていなかった日記(手帳)にはDartmoorに始まって、PlymouthからExeterにDartingtonといった街へのTripがあったことを示すメモがある。おそらく、自分もそこに加わっているはずなんだが、あまり記憶にはない。

それに並んで幾度もでてくるのがPalk Armというパブの名前。よほど気に入っていたんだろう、幾度もここに顔を見せていたようだ。5月6日には「Mardi Gras Jazz」と記されていているんだが、おそらく、無名のアーティスト... ってよりは、地元のアマチュア・ミュージシャンがそんなニューオリンズのカーニヴァルをコンセプトにライヴをしていたんだと思う。他にも、海岸近くのパブでギターの弾き語りをするアイルランド人が気に入って、彼と大好きだったカントリー・ブルースの巨星アーティスト、ミシシッピー・ジョン・ハートの話をしたなんて記憶もある。

ジャンキーとまでは言えなくとも、この頃でさえ音楽はいつでも気になっていた。といって、レコード屋には出かけてはいない。なにせ、バックパックで旅することになっているので荷物を増やすわけにはいかないし、限られたお金しかないので贅沢はできないと、端っからレコードを買うのは諦めていた。また、この街で名の知れたバンドのライヴなんぞ見た記憶もない。どうやって情報を得ればいいのか、皆目見当もつかなかったし、ここはデヴォンの片田舎。メジャーのアーティストがやってくるような街ではなかった。結局、パブで生の音楽を楽しみながら、こういったエンタテイメントが日常生活のなかで当たり前に存在する文化を羨ましなぁと感じていたに過ぎない。実は、パブのような場所こそが新しいバンドやアーティストを育てる土壌なのだと知るのはずっと先だ。

一度、音楽好きの知り合いでもできればいいなぁと思って、クラブのようなところに顔を出してみたんだが、面白くもなかった。そこで流れていた音楽はほとんど記憶には残っていない。おそらく、こういった場所のお客さんたちにとって、音楽は遊ぶための出汁のようなものなんだろう。それが悪いとは毛頭思わないが、音楽に関する会話ができるような雰囲気はなかった。さらに、どこかで居心地が良くない。うっすらと感じたのは人種差別っぽい視線で、それ以来、こういった場所には興味をなくしていた。ずっと日本にいたら、そんなこと微塵も感じないのだが、「差別される」側になるとわかることがあるのだ。

学校が企画していたものにはダンス・パーティもあった。学生の親睦が狙いなんだろう。でも、どこかで当時の日本の世相を引きずっていたのか、「音楽で踊る」ディスコをバカにしていたし、音楽は聞くものであると思っていた自分がそれを楽しめるわけはない。とはいいながら、10代の頃にテレビで目にした「Soul Train」のダンスを頭に浮かべて踊ってみるんだが、できたのはやったらへたっぴぃなカンフー・ダンスもどき。笑いを取ることができても、全く不細工だった。

おそらく、日本で最初にソウルやファンク、R&Bの世界を知らせてくれたのがこれだろう。テレビでこの番組が放送されていたなんて... 今じゃ信じられないかもしれないが、ここからそのあたりにはまっていった音楽ファンは多い。

また、サッカーの試合も開かれたんだが、そこに参加したときは「なんてへたくそなんだ!」と驚かれることになる。正確な英語では「フット・ボール」と呼ばれるサッカーは、当時の日本ではマイナーなスポーツだった。1968年のメキシコ・オリンピックで銅メダルを取ったとはいうものの、あの頃、プロのスポーツで日本の観客を沸かせていたのは野球に相撲ぐらい。そこにときおりボクシングが顔を出す程度だ。体育の時間にサッカーをやらされたことはあるが、かっこよく試合ができるほどの技量なんて皆無。すでに高校生時代から、体育会系とは無縁だったことも災いしていたのかもしれないが、まともにゲームなんてやったこともなかったのだ。

ところが、イギリスのみならず、ヨーロッパ、そして南米を熱狂させ続けているのがサッカーというスポーツ...ってより、文化なんだろう。彼らは子供の頃から、サッカーに慣れ親しんでいるし、熱狂的となるのが当然と言ってもいい土壌の上で生きている。

「この国で若いヤツが成功するのはな、サッカーの選手になるか、音楽で当てるか... それぐらいなんだよ」

と、英国経済が最悪だった80年代終わり、リヴァプールのミュージシャンに言われたことがある。イギリスの若い人達にとって音楽とサッカーがどれほど大きな存在であるか... 彼の言葉はそれを教えてくれたようにも思う。そう言えば、イングランド北東部のHullという街で生まれたバンド、ザ・ハウスマーティンズが1986年に発表したデビュー・アルバムに付けたタイトルは『London 0 Hull 4』(AGOLP 7)。そんなタイトルが付けられた曲はアルバムには含まれてはいないんだが、これがサッカーの試合結果を示している... と、イギリス人だったら、そう思っていたはずだ。そのライナーの冒頭で、ビリー・ブラッグのマネージャーに電話したときの逸話を書いているのだが、それが日本とイギリスのサッカー文化への温度差を雄弁に物語っていた。

ザ・ハウスマーティンズの3枚目のシングル「Happy Hour」(GOD 11)。この曲で大ブレイクする。メンバーのひとりが、後に、ビーツ・インターナショナルからファット・ボーイ・スリムと変遷するノーマン・クック。後に彼はこのバンドが大嫌いだったと公言しているんだが... 彼らとのインタヴューでお相手してくれたのはこの方だったんですけど...

「あ〜なんだよ。ワールドカップの真っ最中に電話なんてかけてくんなよ。そんなの日本人ぐらいだぞ」

なんて言われたこともある。これはけっこうイギリスの文化に慣れ親しんでいた頃の出来事なんだが、初めての異国にたどり着いた頃に戸惑った生活や文化の違いは数限りなかった。

「気付いてないと思うけど、ティーを飲むとき、あなたは音を立てるでしょ? ずぅ〜って。あれはね、イギリスではね、とっても不作法なことなのよ」

と、ランドレディに言われたこともあった。日本にいるときには気にもならなかったんだが、イギリスのみならず西洋ではそれが最悪のテーブルマナーのひとつとされている。それを端的に示してくれるのが映画『ブルースブラザーズ』でのワンシーン。ジョン・ベルーシとダン・エイクロイド演じるブルース兄弟が高級レストランへの嫌がらせをしていた場面を覚えているだろうか。トランペッター、アラン・ルービン演じるマネージャーに「お前がメンバーとして復帰しないんだったら、毎日、朝昼晩やって来て、同じことを続けるぜ」と、めちゃくちゃなことを始めるんだが、その手始めがずずずぅ〜っと音を立ててシャンペンを飲むことだった。

よほど人気なんだろう、YouTubeでもみつかったのが映画『ブルース・ブラザーズ』で不作法の限りを尽くすシーン。音を立ててシャンペンを飲んでいるところで、他のお客さんたちが驚く表情がそれを雄弁に物語っている。

もちろん、日本でも大きな音を立てるのは良しとしないのはある。一方で、熱々のものを楽しむためにずずぅ〜っとやってもそれほど不快感を与えないってのも確か。お茶やコーヒーや汁物にその傾向が見えるし、そばやうどんといった麺類に関しても、勢いよく口に入れることで、より味を楽しめるという文化があるのだ。今や世界中で大人気のラーメンにしても、海外ではスープの温度を日本ほど熱くしないのは、そのあたりに理由があると聞いたことがある。音を立てて食べるのがはばかられるし、それが不得手なのが大多数というので、それに合わせているんだとか。結局、日本人向けの店でない限り、あるいは、日本的な作法が受け入れられなければ、海外で同じ味は楽しめないのではないかと思うが、さて、どうなんだろう。

日本の食卓なら、定食屋のように、味噌汁やお新香に小鉢とメインのおかずにご飯が盛られたお茶碗がどんときて、一緒に食べるのが当然なんだが、イギリスで、まず、それはあり得ない。前菜にスープやサラダあたりがあって、それからメインってのが一般的な家庭での流れだ。しかも、メインやサイド・ディッシュは大きなお皿に用意されて、専用の大きめのフォークやスプーンで自分の皿に盛りつける。大皿を箸で突っつきながら和気藹々と... って、主にアジア圏の常識は、想定できない作法らしい。さらに、カップやグラス以外、食器を手で持ち上げるのも、いわゆる、禁じ手と、かなりお上品な感じがしなくもない。その一方でイギリス人は味見することなく、塩や胡椒をふりかけて食べようとする。調理人に対して、実に失敬だと思うのだが、それって、カレーライスにまずはソースをかけて食べる関西人っぽいなぁ、なんて声が聞こえてきそう。まぁ、それぞれの土地にはそれぞれの作法があり、お国柄がある。それはそれでいい。「郷に入っては郷に従う」ってのを、体験を通じて学んでいった。

些細で微妙なことかもしれないが、ボディ・ランゲージにも笑える違いがある。これはずっと先の出来事なんだが、友人と一緒にロンドンのピカデリー・サーカスそばにあるカフェに行ったときのこと。彼は「Two Coffee」と注文。人差し指と中指で手の甲を見せて差し出したんだが、ウェイトレスの女性は苦笑い。それに気付いて、彼の手をひっくり返したんだが... この意味がわかる人、いるだろうか。手のひらを見せたらピース・サインかもしれないが、それを裏返せば「この野郎!」って「fuck」の意味になる。日本では指を使って数を数えるときには人差し指から始めるのだが、こちらでは親指からとなる。ってので、こんな事態になったのかもしれない。

ちなみに、コーヒーとティーに絡んだ英語の言葉遊びがあって、これを覚えていると、受けるかもしれない。Are you for coffee or tee?(コーヒーにする、それともティ?)というフレーズ。少し言い方を変えると「Are you... fuck off it or fartie」に聞こえるって、駄洒落感覚が面白おかしいってので、たまに使うことがある。fuck offなんて、子供の前では絶対に使ってはいけない、汚く下品なフレーズ。それなのに、誰でも知っていて、実は、最も頻繁に使われているというのが珍妙なんだが、だからあえてそれを発想させて楽しむんだろう。で、fart(おなら)から派生しているのが後者。まぁ、全然重要なことじゃないんだけど、こんなことも徐々に覚えていくことになるのだ。

貧乏学生にとって格安ランチは、言わずとしれたフィッシュ&チップスだった。単純に魚のフライにジャガイモを細長く切って揚げたフレンチ・フライのコンビネーションなんだが、ここでも紛らわしい英語に直面する。日本の感覚ではポテト・チップス(ポテチ)ってのは薄っぺらな酒のつまみの乾き物なんだが、これは米語であって、英語ではそれをcrisps(クリスプス)と呼んでいる。ここではぶっといジャガイモを揚げたものがチップスで、それに加えてヒラメやら 鱈の天ぷらのようなフライを頼むことになる。といっても、それはちょいと高いというので貧乏人が選ぶのは一番安いソーセージが定番。新聞紙をくるりとコーンのようにした中に、両者を放り込んで、大量の塩をふりかける。さらには、ワイン・ヴィネガーを流し込んで、ぷ〜んと鼻を突くような臭いを感じながら、食らいつくってのが定番だった。とはいいつつ、新聞に使われているインクが危ないと、レトロとも呼べたそんな習慣は80年代のいつ頃だろうか、急速に姿を見せなくなっていった。

そして、金を払うときに聞かれるのだ。

「Take away?」

最初は何のことやら、さっぱりわからなかくて、「はぁ?」となるのだが、イギリスの税制で生まれたVAT(日本の消費税に近からず遠からずって感じの付加価値税)がここに絡んでくる。店中で食べると税金が高くなるけど、持ち帰りすれば安くなる... ということで、それを尋ねられるのだ。正確に彼らが尋ねていたのは「Eat in(中で食べる?)」か、「Take Away(持ち帰る?)」という質問。それによって値段が変わってくることになる。ここにも英語と米語の違いがあって、前者はTake Awayで後者はTake Out。実に面倒なんだが... まぁ、慣れたらどうってことはない。

初めての異国でわけのわからない未知の体験を繰り返しながら、過ごしたトーキーでの体験もほぼ三ヶ月で幕を閉じることになる。学校で出会えた仲間たちには、「夏になったらヨーロッパを旅するから」と連絡先をもらって、彼らに一宿一飯の世話になる計画を立て始めていた。同時に、サーバス・インターナショナルという国際平和組織のメンバーとコンタクト。メンバーの家でお世話になりながら、このトーキーを離れて3週間にわたるヒッチハイクの旅の準備を始めることになる。それもまた波瀾万丈の物語となって行くのです。

レコードシティ限定・花房浩一連載コラム【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】は毎月中旬更新を目指しています。 が、今回も月末に雪崩れ込みました。陳謝です。次回更新も中旬めざしで、2月末かも。お楽しみに!

【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】シリーズ一覧はこちら

[prof01] [prof01_main]

[prof01_main]

花房浩一

(音楽ジャーナリスト、写真家、ウェッブ・プロデューサー等)

1955年生まれ。10代から大阪のフェスティヴァル『春一番』などに関わり、岡山大学在学中にプロモーターとして様々なライヴを企画。卒業後、レコード店勤務を経て80年に渡英し、2年間に及ぶヨーロッパ放浪を体験。82年に帰国後上京し、通信社勤務を経てフリーライターとして独立。

月刊宝島を中心に、朝日ジャーナルから週刊明星まで、多種多様な媒体で執筆。翻訳書としてソニー・マガジンズ社より『音楽は世界を変える』、書き下ろしで新潮社より『ロンドン・ラジカル・ウォーク』を出版し、話題となる。

FM東京やTVKのパーソナリティ、Bay FMでラジオDJやJ WAVE等での選曲、構成作家も経て、日本初のビデオ・ジャーナリストとして海外のフェス、レアな音楽シーンなどをレポート。同時に、レコード会社とジャズやR&Bなどのコンピレーションの数々を企画制作し、海外のユニークなアーティストを日本に紹介する業務に発展。ジャズ・ディフェクターズからザ・トロージャンズなどの作品を次々と発表させている。

一方で、紹介することに飽きたらず、自らの企画でアルバム制作を開始。キャロル・トンプソン、ジャズ・ジャマイカなどジャズとレゲエを指向した作品を次々とリリース。プロデューサーとしてサンドラ・クロスのアルバムを制作し、スマッシュ・ヒットを記録。また、UKジャズ・ミュージシャンによるボブ・マーリーへのトリビュート・アルバムは全世界40カ国以上で発売されている。

96年よりウェッブ・プロデューサーとして、プロモーター、Smashや彼らが始めたFuji Rock Festivalの公式サイトを制作。その主要スタッフとしてファンを中心としたコミュニティ・サイト、fujirockers.orgも立ち上げている。また、ネット時代の音楽・文化メディア、Smashing Magを1997年から約20年にわたり、企画運営。文筆家から写真家にとどまることなく、縦横無尽に活動の幅を広げる自由人である。[/prof01_main][/prof01]

©︎Koichi Hanafusa 当コラムの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用はお断りいたします。