10代から音楽にはまって、約半世紀で買い集めた音盤は数万枚。それを残して死ねるか!? と始めた断捨離に苦悶する、音楽ジャーナリスト・花房浩一の自伝的連載コラム、第39話は旅人としてではなく、生活し始めてわかったのが素顔のイギリス。とてつもない音楽の力をまざまざと感じることになる。

1980年代初めのイギリスを振り返ると、いつも雲に覆われた、暗いイメージが浮かび上がる。といっても、それはあの時代のあの国の表情のこと。実際には、もちろん、晴れの日もあれば、雨の日もある。生まれて初めて日本を飛び出してここにたどり着いた日の夕方に体験した雨上がりの草木の緑は眩しいほどに輝いていたし、昼の時間が日本とは比較にならないほど長い6月の夜、まだまだ明るい日射しが残る21時前後の暖かい光も脳裏にへばりついている。ヒッチハイクしていたときに体験した、神々しい光とどんよりした雲と、平原の緑がまぜこぜになったターナーの絵画のような風景なんぞ、日本ではなかなかお目にかかれない。そんな想い出は尽きない。が、それでも、あの時代の表情はやたら暗かった。

北緯で言えば樺太あたりに位置するのがイギリス。メキシコ湾流の影響で比較的温暖とされるが、1年を通して気温は日本よりかなり低くて、真夏でもダウンのジャケットを着込まなければいけないこともあった。でも、その一方で、夏だからと、当たり前のように海で泳ぐ人もいる。それを目にしたときには、イギリス人の季節や気温に対する感覚ってどうなってんのと、目がくらくらしたものだ。

それはさておき、あの暗く、どんよりした空気を生み出していたのは、天候や気候だけではなく政治や経済のせいでもあった。やって来た当初は、どこか牧歌的で歴史を感じさせる町並みや光景に「これがイギリスというもの」なんだろうとしか思っていなかった。が、旅人として通り過ぎるのではなく、腰を落ち着けて住み始めるとそれが全く違ったものに見えてくる。Made In Japanが世界を席巻しようとし始めていた時代、この国ではテクノロジーとは無縁の古臭さがいたるところに顔を出していた。そして、なによりも実感したのは暗さや貧しさだった。当時のイギリス経済はどん底で、街に溢れていたのは失業者の群れ。いたるところにホームレスがいて、なにやら殺伐とした表情を感じるようになるのだ。

失業給付金申請書から名前をとったバーミンガムのバンド、UB40が生まれた1978年、メンバー全員が失業者だったというのは有名な話。それから、10数年以上も、下手をすると、職に就いている人の方が少なかったかもと思えるほどに状態はひどかった。ブライトンで仲良くなった友人も例外ではなく、それが導火線となって鬱病を発症。自殺しかねない状態にまで追い詰められていた。

そんな背景から大きくなっていったのは人種差別。海外からやって来た連中が職を奪っている... と、まずはやり玉に挙げられるのが旧植民地だったジャマイカやバルバドスから移住してきたウエスト・インディーズと呼ばれるカリブ系の人達。そして、インドやパキスタンからやって来たアジア系に中国系が続く。有色人種の彼らを差別し、侮蔑し、攻撃する事件が多発。そういった仕打ちに対する怒りが暴動に発展することも珍しくはなかった。

実を言えば、日本人も例外ではない。街を歩いていると、つばを吐きながら、にらみつけられて「You, Fuckin' Chink!」と呼ばれたこともある。中国系の人達を侮蔑するこんな言葉は絶対に使ってはいけない。が、そんなレイシストから憎悪と侮蔑にまみれた視線を感じることは日常茶飯事だった。ちなみに、イギリスの英語でAsianとは一般的にインド&パキスタン系を意味する。東アジア人を示すのはChinese。日本人だろうが、韓国人だろうが、中国人と呼ばれるのが普通だった。

1981年6月発売。80年代初期のイギリスを象徴する大ヒット曲、The Specialsの「Ghost Town」(CHS TT17)。街がゴーストタウンのようになっていく。演奏できる場もへって、クラブじゃ喧嘩ばかりと歌われている。この頃、全英で暴動が続発していたのをご存知だろうか?

そういった現実を色濃く反映していたのが、音楽や文化。レゲエやパンク、その両者が絡み合った2トーン系の音楽なんぞ、それを抜きにして語ることはできない。が、日本から送られてくる雑誌で様々な音楽情報を知ることはできても、そんな背景を肌で感じることはなかった。実は、それこそが そういった音楽が生まれる所以。遠く離れた日本ではなかなか理解できなかったかもしれないが、「なぜそういった音楽が人々を惹きつけるのか?」という鍵はここにある。ところが、雑誌が追いかけているのは新しい流行やスタイル。なにやら次々と新発売される音楽の新製品に関する知識や紹介にしか過ぎないようにも見えていた。そんな不満に端を発したんだろう、いきなり「書き始めて」いた。

どこかで、「物書き」になりたいという気持ちはあったから? かもしれない。が、それよりなにより、伝えたかった。それは日本を離れてから、家族や友人に毎日のように送り届けていた「手紙」の延長線のようなものかもしれない。目や耳に入ってくるものから、触れるもの、その全てが新鮮で、それを書き残さなければという衝動に突き動かされていた。

送り届けたのは、当時の愛読誌、ミュージック・マガジン。音楽好きには絶対的な影響力を持っていたBBCのラジオ番組、ジョン・ピール・ショーを録音したカセット・テープを仲間に送り届けると、その返礼のように彼らからこの雑誌が送られてくる。その雑誌に「レターズ」というセクションがあって、そこで取り上げてくれたらなぁと、そんな気持ちで、初めてのイギリスで体験したことを書き殴っていった。

冒頭は薄暗いイギリスの表情から、1980年10月にUKをツアーしたYMOのことで始まっている。海外公演を出汁に国内向けにプロモーションという流れは理解できるんだけど、大げさすぎるだろうと感じていたからだろう。なにせ、週刊で発売されていたイギリスの音楽誌、というよりはタブロイド版の音楽新聞、NMEやMelody Maker、Soundsが彼らを取り上げたのはほんのわずか。一般的には大きな話題にはなってはいないし、音楽好きな仲間でも彼らのことはほとんど知られてはいなかった。ところが、日本の雑誌では、彼らが大好評で騒がれているかのように映って、なにやら胡散臭さばかりを感じていた。

そんなことよりも伝えたかったのは、しばらくの間、住むことになった地方都市、ブライトンでの体験だった。といっても、映画『さらば青春の光』の舞台になったことを除けば、1980年前後のこの街が話題になることはなかった。英国で初めてヌーディスト・ビーチが生まれ、ゲイのコミュニティが認められたリベラルな街。と、地元の仲間から耳にはしていたが、この時点で全国で知られるようなバンドやアーティストは生まれてはいない。マンチェスターにファクトリー、しばらくするとニューカッスルにキッチンウェアといったレーベルが生まれて、独特のシーンが噂になっている。が、音楽絡みでブライトンが知られるようになるのは90年代初期。ハウスマーティンズ解散後、Beats Internationalを生み出したノーマン・クック(Fatboy Slim)がここをベースに活動を始め、それからしばらくして、ニューエイジ・ノーマッドという言葉で語られていたザ・レヴェラーズが影響を及ぼすようになっている。

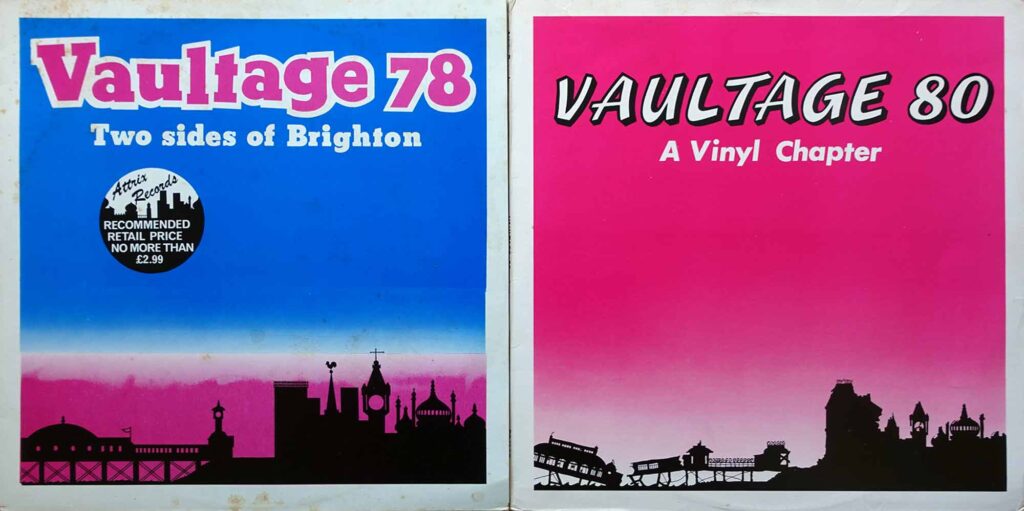

それでもなにかが動いていた。日々の生活で感じたのは50年代の怒れる若者たちから60年代のフラワー・ムーヴメントを通じて蒔かれた種が確実に育っていたこと。日本ではなにやら過去の遺物のようにしか映っていなかったそういった流れが確実にオルタナティヴな世界を形にし始めていた。スタッフの共同経営で有機野菜や自然食料品を売る店が成長し、彼らの周辺の人達が空き家や廃屋を占拠してコミュニティ・センターやライヴ会場として運営。その資金作りのために、多くのミュージシャンやアーティストが協力していた。レコード会社なんて大企業ばかりだったのに、それに風穴を開け始めていたインディの影響は、この街にも及ぼしている。Attrixというレーベルが生まれて、地元アーティストの作品を集めたコンピレーションのシリーズ『Vaultage』を発表していた。

1978年に発表された、そのコンピレーションのvol.1に収録されていたバンドのひとつで、少しは知られていたのがThe Piranhas(ザ・ピラーナス)。なんでもジョン・ピールが彼らのシングルを取り上げたことで噂になったらしい。2トーンの亜流といってもいいスカっぽいポップ・パンクが魅力で、当時買ったカセットが自宅に残っている。他にも、気に入った地元のバンドがPookiesnacknburger(プーキースナックアンバーガー)。全国的には無名だったんだろうが、バスキング(路上演奏)をするバンドで、ライヴの告知宣伝を見ると、「○月○日○○時ごろ、○○スーパー・マーケット前」と書かれてあったり... そんな音楽へのアプローチや、バンドのあり方が新鮮だった。と、このバンドのことをFaceBookに投稿したら、のちに大ヒットする音楽パフォーマンス集団、STOMPを生んだのがそのメンバー、Steve McNicholasとLuke Cresswellだったことを教えてもらうことになる。40余年を経てブライトンの小さなストリートからNYCのブロードウェイで成功するまでになっていたとは、全く知らなかった。

ブライトンに住んでいた頃はスーパー・マーケット前の広場などで演奏していたPookiesnacknburger(プーキースナックアンバーガー)。数年後には、少しは知られる存在になったんだろう。こんな映像がみつかった。

この街、ブライトンというよりは、この国に住んでいて驚かされたことのひとつが音楽文化と政治や社会とのつながりだった。日本でライヴを見たり、レコードを聴いて、そんなことを感じたのは60年代の終わりから70年代の初めまで。まだ10代の頃には、『革命』なんて言葉がやけに新鮮に響いて、反安保闘争やヴェトナム反戦運動の影響がいろいろなところで目についたり、耳に入っていた。音楽だけではなく、アート界から日常生活でもその片鱗を感じていたものだ。ところが、70年代半ばになると、それが見事に消え失せている。逆に、そういった動きへの反動なのか、音楽に関して言えば、内省的な歌が主流になっていた。自分自身も「政治じゃ世界は変えられない」と感じ始めたのが学生時代。あれ以来、どこかで政治的なるものを拒絶し始めていた。

ところが、この国でライヴ三昧の生活をしていると、否応なしにそれを体験することになる。スティール・パルスのライヴでは悪名高きアメリカの人種差別団体、KKKの白装束を着たスタッフがステージに登場して彼らを揶揄したり、ザ・ビートはけっこうなヒット曲となった「Stand Down Margaret」で、当時の首相、マーガレット・サッチャーに辞めてくれと歌っていた。あの頃、ボブ・ディランの名曲「Maggie's Farm」がいろいろなバンドのライヴでカバーされていたけど、その理由は、「I ain't gonna work on Maggie's farm no more」(もう、マギーの農場じゃ、働かない)というフレーズにある。鉄の女と呼ばれた首相に対する反感がピークに達していたからかもしれない。

バーミンガムのバンド、The Beatの代表曲「Stand Down Margaret」。自らのレーベル、Go-Feetから発表したデビュー・アルバム『I Just Can't Stop It』(BEAT 001)収録。スカをリヴァイヴァルさせた2Tone系のバンドとしてThe SpecialsやMadnessと並ぶ人気を獲得。彼ら独自のユニークなサウンドに対する評価は高い。

ごく当たり前のようにミュージシャンや音楽好きな仲間たちが政治に向き合っていた。逆に政治的な意識に欠けていると、バカにされるのだ。だからってこともないんだろうが、「今度でかいデモがあるけど、一緒に行かない?」なんて会話が普通に飛び出してくる。それは、まるでライヴにでも行くような感覚に近い。そして、実際に、そういった場に出かけると、音楽があった。

あの頃、急速に成長していたのが、限定核戦争が現実に起こりうるという恐怖に端を発した反核運動。地元の仲間に誘われて、80年10月にロンドンで開催された大規模デモと集会に出かけている。この時、トラファルガー広場の特設ステージで演奏していたのはザ・ポップ・グループとキリング・ジョーク。たまたまそこを観光で訪れていた日本人の女性が「なに、このお祭り騒ぎ...」なんて話していたのが記憶に残っている。といっても、無理はないだろう。当時の日本的な感覚で言えば、こんなことは考えられない。

音楽は趣味や娯楽にとどまることなく、もっと大きな意味や役割を持っていることを自然に思い知らされていった。それは生き方であったり、社会との関わり合い方であったりもする。普通に生きている人々の気持ちを代弁して、想いを歌にしてくれたりするだけではなく、現実に、直接間接的に社会を変えるにたる影響力を持っている。少なくとも、消耗されるだけの商品ではない魅力を音楽、もしくは、音楽文化から感じるようになるのだ。しかも、イギリス社会が認知しているのが、音楽という文化のみならず、その担い手たち。彼らを政治的にも社会的にも重要なものとして正当に評価しているように見えていた。それを端的に見せてくれたのが1980年12月8日だった。

「ジョン・レノンが射殺された」

と、同じ家に居候していたカナダ人の友達がそう叫ぶ声で目を覚ましていた。いつものように目覚めて2階のキッチンに行くとラジオからはずっとザ・ビートルズとジョン・レノンの音楽が流れている。そして、誰だったか覚えてはいないが、著名なミュージシャンがそのニュースを受けて発しているコメントが耳に入っていた。そのフレーズが耳に残っている。「I don't Fuckin' believe it(「信じられねぇ、クソ」って感じ?)」もちろん、自分だって、世界中の人達がそう思っただろう。

「War Is Over If You Wanted」あなたが望めば、戦争は終わる。が、なぜ終わらないのか?それは戦争を望む人達がいるから? なぜこの歌がジョン・レノンの死後、ヒットチャートを上っていったのか?

テレビや新聞もすべてこの話題で埋め尽くされていた。あの日、おそらく、他にもニュースはあったはず。でも、ジョン・レノンとザ・ビートルズ以外、なにひとつ覚えてはいない。どこの誰と会っても、話題になるのはこのことばかり。そして、気付くのだ。彼らが伝えているのは、世界でもっと有名なバンドのひとつ、ザ・ビートルズのメンバーが殺されて亡くなったということだけではなく、彼の存在や音楽が世界にどれほどの影響を与えてきたかということ。ヴェトナム反戦のためのデモにジョンとヨーコが参加していた様子や有名なベッドインの映像が放映されて、すでに10年も昔の話が再びメディアで大きく取り上げられていた。それを見ながら、その政治的、社会的な重要性や意味を再認識することになる。

おりしも、その直前、5年ぶりに音楽活動を再開して発表したアルバム『Double Fantasy』カットされたシングル「(Just Like) Starting Over」がヒットチャートを賑わしていた。ところが、続いてそこに姿を見せたのは一昔前の「Happy Xmas (War Is Over)」と「Imagine」。彼の死をきっかけに「今なら売れる」と踏んだレコード会社が再発したという背景もあるだろう。同時に、インターネットなんて無縁だったあの時代、彼の想いを凝縮していたあの名曲を聴きたいと思う人が出てくることも充分予想できた。が、そんな思惑を遙かに超えて、ヒット・チャートを賑わせるほどにまでなったのが驚異的なのだ。

あの時、日本にはいなかったから、彼の死がどれほどの反響を生んだのかは知らない。おそらく、世界中でジョンの死を悼み、ザ・ビートルズの偉大さが語られていただろう。それはどこにいても似たり寄ったりだったに違いない。が、イギリスでは、エンターテイナーとして、あるいは、ミュージシャンやスターとして以上に、彼の果たした社会的政治的影響について語られ、幾度となく報道されていたように思う。

それから数年後、フリーのジャーナリストとして取材活動をしていた1984年、その存在の大きさに背筋がゾクゾクするほどの感動を覚えることになる。公式発表では40万人が参加したロンドンの反核デモの最終地点、ハイド・パークでのことだった。ビリー・ブラッグやポール・ウェラー、ギル・スコット・ヘロンといったアーティストが特設ステージで演奏して、予定されていたスピーチが終わった頃、司会者が聴衆に声をかけて歌われたのが名曲、「We Shall Overcome(勝利を我等に)」。フォーク・シンガー、ピート・シーガーによって世界に広まった抵抗運動のシンボル的な歌だった。そして、ここに集まった無数の人達が岐路に立つ頃、どこからともなく聞こえてきたのがジョン・レノンの名曲「Give Peace a Chance(平和を我らに」。誰かが歌い出したんだろう。それがどんどん大きくなってハイド・パークを包み込んでいた。

まだまだへたくそな文章しか書けなかった投稿を「レターズ」ではなく、本誌の主要原稿のひとつとして掲載してくれるという連絡があったのはいつだったか、もう覚えてはいない。手元にあるのが1981年の5月号とあるから、そのふた月ぐらい前だろう。加えられていたタイトルは「イギリスの内側」。その導入部に「私信」である編集部への手紙までが掲載されていたのには驚かされたものだ。いずれにせよ。その判断をしたのは故中村とうよう氏。これがなかったら、その後の自分は全く違った方向に行っていたかもしれない。そのきっかけをいただいたことには感謝しかないだろう。

1年の旅が終わろうとしていた... が、まだまだ、「なんでこうなるの」という流れが生まれてくる。それがなにか?それはまた次回のお楽しみですね。

レコードシティ限定・花房浩一連載コラム【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】は毎月中旬更新を目指しておりますが、ときおりお休みをいただくことがございます。が、これからも続いていく予定です。お楽しみに。

【音楽ジャンキー酔狂伝〜断捨離の向こうに〜】シリーズ一覧はこちら

[prof01] [prof01_main]

[prof01_main]

花房浩一

(音楽ジャーナリスト、写真家、ウェッブ・プロデューサー等)

1955年生まれ。10代から大阪のフェスティヴァル『春一番』などに関わり、岡山大学在学中にプロモーターとして様々なライヴを企画。卒業後、レコード店勤務を経て80年に渡英し、2年間に及ぶヨーロッパ放浪を体験。82年に帰国後上京し、通信社勤務を経てフリーライターとして独立。

月刊宝島を中心に、朝日ジャーナルから週刊明星まで、多種多様な媒体で執筆。翻訳書としてソニー・マガジンズ社より『音楽は世界を変える』、書き下ろしで新潮社より『ロンドン・ラジカル・ウォーク』を出版し、話題となる。

FM東京やTVKのパーソナリティ、Bay FMでラジオDJやJ WAVE等での選曲、構成作家も経て、日本初のビデオ・ジャーナリストとして海外のフェス、レアな音楽シーンなどをレポート。同時に、レコード会社とジャズやR&Bなどのコンピレーションの数々を企画制作し、海外のユニークなアーティストを日本に紹介する業務に発展。ジャズ・ディフェクターズからザ・トロージャンズなどの作品を次々と発表させている。

一方で、紹介することに飽きたらず、自らの企画でアルバム制作を開始。キャロル・トンプソン、ジャズ・ジャマイカなどジャズとレゲエを指向した作品を次々とリリース。プロデューサーとしてサンドラ・クロスのアルバムを制作し、スマッシュ・ヒットを記録。また、UKジャズ・ミュージシャンによるボブ・マーリーへのトリビュート・アルバムは全世界40カ国以上で発売されている。

96年よりウェッブ・プロデューサーとして、プロモーター、Smashや彼らが始めたFuji Rock Festivalの公式サイトを制作。その主要スタッフとしてファンを中心としたコミュニティ・サイト、fujirockers.orgも立ち上げている。また、ネット時代の音楽・文化メディア、Smashing Magを1997年から約20年にわたり、企画運営。文筆家から写真家にとどまることなく、縦横無尽に活動の幅を広げる自由人である。[/prof01_main][/prof01]

©︎Koichi Hanafusa 当コラムの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用はお断りいたします。